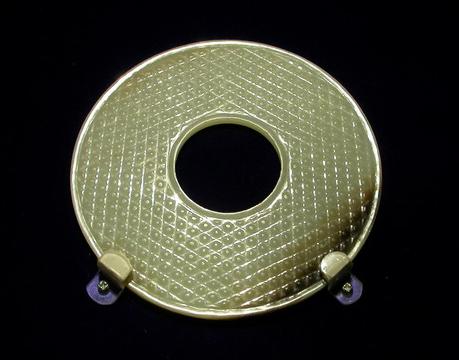

璧是中国古代用于祭祀的玉质环状物,凡半径是空半径的三倍的环状玉器称为璧。《尔雅》云:“肉倍好谓之璧,好倍肉谓之瑗,肉好若一谓之环。”,所谓肉是指边,好是指孔。实际上这一比例仅仅是理想的,实际出土的玉器很少合乎这一比例。

在玉器中,璧是用于祭天的玉器,《周礼·春官·大宗伯》记载“以玉作六器,以礼天地四方:以苍璧礼天,以黄琮礼地,以青圭礼东方,以赤璋礼南方,以白琥礼西方,以玄璜礼北方”。

玉璧最早出现在新石器时代,考古发现最早的玉璧是在红山文化,良渚文化也有出土玉璧。玉璧在商周时期比较兴盛,汉代以后逐渐式微。

玉璧除了作为礼器,还是权力的象征,用作佩戴和墓葬。

玉璧的形状通常是圆形的,但也有出廓璧,即在圆形轮廓外雕有龙形或其他形状的钮。玉璧的纹路主要有蟠螭纹、蟠虺纹、勾云纹、谷纹、蒲纹、龙凤纹、兽纹等。