纸本,行书,25.1*17.2cm,5行共47字,故宫博物院藏。释文:“珣顿首顿首,伯远胜业情期群从之宝。自以羸患, 志在优游。始获此出意不克申。分别如昨永为畴古。远隔岭峤,不相瞻临。”此帖行笔峭劲秀丽,自然流畅,结体宽博舒展,舒朗洞达,超脱飘逸,体现了晋人神韵。王珣,东晋大臣

伯远帖全卷相关文献

笔精墨妙历久弥新--王行书《伯远帖》

笔精墨妙历久弥新--王行书《伯远帖》,清乾隆时期,在戒备森严的内府,有一个小暖阁,名曰"三希堂"。所谓"三希",是

东晋王王旬伯远帖

东晋王王旬伯远帖,王王旬,(350-401),字元琳,小名法护。祖籍琅琊临沂。官至尚书令。是王

东晋王王旬伯远帖

东晋王王旬伯远帖,王王旬,(350-401),字元琳,小名法护。祖籍琅琊临沂。官至尚书令。是王

伯远帖

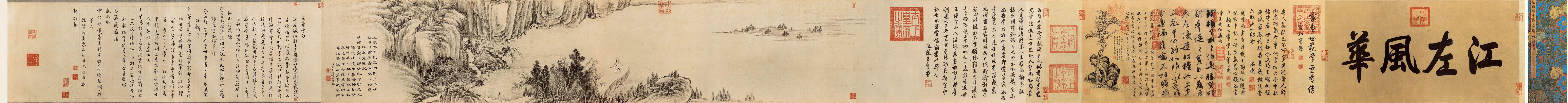

流传北宋时,《伯远帖》入内府,录于《宣和书谱》。明代董其昌收藏此帖,题记曰:“晋人真迹惟二王尚有存者,然米南宫时大令已罕,谓一纸可当右军五帖,况王珣书,视大令不尤难觏耶!既幸予得见王珣,又幸珣书不尽湮没得见吾也。”董其昌在《画禅宝随笔》评价:“潇洒古淡,东晋风流,宛然在眼。”乾隆十一年(1746年)《伯远帖》进入内府,清高宗将此帖与王献之的《中秋帖》以及王羲之的《快雪时晴帖》合称三希,一起放在养心殿的“三希堂”中。《伯远帖》,因首行有“伯远”二字,遂以帖名。清亡后,《伯远帖》与《中秋帖》曾藏在敬懿皇贵妃所居的寿康宫。1924年11月5日,冯玉祥逼溥仪出宫,敬懿皇贵妃将此帖带出宫,私下将两帖送至北平后门桥外古董铺“品古斋”出售。北平四大收藏家之一的郭葆昌在“品古斋”购得《中秋帖》和《伯远帖》。郭葆昌向故宫博物院文物馆副馆长马衡、徐森玉和科长庄严允诺,百年之后将此二帖无条件归还故宫。郭葆昌死后...

东晋风流:王珣《伯远帖》

晋王珣《伯远帖》(手卷全貌见下图),纸本,本幅纵25.1厘米,横17.2厘米,

现藏故宫博物院

王珣《伯远帖》,同王羲之《快雪时晴帖》、王献之《中秋帖》被乾隆皇帝定为清内府藏历代法书中的“三希”。但“三希”中,《快雪》是唐摹,《中秋》为米临,只有《伯远帖》是真迹,而且也是东晋唯一