5.郑氏宗谱, 5, 卷2下之2, 序传类, 1941

原书: [出版地不详] : 敬睦堂, 民国30[1941]八修. 36册 : 插图, 世系表.

注 : 此谱之目录不全.

迁英始祖 : (唐) 郑进. 由江西瓦泻灞徙江南英麓三吴乡. 生一子 : 郑安邦,字玉城.

分派祖(10世) : 郑钧. 生四子 : 郑晃 ; 郑曜 ; 郑玘,字伟器 ; 郑俌.

晃公生四子(11世) : 郑仲珠(八分支祖) ; 郑仲碧(五分支祖) ; 郑仲玺(七分支祖) ; 郑仲瑶(三分支祖).

曜公生二子(11世) : 郑仲富(四分九分共祖) ; 郑仲贵(二分五分六分共祖).

俌公生二子(11世) : 郑仲仁(十分) ; 郑仲义(十分).

仲贵公生四子(13世) : 郑仕清(五分) ; 郑仕濂 ; 郑仕洁(五分) ; 郑仕济(二分六分共祖).

仕济公生二子(14世) : 郑诰(二分祖) ; 郑诏(六分祖).

仲富公下支祖(14世) : 郑邦(四分) ; 郑昂(四分) ; 郑(向 阝)(九分) ; 郑鄫(九分) ; 郑郊(九分).

排行 : 永万同元一本昌 光宗之道在伦常 惟持先业存姬泽 立见文明兆太康.

散居地 : 湖北省英山县等地.

书名据书衣题, 及版心题编目.

3.郑氏宗谱, 3, 卷2上之2, 序传类, 1941

原书: [出版地不详] : 敬睦堂, 民国30[1941]八修. 36册 : 插图, 世系表.

注 : 此谱之目录不全.

迁英始祖 : (唐) 郑进. 由江西瓦泻灞徙江南英麓三吴乡. 生一子 : 郑安邦,字玉城.

分派祖(10世) : 郑钧. 生四子 : 郑晃 ; 郑曜 ; 郑玘,字伟器 ; 郑俌.

晃公生四子(11世) : 郑仲珠(八分支祖) ; 郑仲碧(五分支祖) ; 郑仲玺(七分支祖) ; 郑仲瑶(三分支祖).

曜公生二子(11世) : 郑仲富(四分九分共祖) ; 郑仲贵(二分五分六分共祖).

俌公生二子(11世) : 郑仲仁(十分) ; 郑仲义(十分).

仲贵公生四子(13世) : 郑仕清(五分) ; 郑仕濂 ; 郑仕洁(五分) ; 郑仕济(二分六分共祖).

仕济公生二子(14世) : 郑诰(二分祖) ; 郑诏(六分祖).

仲富公下支祖(14世) : 郑邦(四分) ; 郑昂(四分) ; 郑(向 阝)(九分) ; 郑鄫(九分) ; 郑郊(九分).

排行 : 永万同元一本昌 光宗之道在伦常 惟持先业存姬泽 立见文明兆太康.

散居地 : 湖北省英山县等地.

书名据书衣题, 及版心题编目.

4.郑氏宗谱, 4, 卷2下之1, 序传类, 1941

原书: [出版地不详] : 敬睦堂, 民国30[1941]八修. 36册 : 插图, 世系表.

注 : 此谱之目录不全.

迁英始祖 : (唐) 郑进. 由江西瓦泻灞徙江南英麓三吴乡. 生一子 : 郑安邦,字玉城.

分派祖(10世) : 郑钧. 生四子 : 郑晃 ; 郑曜 ; 郑玘,字伟器 ; 郑俌.

晃公生四子(11世) : 郑仲珠(八分支祖) ; 郑仲碧(五分支祖) ; 郑仲玺(七分支祖) ; 郑仲瑶(三分支祖).

曜公生二子(11世) : 郑仲富(四分九分共祖) ; 郑仲贵(二分五分六分共祖).

俌公生二子(11世) : 郑仲仁(十分) ; 郑仲义(十分).

仲贵公生四子(13世) : 郑仕清(五分) ; 郑仕濂 ; 郑仕洁(五分) ; 郑仕济(二分六分共祖).

仕济公生二子(14世) : 郑诰(二分祖) ; 郑诏(六分祖).

仲富公下支祖(14世) : 郑邦(四分) ; 郑昂(四分) ; 郑(向 阝)(九分) ; 郑鄫(九分) ; 郑郊(九分).

排行 : 永万同元一本昌 光宗之道在伦常 惟持先业存姬泽 立见文明兆太康.

散居地 : 湖北省英山县等地.

书名据书衣题, 及版心题编目.

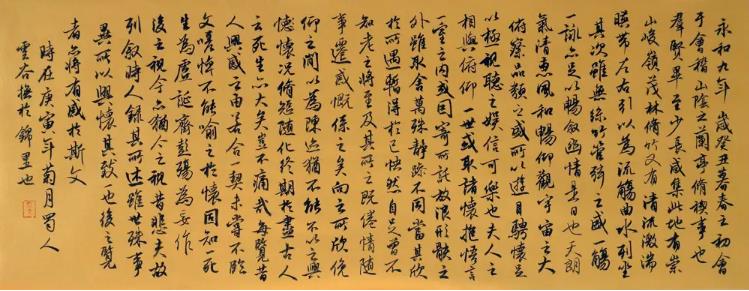

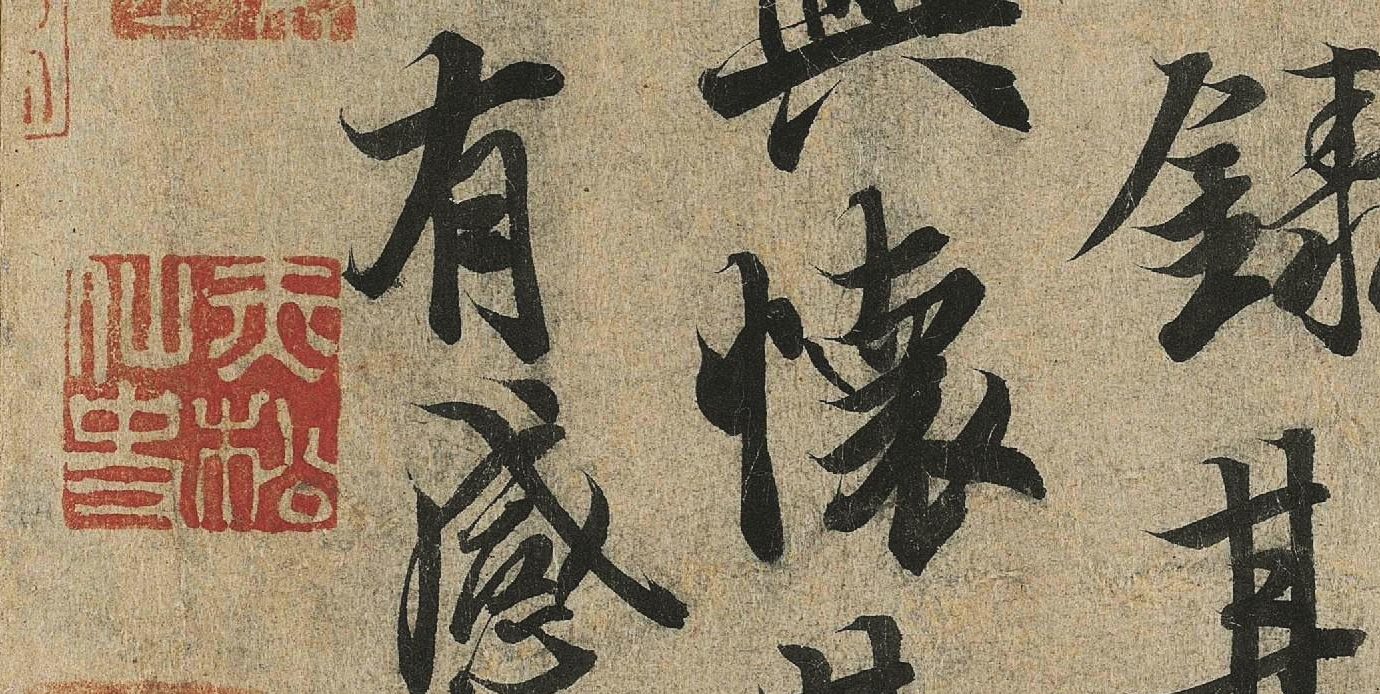

2.郑氏宗谱, 2, 卷2上之1, 制诰 序传类, 1941

原书: [出版地不详] : 敬睦堂, 民国30[1941]八修. 36册 : 插图, 世系表.

注 : 此谱之目录不全.

迁英始祖 : (唐) 郑进. 由江西瓦泻灞徙江南英麓三吴乡. 生一子 : 郑安邦,字玉城.

分派祖(10世) : 郑钧. 生四子 : 郑晃 ; 郑曜 ; 郑玘,字伟器 ; 郑俌.

晃公生四子(11世) : 郑仲珠(八分支祖) ; 郑仲碧(五分支祖) ; 郑仲玺(七分支祖) ; 郑仲瑶(三分支祖).

曜公生二子(11世) : 郑仲富(四分九分共祖) ; 郑仲贵(二分五分六分共祖).

俌公生二子(11世) : 郑仲仁(十分) ; 郑仲义(十分).

仲贵公生四子(13世) : 郑仕清(五分) ; 郑仕濂 ; 郑仕洁(五分) ; 郑仕济(二分六分共祖).

仕济公生二子(14世) : 郑诰(二分祖) ; 郑诏(六分祖).

仲富公下支祖(14世) : 郑邦(四分) ; 郑昂(四分) ; 郑(向 阝)(九分) ; 郑鄫(九分) ; 郑郊(九分).

排行 : 永万同元一本昌 光宗之道在伦常 惟持先业存姬泽 立见文明兆太康.

散居地 : 湖北省英山县等地.

书名据书衣题, 及版心题编目.

東田金氏族譜, 2, 行傳 鼻祖勉之公起, 1857

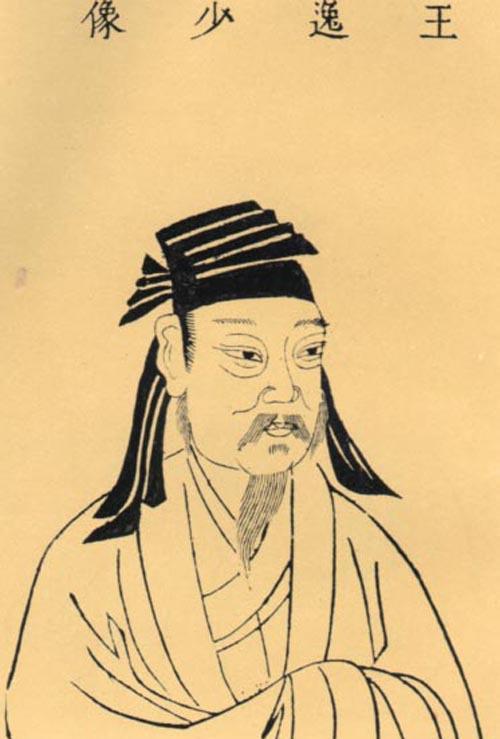

原书: 抄本影印, 光裕堂, 清咸丰7[1857]重修. 2册 : 插图, 世系表, 人像.

撰序者 : 金羲一,字殿雄.

鼻祖 : (宋) 金勉之,字致中. 任四川成都刺史. 下一子 : 金学元.

宗祖 : (宋) 金一韐,号济斋,行和十九,谥忠显. 学元公之子. 登进士,官翰林院学士. 自京兆徙闽省建宁府,葬于崇安县.

港桥开基祖(1世) : (元明之际) 金世宝,字文献,行孝一. 赐庆公长子. 一韐公21世孙. 因避寇,自玉环状元岙迁乐清县望莱桥.

东田始祖(1世) : (明) 金世珍,字席云,号藏彩,行恭一. 赐庆公次子. 一韐公21世孙. 自闽迁玉环,转迁白龙山.

世珍公生二子 : 金秉参,字执敬,行俭一 ; 金秉赐,字允勒,行俭二. 本谱主要为秉参公派下世系.

秉参公下房祖(5世) : (明) 金继怀,字惟新,号云潭,行良一(老大房) ; 金继甜,字维味,行良二(老二房) ; 金继满,字维丰,号龙西,行良三(老三房) ; 金继宝,字维玉,行良四(四房) ; 金继(女匽),字维晏,行良五(五房) ; 金继聆,字维音,号腾蛟,行良六(六房).

世宝公下房祖(5世) : 金启,字克辉,号怡庵,行义四(老四房) ; 金晊,字克中,行义七(老七房).

金氏雁行 : 和概乾坤祯 稽愿宙祥平 畧既纪绶韬 䕫质室翘楚 恭俭让温良 礼义循元亨 贞利肃乾坤 纲常法纪远 斋庄庆中正 荣华富贵敬.

合族讳行 : 一子仁义礼 宾智仕贒良 恭宽敏惠孝 得纪(继)志泽赐 世秉从可继 允思汝应时 日振崇昌德 贞桂(明)信道维(成) 清朝登圣位 元瑞庆雍熙.

总表字行 : 济彦宏承伯 茂祖武全宁 恩慕会立存 师敬圣䌹惟 席执球晓维 得泗之卿甫 希立彦存忠 安寕式良贵 兆绍钦从国 进士芳章必.

散居地 : 浙江省乐清县等地.

书名据版心题编目.