黄氏宗谱 : 谷诒大栗堂

原书: [出版地不详] : 黄氏谷诒大栗堂首纂谱牒编组委, 2013年. 1册(约515页) : 插图, 世系表, 地图, 肖像.

注 : 此谱派系众多繁杂, 详请查阅谱第47-324页. 谱第49-300页为横板印刷. 其迁徙河南光山始祖资料已失考.

受姓祖 : 陆终,字发源. 受封于黄,以国为姓.

谷诒堂始祖 : (明) 黄清一,字天德. 由江西丰城迁徙湖北大梧县.

大栗堂始祖(一世) : (清) 黄色奇,字纯衣. 柿公长子. 清一公8世孙.

前黄岗支祖 : 黄忠原 ; 黄忠荣 ; 黄忠华 ; 黄忠贵 ; 黄忠太...[等].

后黄岗支祖 : 黄兴龙 ; 黄显清 ; 黄忠普...[等].

黄围孜支祖 : 黄纯 ; 黄德坤 ; 黄德有...[等].

杨乡支祖 : 杨树清 ; 杨济奉 ; 杨德兴...[等].

柳庄, 李冲支祖 : 黄显奇 ; 黄兴地 ; 黄显志...[等].

甘西洼支祖 : 黄正鹃 ; 黄显庭.

沛洼支祖 : 黄延清 ; 黄延恩 ; 黄宗海...[等].

张洼支祖 : 黄若(下三子 : 黄永寿 ; 黄永祯 ; 黄永和).

字派 : 登正廷显忠兴济 树德从恩世泽长 昌隆兆庆家恒裕 光耀联辉广发祥.

散居地 : 河南省光山县等地.

书名据书衣题, 书名页题, 及书脊题编目.

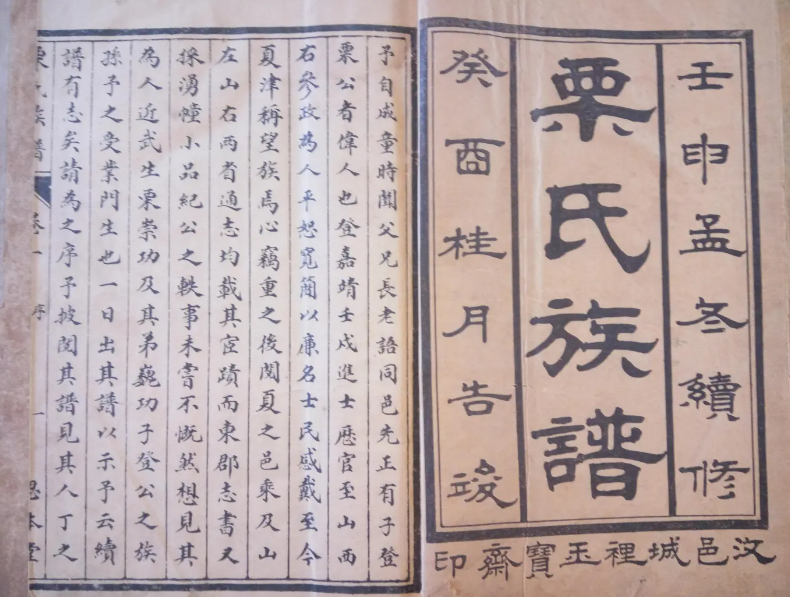

中湘栗塘陳氏七脩族譜

原书: [出版地不详] : 德星堂, 民国25[1936]. 存30册 : 插图, 世系表.

注 : 本谱不全. 缺卷20, 32, 及35.

宗祖 : (宋) 陈伸. 叔明公之后. 居江州. 下有三子: 陈克绳 ; 陈克思 ; 陈克正.

克绳公下派祖 : 陈延鼎. 玉公第四子. 伸公5世孙. 自江州迁新喻. 下一子: 陈赋.

克思公下派祖 : 陈延陵. 逊公次子. 伸公5世孙. 自江州迁合肥. 下一子: 陈华.

黄栗堂始祖(1世) : (元明之际) 陈希瑞,字祥舞,号辑葊. 可成公次子. 赋公5世孙. 由江西新喻迁中湘,居一都八甲黄栗塘.

希瑞公下派祖(4世) : (明) 陈思涯,字谦吉(继先公之子) ; 陈思德,字谦益(继祖公长子) ; 陈思恭,字谦让(继祖公次子).

思涯公下三子(5世) : (明) 陈龙,字迪光 ; 陈虎,字君山 ; 陈彪,字万甫.

思德公下五子(5世) : (明) 陈英,字俊生 ; 陈雄,字杰生 ; 陈纲,字纪成 ; 陈纪,字赞文 ; 陈亮,字起光.

思恭公下一子(5世) : (明) 陈秉,字执正.

高湖堂始祖(1世) : (元明之际) 陈开,字仕志. 嵩公次子. 华公5世孙. 自南京庐州府合肥县徙居中湘高湖冲.

开公下派祖(4世) : (明) 陈赞,字宗玉 ; 陈黄,字宗爵 ; 陈寰,字宗佩. 皆为太兴公(字世荣)之子.

赞公下三子(5世) : (明) 陈添森,字正清 ; 陈添浩,字鹿门 ; 陈添洪,字震江.

黄公下六子(5世) : (明) 陈添禧,字纯一 ; 陈添旺,字盛万 ; 陈添果,字功成(不详) ; 陈添汉,字鼎三(不详) ; 陈添明,字东晓 ; 陈添湖,字镇五(不详).

寰公下四子(5世) : (明) 陈添珏,字端生(不详) ; 陈添秀,字俊生(不详) ; 陈添凤,字来仪 ; 陈添普,字同仁.

名辈(16世起) : 昭名方显 大振南邦 家修国献 星聚荣昌 时和景泰 泽广源长 统垂业绍 延远攸良

散居地 : 湖南省湘潭县等地.

书名据书衣题编目.

版心题及卷端题 : 陈氏七修族谱

中湘栗塘陳氏七脩族譜

原书: [出版地不详] : 德星堂, 民国25[1936]. 存30册 : 插图, 世系表.

注 : 本谱不全. 缺卷20, 32, 及35.

宗祖 : (宋) 陈伸. 叔明公之后. 居江州. 下有三子: 陈克绳 ; 陈克思 ; 陈克正.

克绳公下派祖 : 陈延鼎. 玉公第四子. 伸公5世孙. 自江州迁新喻. 下一子: 陈赋.

克思公下派祖 : 陈延陵. 逊公次子. 伸公5世孙. 自江州迁合肥. 下一子: 陈华.

黄栗堂始祖(1世) : (元明之际) 陈希瑞,字祥舞,号辑葊. 可成公次子. 赋公5世孙. 由江西新喻迁中湘,居一都八甲黄栗塘.

希瑞公下派祖(4世) : (明) 陈思涯,字谦吉(继先公之子) ; 陈思德,字谦益(继祖公长子) ; 陈思恭,字谦让(继祖公次子).

思涯公下三子(5世) : (明) 陈龙,字迪光 ; 陈虎,字君山 ; 陈彪,字万甫.

思德公下五子(5世) : (明) 陈英,字俊生 ; 陈雄,字杰生 ; 陈纲,字纪成 ; 陈纪,字赞文 ; 陈亮,字起光.

思恭公下一子(5世) : (明) 陈秉,字执正.

高湖堂始祖(1世) : (元明之际) 陈开,字仕志. 嵩公次子. 华公5世孙. 自南京庐州府合肥县徙居中湘高湖冲.

开公下派祖(4世) : (明) 陈赞,字宗玉 ; 陈黄,字宗爵 ; 陈寰,字宗佩. 皆为太兴公(字世荣)之子.

赞公下三子(5世) : (明) 陈添森,字正清 ; 陈添浩,字鹿门 ; 陈添洪,字震江.

黄公下六子(5世) : (明) 陈添禧,字纯一 ; 陈添旺,字盛万 ; 陈添果,字功成(不详) ; 陈添汉,字鼎三(不详) ; 陈添明,字东晓 ; 陈添湖,字镇五(不详).

寰公下四子(5世) : (明) 陈添珏,字端生(不详) ; 陈添秀,字俊生(不详) ; 陈添凤,字来仪 ; 陈添普,字同仁.

名辈(16世起) : 昭名方显 大振南邦 家修国献 星聚荣昌 时和景泰 泽广源长 统垂业绍 延远攸良

散居地 : 湖南省湘潭县等地.

书名据书衣题编目.

版心题及卷端题 : 陈氏七修族谱

21.栗梓园李氏族谱 三十卷首二卷 , 21, 1370-2000

原书: [出版地不详] : 余庆堂藏, 2000年镌. 33册 : 插图, 世系表.

收藏所 : 太原寻源姓氏文化研究中心.

始迁祖 : (明) 李受一. 原籍江西绕州府乐平县, 与弟受二,受三两公迁湖北. 受二公居黄陂高邑乡; 受三公居荆门州.

受一公派下房祖(7世) : 李托 ; 李谦. 皆为道罡公之子.

托公下二子 : 李伯明(居田铺) ; 李伯升(居椁前).

谦公下二子 : 李伯朱(居大湾北头) ; 李伯昂(居大湾南头).

田铺派下支祖(11世) : 李毓,字文宇 ; 李魁.

椁前派下支祖(11世) : 李岳 ; 李位 ; 李玉

大湾北头派支祖(11世) : (明清之际) 李芳(居离姑尖) ; 李芬(迁八里湾,后不详) 李周,字立宇 ; 李茂,字华宇.

大湾南头派支祖(11世) : 李发,字春宇 ; 李开,字楚宇 ; 李辉,字耀宇 ; 李瑞,字祥宇.

先辈双派字(16-23世) : 元亨利贞典谟国雅; 辉华正大光明显达.

另取新派单行字(24-39世) : 诗书继美孝友发祥 家声丕振先泽孔长.

新续辈派字(40-47世) : 伟文俊德 协和兴邦.

散居地 : 湖北省黄安县, 红安县等地.

注 : 黄安县,今改名为红安县.

书名据书衣题, 书名页题, 及谱序题编目.

版心题 : 栗梓园李氏族谱.

6.栗梓园李氏族谱 三十卷首二卷 , 6, 1370-2000

原书: [出版地不详] : 余庆堂藏, 2000年镌. 33册 : 插图, 世系表.

收藏所 : 太原寻源姓氏文化研究中心.

始迁祖 : (明) 李受一. 原籍江西绕州府乐平县, 与弟受二,受三两公迁湖北. 受二公居黄陂高邑乡; 受三公居荆门州.

受一公派下房祖(7世) : 李托 ; 李谦. 皆为道罡公之子.

托公下二子 : 李伯明(居田铺) ; 李伯升(居椁前).

谦公下二子 : 李伯朱(居大湾北头) ; 李伯昂(居大湾南头).

田铺派下支祖(11世) : 李毓,字文宇 ; 李魁.

椁前派下支祖(11世) : 李岳 ; 李位 ; 李玉

大湾北头派支祖(11世) : (明清之际) 李芳(居离姑尖) ; 李芬(迁八里湾,后不详) 李周,字立宇 ; 李茂,字华宇.

大湾南头派支祖(11世) : 李发,字春宇 ; 李开,字楚宇 ; 李辉,字耀宇 ; 李瑞,字祥宇.

先辈双派字(16-23世) : 元亨利贞典谟国雅; 辉华正大光明显达.

另取新派单行字(24-39世) : 诗书继美孝友发祥 家声丕振先泽孔长.

新续辈派字(40-47世) : 伟文俊德 协和兴邦.

散居地 : 湖北省黄安县, 红安县等地.

注 : 黄安县,今改名为红安县.

书名据书衣题, 书名页题, 及谱序题编目.

版心题 : 栗梓园李氏族谱.