导读:

导读:白虎村南岭底穿坑是一个融合自然奇观与人文传说的独特地理标识,其具体位置和特征需结合多方面信息综合解析。

一、地理位置与自然特征

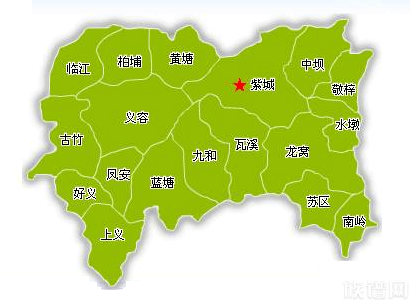

从搜索结果来看,“南岭底” 可能指向南岭山脉的特定区域。南岭作为中国南部重要的地理分界线,横跨湖南、江西、广东、广西四省区,其地质构造复杂,形成了众多喀斯特地貌和天坑景观。

例如,广东乳源的通天箩是一个垂直深度近 100 米的封闭下降洞穴,底部形成独特的 “地下森林”,这类地貌极可能被当地人称为 “穿坑”。而 “白虎村” 作为地名,在多个地区均有分布,如湖北宜昌、江苏盱眙、四川阆中、南江等地南江县人民政府。其中,南江县云顶茶乡景区的白虎村位于景区范围内,周边分布有大地坪、谢家湾等区域,且景区内存在溶洞、峡谷等地质景观,与 “穿坑” 的自然特征高度契合南江县人民政府。

二、文化传说与历史渊源

关于 “白虎村南岭底穿坑” 的名称由来,可能与当地民间传说相关。例如,山东菏泽的白虎集因 “白虎镇守村落” 的传说得名,其地名蕴含了中国传统风水学中的 “四象” 概念。类似地,福建霞浦的白露坑村(别名白虎坑)以畲族文化著称,其地名可能与图腾崇拜或历史迁徙有关。若结合南岭地区的历史背景,穿坑可能与古代交通或军事活动相关。例如,南岭山脉中的西京古道是古代中原通往岭南的重要通道,沿途分布有驿站、关隘和自然天险,穿坑可能曾作为古道的一部分或军事防御据点。

三、可能的关联区域

广东乳源通天箩:作为南岭国家森林公园的核心景观,通天箩的封闭洞穴特征与 “穿坑” 高度吻合。尽管未直接提及白虎村,但其所在的大桥镇距离韶关市区约 50 公里,周边存在多个以 “坑” 命名的村落(如白马坑、竹马坑),且当地旅游线路常将通天箩与西京古道串联,推测 “白虎村南岭底穿坑” 可能指向这一区域。

四川南江白虎村:位于云顶茶乡景区内的白虎村,周边有元顶子社区、石寨子村等,景区规划中提到 “冯氏墓群”“千年香樟树” 等人文景观,且景区范围内存在溶洞、峡谷等自然地貌。若当地存在未被详细记录的穿坑地貌,可能与此名称相关南江县人民政府。

湖北、江苏等地白虎村:湖北宜昌、江苏盱眙的白虎村虽未直接关联南岭,但南岭山脉支脉可能延伸至这些地区。例如,江苏盱眙的白虎村紧邻龙王山水库和青草湖水库,周边坑塘水面众多,若存在地下溶洞或天然坑洞,也可能被称为 “穿坑”。

四、结论与建议

综合现有信息,“白虎村南岭底穿坑” 最可能指向广东乳源大桥镇的通天箩区域,其天坑地貌、历史古道和民间传说形成了独特的地理文化标识。若需进一步确认,建议通过以下途径:

查阅地方志:如《乳源县志》《南江县志》等,核实当地是否有关于白虎村和穿坑的记载。

实地考察或咨询当地文旅部门:联系乳源大桥镇或南江云顶茶乡景区管理处,获取详细的地理和文化信息。

结合卫星地图分析:通过遥感影像查看白虎村周边是否存在未被标注的天坑或洞穴地貌。

这一名称背后可能隐藏着自然与人文的双重密码,需结合更多在地资料才能完全解开其神秘面纱。