自己写自祭文、自挽诗袁枚的生死大限(图)

袁枚四十岁左右的时候,相士胡文炳为他占了一卦,说他六十三岁生子,七十六岁寿终。后来袁枚果然是六十三岁生子。欣喜之余,袁枚又禁不住暗自思忖,若胡文炳的话应验的话,七十六岁当是自己的生死大限。一想到这儿,袁枚顿时变得惴惴不安起来。

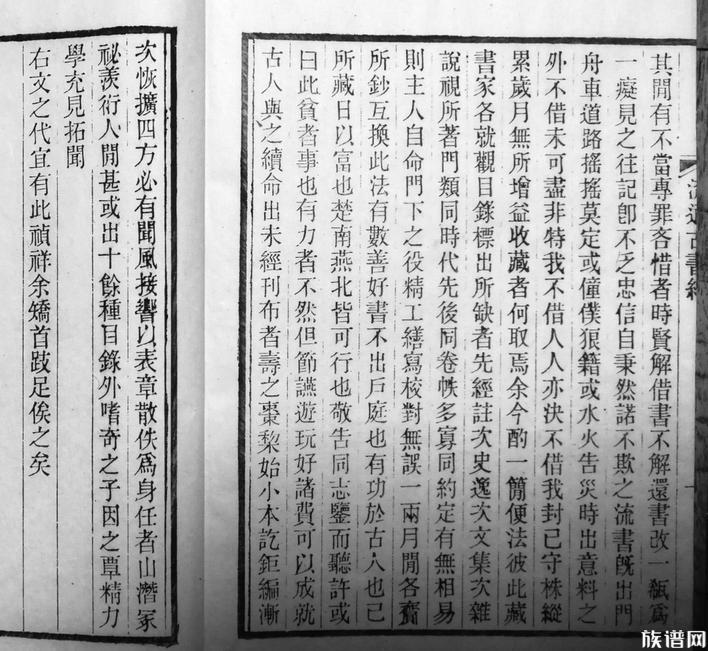

或许正是应了那句“疑心生暗鬼”,到了七十六岁这一年,袁枚的身体果然是大不如前。先是梦见僧道言死,继而又“忽婴腹疾形神枯”,于是袁枚深信自己是死期将至。那么,面对死亡,袁枚是何心境,又有何举动呢?一想到自己不久就要远离人世,袁枚第一反应是赶紧为自己做歌自挽。袁枚的自挽歌题目很长,叫《腹疾久而不愈,作歌自挽,邀好我者同作焉,不拘体,不限韵》。歌云:“人生如客耳,有来必有去。其来既无端,其去亦无故。但其临去时,各有一条路……逝者如斯夫,水流花不住。但愿着翅飞,岂肯回头顾?伟哉造化炉,洪钧大鼓铸。我学不祥金,跃冶自号呼。作速海风迎,仙龛陪白傅。或游天外天,目睹所未睹。勿再入轮回,依旧诗人作。”袁枚不光自己写自祭文、自挽诗,而且还广泛号召同仁好友给他写挽诗。朋友们不好意思为活着的人写挽歌,所以响应者寥寥。见此状,袁枚又写了《见诸公挽章不至,口号四首催之》,对大家进行引导和鼓励。其中三首写道:

久住人间去已迟,行期将近自家知。

老夫未肯空归去,处处敲门索挽诗。

莫怪诗人万念空,一言我且问诸公。

韩苏李杜从头数,谁是人间七十翁。

腊尽春归又见梅,三才万象总轮回。

人人有死何须讳,都是当初死过来。

第一首是说自己不想空着手离开人世,所以要大家多为自己写点挽诗。第二首是说韩愈、苏轼、李白、杜甫等大家都没能活到七十岁(作者注:韩愈(公元768年~824年)五十七岁、苏轼(公元1037年~1101年)六十六岁、李白(公元701年~762年)六十二岁,杜甫(公元712年~770年)五十九岁。),而自己已经是七十六了,相比之下,已很满足了。第三首是说人人皆有一死,不必忌讳,更何况人人都是从死那里生出来的。在袁枚的一再索求下,赵翼、姚鼐、孙士毅、钱维乔、法式善、洪亮吉、钱大昕等30余人被迫写了挽诗。这些诗或调侃,或挽留,或赞美,一时成为文坛佳话。

到了七十六岁这年的除夕,一直处于惶恐之中的诗人袁枚愈发认为自己的生死大限到了。于是除夕之夜袁枚早早地就将家人召至身旁,一一话别后,他便坐在那儿静静地等待死亡的降临。此时,包括八十三岁的姐姐在内的全家人都在惴惴不安地守着他“坐以待死”。随着一声鸡叫,“七十六岁那年”很快成为过去。苦苦等待的死神并没有降临,全家人为之欣喜。袁枚更是高兴得手舞足蹈,一边跳一边大叫:“我要把自己的名字改叫‘刘更生’,不,不,应该叫‘李延年’。”为了表示庆贺,袁枚一口气写下了七首诗《除夕告存戏作七绝句》。其中三首写道:

八十三龄老姊扶,白头内子笑提壶。

倘非造化丹青手,谁写《随园家庆图》?

生圹司空久造成,家家生挽和渊明。

如何竟失阎罗信,唱杀《阳关》马不行。

过此流年又转头,关心枕上数更筹。

诸公莫信袁丝达,未到鸡鸣我尚愁。

第一首讲全家人的欢庆景象无法用人间图画表达。第二首讲自己早做好了远行的准备,可惜阎罗王却没有按时来迎接,结果送行的挽歌唱了一遍又一遍,却无法启行。第三首说自己并非真正的旷达之人,鸡鸣天亮之前,依然是忧心忡忡地害怕死。

在给友人的信中,袁枚这样坦言他的生死态度:“人在天地间,不有生,何有死?若云死可悲,当知生已误。”不仅如此,他还说:“人之所以有死生者,命也;其所以命有长短者,气数也;其所以有气数者,虽问圣人,圣人亦不能知也,任其自然而已。”正是因为拥有正视人生总有一死的泰然态度,袁枚才有兴致以自己的死作为“聊以自娱”的题材,不仅自己写自祭文、自挽诗而且邀请别人也写挽诗;正是因为练就了旷达的人生观袁枚才能在关键时候看破生死大限,成为名传后世的82岁高龄的“一代文星兼寿星”。

免责声明:以上内容版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。感谢每一位辛勤著写的作者,感谢每一位的分享。

相关资料

- 有价值

- 一般般

- 没价值

24小时热门

推荐阅读

关于我们

APP下载

{{item.time}} {{item.replyListShow ? '收起' : '展开'}}评论 {{curReplyId == item.id ? '取消回复' : '回复'}}