燕赵文化―民间艺术―著名女武生裴艳玲

燕赵文化―民间艺术―著名女武生裴艳玲, 河北省河北梆子剧院演员裴艳玲,是名震全国的女式生。 1948年出生

河北省河北梆子剧院演员裴艳玲,是名震全国的女式生。

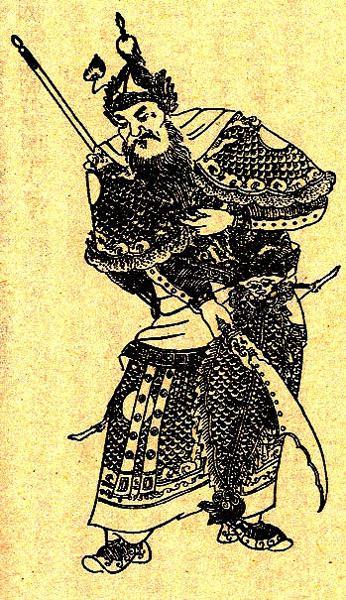

1948年出生于肃宁县。父亲裴聚亭原系京剧武生,继母袁喜珍为梆子花旦演员。家庭的影响,使童年的裴艳玲就酷爱武行。她天资聪颖,性情果敢,体型匀称,动作矫健。5岁登台扮演《金水桥》一剧中的秦英,被认为是武生好苗子。此后,拜京剧武生李崇帅为师 ,开蒙授艺,打底练功。由于严父的家教,老师的悉心指导,加上自己的刻苦训练,进步很快。8岁上,便能在10分钟内,一气拧96个“旋子”。“踢腿”、“飞脚”、“拿顶”、“小翻”等基本功,也样样超群。这期间,先后学了几出老生和武生戏。10岁左右,便在县剧团中挂牌唱大轴,并在一次《伐东吴》的演出中,一人兼扮黄忠、刘备、关兴、赵云四个角色,一时传为佳话。

1960年,裴艳玲从束鹿县京剧团调至省河北梆子青年跃进剧团,由李兰亭的高足郭景春教习《八大锤》、《石秀探庄》、(林冲夜奔》等名剧,后拜著名武生崔盛斌为师,再跟茹富兰学《八大锤》,从李少春学《闹天宫》,以及向北昆的侯(永奎)派学《夜奔》。由干广收博采,戏路渐宽,技艺精进。在《宝莲灯》中饰演的沉香,雄姿英武,仪态非凡。飞、翻、滚、打,武艺娴熟;唱、做、念、白,情真意笃。动作浑圆的“耍斧”,轻捷俏帅的身段,酷似李(兰亭)派神韵。

十年中,她一度终止演出,但仍坚持练功,悉心钻研演唱技巧。粉碎“”后,先后在《红灯照》、《反杞城》、《南北合》以及几个现代戏中,担任主要角色。1982年她在新编神话剧《哪吒闹海》中演哪吒,以精湛的演技,声情并茂的演唱,令观众赞叹不止。

免责声明:以上内容版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。感谢每一位辛勤著写的作者,感谢每一位的分享。

——— 没有了 ———

编辑:阿族小谱

相关资料

文章价值打分

- 有价值

- 一般般

- 没价值

当前文章打 0 分,共有 0 人打分

文章观点支持

0

0

文章很值,打赏犒劳一下作者~

打赏作者

“感谢您的打赏,我会更努力的创作”

— 请选择您要打赏的金额 —

{{item.label}}

{{item.label}}

打赏成功!

“感谢您的打赏,我会更努力的创作”

返回

打赏

私信

24小时热门

推荐阅读

· 燕赵文化―民间艺术―平调

平调系由豫北之怀梆演变而来。所谓怀梆,即早时候河南怀庆府(今沁阳)一带所流传的梆子戏。相传百余年前,有曹、白两姓艺人,将怀调传入武安,后经当地语言、语音及民间歌舞的影响,遂演变为今之平调。它的传统剧目约200余出。具有代表性者如《两狼山》、《三进帐》、《铡赵王》、《盘坡》、《董家岭》、《雷振海征北》、《拔桩》、《白玉环》、《李刚打朝入《收秦三》、《赶秦三》、《三连配》等。建国后,也上演了一些现代剧目,如《白毛女》、《三里湾》、《小二黑结婚》、《洪湖赤卫队》、《江姐》等。近年创作的《相亲记》,参加中央举办的庆祝建国30周年演出时,曾获演出三等奖。平调音乐属于梆子系统的板腔体。唱腔板式主要慢板、二八板、截板、散板以及二回头、倒三梆、一串玲等。平调的表演行当,较落子齐全,旦行有青衣、花旦、彩旦,生行有红生(俗称红脸)、小生、老生、配生(不抹红脸的靠架生),净行有大脸(黑脸)、二脸(二黑脸)、打杂...

· 燕赵文化―民间艺术―山歌

山歌是劳动人民在生产、生活中表达内心思想感情的一种抒情歌曲,是劳动人民十分喜爱的一种民歌体裁。我省的山歌,有的地方叫“烂席片”,也有的叫“爬山调”、“信天游”,主要流行于张家口地区张北至承德地区围场一线和靠近太行山的阜平、涞源、平山、井陉、元氏、武安、涉县及高原地带,与晋西北的“小曲”、内蒙的“爬山调”、陕北的“信天游”等姊妹山歌在词曲上都有许多相似之处。山歌所反映的内容十分广泛,传统的山歌表达男女爱情和离人思乡的为多。如张家口地区普遍流行的山歌《放牛》、《烂席片》。也有相当多的山歌,倾诉着劳动人民在旧社会中深受封建压迫之苦。如尚义山歌《南山坡高来北山坡低》、张家口的《爬山调》等。由于山歌的歌词结构大都比较短小,一般由上、下两名的多段歌词构成,与歌词结构相适应的山歌曲式,一般为单乐段结构的分节歌。每段由上、下两个对称的乐名组成,上名大多结束在调式音阶的五级或四级音上,或停在高八度、低八度的...

· 燕赵文化—民间艺术—小调

小调,也称小曲。这是河北地区流传最广,数量最多的一种民歌形式。小调的题材,广泛涉及社会生活各个方面,就必然要求小调的艺术风格和表现手法多样化。有相当多的小调,由于民间职业艺人的传唱,经他们的加工,在艺术上有较大的提高。我省著名艺人周树堂演唱的《茉莉花》、《放风筝》、《送哥哥进城》、曹玉俭演唱的《绣灯笼》、《合钵》、《茉莉花》以及永年小曲《四辈和玉妹》等为数甚多的反映爱情生活的小调民歌,经长期传唱,千百次精雕细刻,它的旋律多装饰,一字多间,拖腔、衬腔也较多,曲调优美、华丽、精致、细腻,达到了相当高的艺术水平。晋县盲艺人苑振发演唱的《反对花》、景县冯景祥等演唱的《大逛灯》等一类曲调欢快、节奏明朗的小调,经过了千锤百炼,在演唱上作了细致的艺术处理,特别是《反对花》,演唱者把十二段歌词分成小组,用三种速度演唱,从中速,稍快,到小快板,造成高潮,加上富有特色的“嘚儿”的衬词串插,气氛非常热烈、红火。...

· 燕赵文化—民间艺术—山歌

山歌是劳动人民在生产、生活中表达内心思想感情的一种抒情歌曲,是劳动人民十分喜爱的一种民歌体裁。我省的山歌,有的地方叫“烂席片”,也有的叫“爬山调”、“信天游”,主要流行于张家口地区张北至承德地区围场一线和靠近太行山的阜平、涞源、平山、井陉、元氏、武安、涉县及高原地带,与晋西北的“小曲”、内蒙的“爬山调”、陕北的“信天游”等姊妹山歌在词曲上都有许多相似之处。山歌所反映的内容十分广泛,传统的山歌表达男女爱情和离人思乡的为多。如张家口地区普遍流行的山歌《放牛》、《烂席片》。也有相当多的山歌,倾诉着劳动人民在旧社会中深受封建压迫之苦。如尚义山歌《南山坡高来北山坡低》、张家口的《爬山调》等。由于山歌的歌词结构大都比较短小,一般由上、下两名的多段歌词构成,与歌词结构相适应的山歌曲式,一般为单乐段结构的分节歌。每段由上、下两个对称的乐名组成,上名大多结束在调式音阶的五级或四级音上,或停在高八度、低八度的...

· 燕赵文化—民间艺术—平调

平调系由豫北之怀梆演变而来。所谓怀梆,即早时候河南怀庆府(今沁阳)一带所流传的梆子戏。相传百余年前,有曹、白两姓艺人,将怀调传入武安,后经当地语言、语音及民间歌舞的影响,遂演变为今之平调。它的传统剧目约200余出。具有代表性者如《两狼山》、《三进帐》、《铡赵王》、《盘坡》、《董家岭》、《雷振海征北》、《拔桩》、《白玉环》、《李刚打朝入《收秦三》、《赶秦三》、《三连配》等。建国后,也上演了一些现代剧目,如《白毛女》、《三里湾》、《小二黑结婚》、《洪湖赤卫队》、《江姐》等。近年创作的《相亲记》,参加中央举办的庆祝建国30周年演出时,曾获演出三等奖。平调音乐属于梆子系统的板腔体。唱腔板式主要慢板、二八板、截板、散板以及二回头、倒三梆、一串玲等。平调的表演行当,较落子齐全,旦行有青衣、花旦、彩旦,生行有红生(俗称红脸)、小生、老生、配生(不抹红脸的靠架生),净行有大脸(黑脸)、二脸(二黑脸)、打杂...

关于我们

关注族谱网 微信公众号,每日及时查看相关推荐,订阅互动等。

APP下载

下载族谱APP 微信公众号,每日及时查看

扫一扫添加客服微信

{{item.time}} {{item.replyListShow ? '收起' : '展开'}}评论 {{curReplyId == item.id ? '取消回复' : '回复'}}