茶文化―茶馆茶楼―蓉和楼里品书香

早春三月,小草已开始在地下拱芽,玉兰树也孕育了数不清的花苞。徜徉于京城北郊的土城遗址,乏了,随朋友来到位于安德路的蓉和楼歇脚。听说这里的茶艺独特,尤以四川雅安蒙山茶为客人所激赏,便独独点了它来润喉。呷一口,果然是舌根生香,不禁想起陆游的名句“雪山水作中泠味,蒙顶茶如正焙香”,蒙山茶真乃茶中之珍品。

不经意间抬头一望,一缕春光正照在墙上的扁额“和风”二字之上。主人解释说,它选自杜甫《上巳》诗:“薄衣临积水,吹面受和风。”意即春天到了,人们来到水池边便脱掉了外面的衣服,对着迎面吹来的暖风,在大自然中尽情享受快乐。

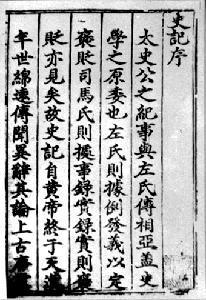

见我颇有兴致,主人便滔滔不绝了。原来,这蓉和楼之“蓉”者,蓉城之谓也,“和”者,融合之意也。其中所有厅堂雅间均以“和”字命名,且出处都在古书之中―――和美、和畅、和顺、和鸣、和悦、和谐、和洽、和婉、和衷、和风、和煦、和景、和霁、和成……简直是对古典文化的一个展览。说着,主人从柜中抱出了《诗经》、《史记》、《左传》、《尚书》、《文心雕龙》、《红楼梦》等一摞古书。我们一一查阅这些词语的来历,像品茗一样品味着其中的雅趣。

和鸣:鸣声相应,有唱有答,如同对歌。《左传》庄公二十二年传:“是谓凤凰于飞,和鸣锵锵。”意即凤与凰比翼齐飞,互相应和的声音,非常美妙。

和乐:和睦安乐。《诗经・常棣》:“兄弟既翕,和乐且湛。”意即兄弟既然实现了团结,那就不但和睦安乐,而且变得更强而有力了。

和洽:调和融洽。《史记・贾谊传》:“天下和洽。”意即如果政事清明,那就能使上上下下调和融洽。

和衷:同心。《尚书・皋陶谟》:“同寅协恭,和衷哉!”意即由同敬合恭而达到和善的状态。后来引申为同心协力,如“和衷共济”。

和畅:出自王羲之《兰亭集序》:“是日也,天朗气清,惠风和畅。”意即,集会的这一天,天气晴朗,春风温和,使人感到舒畅。

�� ……

虽说现在的餐饮业都在大打文化牌,但他们大都是在环境、气氛上做文章,像这样用心深厚,将古雅推向极致的做法,真难得一见。

品了蒙山茶,又点了几样店里的“新概念川菜”,无非还是一个“香”。但这一切口腹之香都比不得古书的香韵悠悠,源远流长。

免责声明:以上内容版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。感谢每一位辛勤著写的作者,感谢每一位的分享。

相关资料

- 有价值

- 一般般

- 没价值

24小时热门

推荐阅读

知识互答

关于我们

APP下载

{{item.time}} {{item.replyListShow ? '收起' : '展开'}}评论 {{curReplyId == item.id ? '取消回复' : '回复'}}