析论湘西土家族传统民居建筑艺术

内容摘要:本文从湘西的地理、气候环境等方面出发,对湘西土家族民居建筑的空间组合、形制与风格进行了论述与分析;阐明了湘西土家建筑与自然环境的和谐与共融性,展现出其不同于其它民族建筑风格的艺术特征。

关键词:土家族民居建筑

一、依山就势的建筑理念

湘西土家族生活在风景优美的武陵山区,境内沟壑纵横,溪水如流,山多地少,属带山区气候,常年雾气缭绕、湿度大。在这种自然环境中,土家人结合地理条件,顺应自然,在建筑上“借天不借地、天平地不平”,依山就势,在起伏的地形上建造接触地面少的房子,减少对地形地貌的破坏。同时,力求上部空间发展,在房屋底面随倾斜地形变化,从而形成错层、掉层、附崖等建筑形式。这也确证了“巢居”是南方史前建筑的基本形态。

史书记载:“穴居多在高处,土层较厚,多在北方;巢居多在低处,地面湿润,多在南方。”巢居是干栏建筑的早期形态,多现于长江流域以南地区的河姆渡等原始文明中。由于湘西气候湿热,森林植被资源丰富,居住在这里的土家族先民们为了防湿热和避开野兽虫蛇,选择了干栏式建筑作栖居之巢。

二、空间组合

湘西地区除土家族以外还生活着苗、汉、侗等民族,其建筑形制与风格各有千秋。土家族民居建筑的形制风格和空间排列自有章法,其建筑形制在大西南干栏民居建筑中最为独特。经研究人员实地考察和有关资料记载,土家建筑该属“井院式干栏”。井院来自黄土地区的井院窑洞,干栏则是南方各族人民的共同居住形式。“井院式干栏”的形成,与土家族文化的发展有关,在此不作深究。土家住宅正屋一般为一明两暗三开间,以龛子(厢房)作为横屋,形成干栏与井院相结合的建筑形式。从最简单的三开间吊一头的“一字屋”、“一正一横”的“钥匙头”,到较复杂的“三合水”、“四合水”。其正房中间为堂屋,后部设祖坛,位置与苗族民居无异。堂屋两边分别为火堂(长子结婚分家后形成两个火塘),其等同于原始人的火坑,有煮烤食物、御寒取暖和防卫照明之功能。由于家庭成员的增多,土家人一般在正屋一边或两边各建一厢房,于是分别形成“钥匙头”或“三合水”住宅,而“四合水”庭院则由间或廊四面围合而成。村寨“四合水”大门一般偏置一侧,面对大门为厢房,进天井后转折到达敞厅或敞廊,城镇的“四合水”恰好相反。

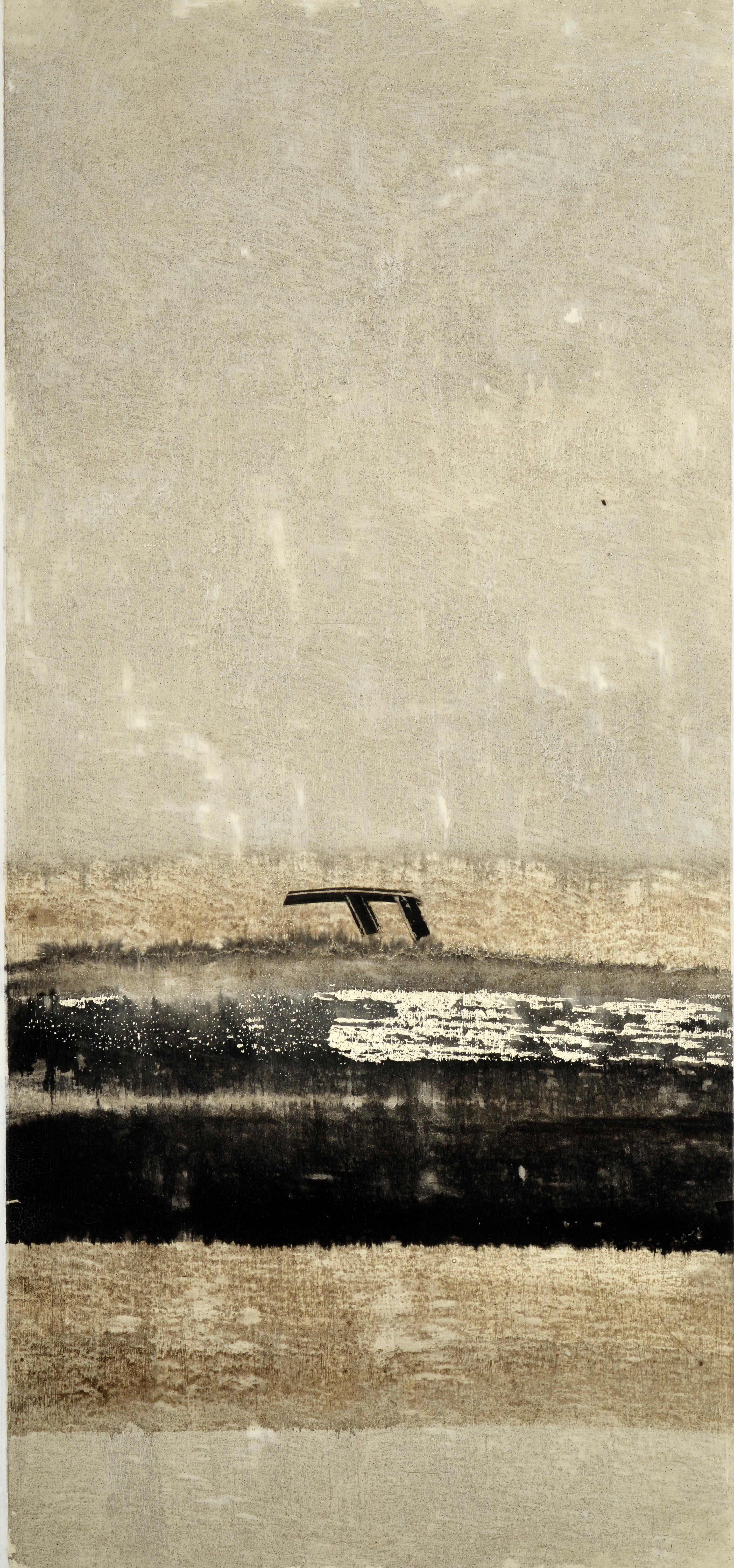

土家建筑历来闻名遐迩,尤以吊脚楼独领风骚。它翼角飞,走栏周匝,腾空而起,轻盈纤巧,亭亭玉立。通常背倚山坡,面临溪流或坪坝以形成群落,往后层层高起,现出纵深。层前层后竹树参差,掩映建筑轮廓,显得十分优美。土家吊脚楼大多置于悬崖峭壁之上,因基地窄小,往往向外悬挑来扩大空间,下面用木柱支撑,不住人,同时为了行走方便,在悬挑处设栏杆檐廊(土家叫丝檐)。大部分吊脚横屋与平房正屋相互联接形成“吊脚楼”建筑。湘西土家吊脚楼随着时代的发展变化,建筑形制也逐步得到改进,出现了不同形式美感的艺术风格。在此,笔者将根据其形体组合、外观形式、比例尺度作深入分析。

1. 挑廊式吊脚楼

挑廊式吊脚楼因在二层向外挑出一廊而得名,是土家吊脚楼的最早形式和主要建造方式。一般楼设二三层,分别在一、二、三面设廊出挑,廊步宽在2.8尺左右,挑廊吊柱由挑枋承托,出檐深度一般以两挑两步或三挑两步最为常见。这类吊脚楼空透轻灵、文静雅致,高高的翘角、精细的装饰、轻巧的造型是它的主要特点。若从地形上看,吊脚楼往往占据地形不利之处,如坡地、陡坎、溪沟等,而主体部分则位于平整的基地上。若从吊脚楼与主体的结合方式看,分别有一侧吊脚楼、左右不对称吊脚楼、左右对称吊脚楼三种,其中以一侧吊脚楼最为常见。除此之外,土家族还有一种不做挑廊的吊脚楼,其正屋主体部分与厢房吊脚楼直角相连,似乎已形成约定俗成的“规矩”。通透的支柱、轻灵的翘角反而成为了视觉的焦点,如永顺老司城、泽家、石堤有一部分吊脚楼便有类似的特点。

2. 干栏式吊脚楼

所谓“干栏式”吊脚楼,即底层架空,上层居住的一种建筑形式。这种建筑形式一般多在溪水河流两岸,以群山为背景,河滩作衬托,成群连片,浩浩荡荡沿河岸展开,房与房之间常以马头墙相隔。不过土家族的商业聚镇,也有这种居住形式,如王村就是土家族聚居的商业古镇。其特征是檐口、腰檐、腰廊形成的水平线条与下边纵横交错的垂直支撑形成强烈的对比。这种细长而大小不等的支柱,排列不整、东倒西歪,体现了残垣断壁似的原始美,对人们的视觉审美产生强大的冲击力。

湘西土家族民居建筑艺术,无疑是中国建筑中的瑰宝。希望更多有志于此的建筑师和环境艺术设计家们能够深入研究探讨,将传统居民建筑与现代民居住宅科学而巧妙地结合在一起,为湖南西部地区传统民居建筑艺术的可持续发展作出应有的贡献。

免责声明:以上内容版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。感谢每一位辛勤著写的作者,感谢每一位的分享。

- 有价值

- 一般般

- 没价值

24小时热门

推荐阅读

关于我们

APP下载

{{item.time}} {{item.replyListShow ? '收起' : '展开'}}评论 {{curReplyId == item.id ? '取消回复' : '回复'}}