谈天坛与古代祭天文化

天坛是世界上规模最大的祭天坛庙建筑群,是中华民族优秀历史文化的象征和世界文化遗产的杰出代表,其建筑布局统一严整,形体庄重简洁,色彩典雅瑰丽,成为我国现存古建筑中的瑰宝。它在地理位置上位于北京老城区东南部,按照古代当时北京城的规模,祭天的郊坛设在国都门外南郊的东南略偏南方向,这是因为古人认为天属阳地为阴,祭天之坛当属阳性,以应“干天”之“丙火”方位之说,象征着古代传统文化思想中的阳数天象而确定的。

人类诞生以来,面对繁星璀璨、斗转星移、日月穿梭、风云雷雨、气象万千的宇宙,渴望揭开自然万物、宇宙天体之迷,上天则是人们信奉崇拜的最高神灵。在封建社会和生产力不发达的古代,天坛建筑的设计思想,原是为迎合封建统治者的需要,宣扬君权神授等封建意识。天坛建筑设计之精,构筑之巧,风格之奇,科技应用之妙之先进,在世界古建筑中独树一帜,久负盛誉,是闻名中外的旅游胜地。

天坛始建于明永乐四年到十八年(1406―1420年)间,与紫禁城同期兴建,起初叫大祀殿,当时祭天祭地都在这里,又叫天地坛。经明嘉靖朝扩建与改建后,增建了皇穹宇和圆丘,并将其改名天坛,而将地坛建在了京城北郊,从此天地分祀。中国历代史书记载祭天是国家大事,500多年来,有23位皇帝带着大臣和盛大的祭天队伍,在天坛举行过隆重的祭天祈谷典礼。按照成规,皇帝每年要两次亲临这里祭天:孟春正月上旬皇帝要亲自于此举行祈谷礼,为百谷求雨,祈祷风调雨顺,五谷丰登。在冬至日要来祭天,拜谢皇天上帝,每次还要以日、月、星辰、风、雨、雷、电诸神以及皇家列祖牌位从祀。除此外遇有皇帝即位、册封皇后、太子等皇家大事,或自然灾害、外虏入侵、罪臣反叛等国家重大事件,皇帝或亲自到坛,或派遣亲王恭代赴坛举行有关告祭仪式。当然如果遇到天气久旱无雨的时候,有时也要在这里临时举行祭祀求雨仪式,祈祷上天降雨盼望解除旱情。

天坛公园里最著名的建筑当属祈年殿,看到祈年殿就知道到了天坛了。这座三重檐逐层向上收束成伞状的圆形宫殿,金碧彩绘,雄伟壮观,气象肃穆,给人一种拔地擎天的气势。在规模宏大的圆形大殿中央有4根“龙井柱”,象征一年四季;中层四周的12根柱子象征一年12个月;外圈12根柱子象征每天12个时辰;内外24根檐柱代表24个节气,总计28根擎天柱又象征天上28宿,殿内中央设宝座,座前有御案,置有“皇天上帝”的牌位,表现了祈谷丰年的主题思想。祈年殿建筑无论是梁或柱,是斗拱还是藻井,其设计精巧华丽,寓意奇特,造型优美,技艺高超,为世人所惊叹,已经成为北京市的旅游代表建筑标志。

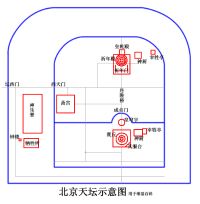

在古代天不只是宇宙星辰,还包括了气象和气候。“天时、地利、人和”是古代就被认为是做好任何一件事的三个必要条件。其中“天时”主要指的是季节、昼夜、天气,也就是气象和气候现象,对农业生产来说,天时就是农时,而掌握农时是农业生产的先决条件,历来被人们所依赖所重视,而祭天活动作为皇家成规,在史书记载极多。古代盖天说“天圆如张盖、地方如棋局”(《晋书天文志》),认为天圆象张开的伞,地方像棋盘,日月星辰都在其中变化复始。天坛建筑各具特色,极富哲理和象征意义。集中表现出“天为阳、地为阴”、“天圆地方”、“天人感应”、“天人合一”等中国古人对“天”的理解。例如祈年殿、皇穹宇、圆丘坛三大主体古建筑俱为圆形,象征天圆。各主要殿顶一色蓝琉璃瓦,在色彩上具有寓意,象征蓝色青天。内外两道坛墙围成内坛与外坛。内坛北部是孟春祈谷的祈谷坛,南部是冬至大祀的圆丘坛,两坛由一条长360米、宽30米的砖石甬道丹陛桥相连,内坛西侧建有斋宫,外坛西有神乐署等建筑。斋宫是皇帝举行祭天大典前进行场所,皇帝在祭天前,需在这里沐浴,不食肉荤,不饮酒,住宿在斋宫里,以示对上天虔诚。天坛祭天时,还要以“风后”、“雨师”、“雷神”、“星宿”等诸神灵牌位来配祀。

公园内南头的圜丘建于明朝嘉靖九年(1530年),每年冬至在圜丘上举行“祀天大典”,俗称祭天台。它最初是一座蓝色琉璃圆台,清乾隆十四年(1749年)扩建圜丘,坛的建筑规制不变,将蓝琉璃改为汉白玉栏板、艾青石台面。圆丘为三层,每层九个台阶,从各层台面到登坛石阶,石栏板和望柱等数目均采取九或九的倍数,以象征“九重天”之天数。在圜丘中央“天心石”周边铺设了九圈石枚,是最大的阳性数字“九”,从中心向外第二环18块,到第九环81块,通过对“九”字的反复应用,以强调天的至高无上地位,体现了古代人们对天和自然的尊崇敬畏之情。站在圜丘高坛上,四野开阔,人们似乎手可触天,脚可离地,仿佛在天上行走,充分体现了建筑艺术的魅力。

天坛占地273公顷,比故宫还大四倍,全园目前绿化覆盖率达89%,光是百年以上的古树就有3500多棵,青草碧绿,古柏森森,被称为北京城市的绿肺,对清洁城区空气质量有着重要作用。

历史是传承的,今天的文化是数千年的积淀。作为中国祭天文化的物质载体,天坛积淀了深厚的文化内涵,涉及历史、政治、哲学、天文、气象、历法、建筑、园林、伦理、绘画、音乐等诸多领域,是中国文化的集大成者,以其宏伟的古典建筑景观,古朴神圣的祭坛实物和深厚的民族文化内涵吸引着成千上万的中外游客前来游览。

此外天坛的回音壁、三音石等都利用了声学建筑原理,“人间私语、天若闻雷”,它们的神奇早已蜚声海内外,古代工匠们高超的物理数学计算知识在天坛得到了充分验证,其科技文明和艺术领域声学奥秘吸引着人们去欣赏与考证。祭天早已成为历史,当我们透过祭天活动和悠久的历史文化现象,抹去它的神秘色彩,就会为我们祖先巨大的创造才能和智慧所折服,古老的天坛就是一座承载中华民族优秀历史文化的丰碑,永远是中国人民的自豪和骄傲。

免责声明:以上内容版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。感谢每一位辛勤著写的作者,感谢每一位的分享。

相关资料

- 有价值

- 一般般

- 没价值

24小时热门

推荐阅读

知识互答

关于我们

APP下载

{{item.time}} {{item.replyListShow ? '收起' : '展开'}}评论 {{curReplyId == item.id ? '取消回复' : '回复'}}