长沙窑陶瓷艺术与湘楚文化

长沙窑器具敦实的造型、写意般的釉下装饰图案是对楚地民风生动活泼的反映。其装饰题材体现了湖湘人平和、朴实,热爱生活的特征,书法装饰和图案则反映了对现实的关注,装饰中的佛教文化形象又表现出受道家学说的影响,这两个特征表现出长沙窑陶瓷器具兼具了入世和出世的精神之美。

长沙窑,位于湖南省长沙市望城县,大致兴起于唐代中期,于五代逐渐衰落。唐代时,我国瓷器已大量外销,外销陶瓷品种多样,除邢窑白瓷、越窑青瓷以及三彩陶之外,长沙窑的釉下彩绘瓷器亦可谓独树一帜。长沙窑是在岳州窑的基础上,吸收三彩陶以及文化、佛教文化,逐渐形成自身独具特色的釉下彩工艺,成为陶瓷艺术中的一朵奇葩。

长沙窑的陶瓷艺术受着诸多文化的影响,而源远流长的楚文化是其根基。长沙窑是楚人的智慧结晶,是湘楚大地培育的艺术之花。楚地的环境、文化与湘民桀骜不驯的性格,使得长沙窑在唐代陶瓷业繁荣的时期形成了不同于其它瓷窑的风格特征。“长沙窑陶瓷器中数量最多的产品是碗、碟与壶”,从这些饮食器具与众不同的造型和装饰中可以感受到楚文化的深刻影响和湘民独特的性格特点。

一、敦实的艺术特征

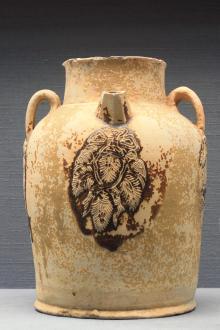

长沙窑出土的陶瓷器中,壶的数量很多。其造型都很丰满,大都壶颈偏短,壶腹体量偏大,因此形体给人感觉偏胖;壶的底足直径大都较长,器形更显敦实。有一部分为溜肩椭腹壶,更显挺拔。罐的口径长,只略短于底径,器形像中间略鼓起的圆筒,尤显庄重大方;有些罐的腹部直径大于器身的高度,更显浑圆结实。长沙窑出土的瓶与壶的造型难以区别,都是同样的敦实圆浑。但出土的文物中有自名为“瓶”者,其中长颈大盘口瓶的口径只略短于腹部直径和底径,与其它窑的瓶类造型不同,同时期的越窑的秘色瓶则多有长颈小口,显得修长俊俏,温润秀美。可以看出长沙窑出土的陶瓷器中,代表性的壶、罐、瓶类等器具造型敦实,有一种阳刚之美。

长沙窑器具的装饰以独具特色的青色釉下彩绘花纹饰最为出名。其内容有人物、走兽、花草、几何抽象图案。长沙窑的釉下彩装饰以线描为主,其用笔和设色已有一定的规范性,主要可分三种类型:

第一种为铁线式,多用于褐彩白描,线条灵活,犹如铁线一般遒劲有力。

第二种为棉线式,以粗线条做没骨画,大多数呈绿色。这种线条有如浸水绒线,其软如绵。

第三种为复合式线条,即铁线式和棉线式两种线条配合使用,它是长沙窑釉下彩绘中独具特色的表现形式。一般用绿色棉线式线条勾画轮廓,再用褐黄色铁线条描绘细部,比如动物的眼、嘴、羽毛,植物的叶脉等等。线条刚柔相济,色彩对比协调。若是写意画的装饰图案,则用笔洒脱肯定,线条变化莫测,像草书一样潇洒率性,如行云流水般,与器形的弧线相互映衬。

长沙窑的器具所显示出来的这种细腻中不失洒脱之美,深深根植于楚文化当中。秦汉以后,楚地凭借丰厚的文化积淀和宽松的文化环境,成为南学的摇篮,禅宗的温床,理学的中心和新学的基地。正是在这种楚文化的影响下,才出现了长沙窑器具圆浑饱满的造型与写意般的装饰图案。特别是其装饰图案,构图多流转回旋之态,线条兼凝重与轻盈之美,是楚文化精神内涵的生动反映。

二、质朴的艺术特征

长沙窑的产品不属于高档瓷。胎质一般不够精细,或含有细砂;虽然胎壁轻薄,但内壁往往残留凹凸不平的工具痕。而且,其烧成温度不高,没有达到真正的瓷化程度。长沙窑出土的壶具的流部大都为棱柱形,这些棱形不是很规范,棱边宽窄不一,多少不定,以八棱形最多,也有九棱、十棱或多至十二棱,据推测棱边是以快刀信手削出。长沙窑碗碟的圈足制作一般比较粗放,底沿往往有明显的刀削痕,孔心顺手旋挖而不正圆,甚至歪斜作桃子形。与长沙窑相比,同时期邢窑和越窑的器具造型更为端庄,底足也很规整。长沙窑器具不规则而严谨的造型,虽然略显随意,却让人感觉自然畅快,有一种清新的质朴之风。

长沙窑的陶瓷产品有着广阔的国内外市场,主要原因在于它的产品物美价廉。长沙窑瓷能在既不如邢窑瓷器之白,又不如越窑瓷器之坚的劣势局面下,拥有广阔的国内外市场,它的价格定位也是一个重要因素。

从以上特征可以看出,长沙窑的陶瓷器具不属于宫廷用的高档瓷器,主要是用于外销和国内广大百姓使用,所以其器具的造型和装饰呈现出浓厚的民间风韵,反映了老百姓生活的各个方面。长沙窑陶瓷器具的质朴生动之美,是湘楚大地的淳朴民风、生机蓬勃的风土人情的一个重要反映。长沙窑的陶瓷器具就像生活在这一片土地上的湖湘人一样,具备了平和、朴实、憨厚的品格。

三、体现文化背景的精神特征

以书法作为装饰,是长沙窑瓷器制作上的又一特点。长沙窑瓷器上收录的大部分诗歌、格言通俗易懂,很少引用典故,大部分来自民间流传的古佚诗和谚语。有反映商人经济生活的,反映做客的,反映男女感情的,反映求学科考的,都是对世俗生活的集中体现。

长沙窑器具装饰上还有一种深受文化影响的釉下点彩装饰,以及釉下彩绘的图案中有“外国女郎”、“异国情侣”的波斯人。这些对外来文化的吸收和应用,反映了湘楚文化有一种开放的气度,无论是在物质文化,还是在精神文化上,只要可取,湘楚人民都加以吸收。

对现实的关注,对外来文化的吸收不难看出楚人对生活的热爱。巫学是楚人的传统文化,“巫学不是今人所讲的装神弄鬼,它是一种原生态的学术”,其中有原始科学、原始艺术、原始哲学,当然也有巫术、巫法。原始科学中有天文、历象、算术、地理、医药等,这表明关注生活、执着于现世、富有创造性,是楚文化的重要特点。

长沙窑器具上的釉下彩绘外,还有模印贴花。在模印贴花装饰现了佛教形象,是湘楚文化对佛教文化吸收的反映。莲花,是佛教圣花,它象征佛教教义的纯洁高雅。在长沙窑的模印贴花中有很多莲花造型,特别是在有的模印贴花中莲花内还有孩童形象,据推测“不仅与吉祥语[#][#]连生贵子[#][#]有关,而且很有可能是象征[#][#]莲花佛陀[#][#]”。除此之外,模印贴花中还出现了佛教人物纹饰造型、佛塔模印贴花,以及观音菩萨的坐骑鱼龙――摩羯等。

长沙窑作品的书法装饰中还出现了一些为佛教教义作宣传的诗歌,如“圣水出温泉,新阳万里传,常居安乐国,多报未来缘”,还有“念念催年促,由(犹)如少水渔,劝诸行过众,修学香无余”等。

长沙窑器具装饰现的佛教文化的形象,表现了湘楚文化深受道家玄学以及佛教文化的影响。湘楚文化崇尚道学,早在春秋晚期的时候,在北方盛行孔子的儒家学说的时候,在南方长江中下游主要是楚地,则盛行老子的道教学说。西来的佛学主要借助玄学,实现佛教的中国化,有一种说法叫“老子化胡”。

湘楚人民不仅有对物质的要求,还有对精神的追求。楚地的人才自古便有两极发育的趋向,蕴育出了一流的政治家、军事家以及哲学家。春秋时期,楚庄王有着“三年不飞,飞则冲天 ;三年不鸣,鸣则惊人”的雄心壮志。在哲学上则有老子、庄子这样的思想家和屈原这样伟大的诗人。所以,湘楚大地才蕴育出了兼具了入世和出世精神之美的长沙窑陶瓷器具。

免责声明:以上内容版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。感谢每一位辛勤著写的作者,感谢每一位的分享。

相关资料

- 有价值

- 一般般

- 没价值

24小时热门

推荐阅读

关于我们

APP下载

{{item.time}} {{item.replyListShow ? '收起' : '展开'}}评论 {{curReplyId == item.id ? '取消回复' : '回复'}}