中国历史重要事件大通史(两汉至隋唐时期)

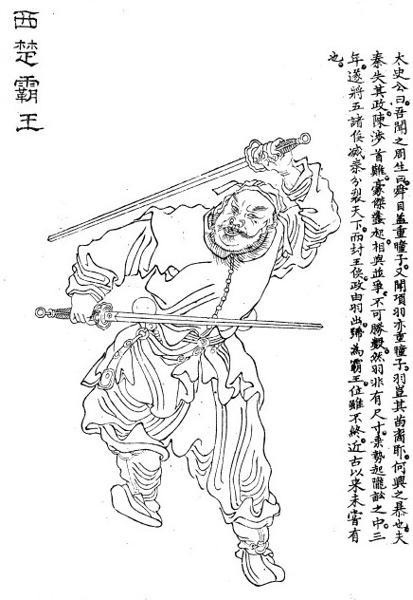

汉高帝五年(公元前202年)十二月,在楚汉战争中,楚汉两军在垓下(今安徽灵璧南,一说今河南淮阳、鹿邑间)进行的一场战略决战。

四年八月,项羽、刘邦在荥阳(今河南荥阳东北古荥镇)、成皋(今河南荥阳西北汜水镇)已相持两年多(参见成皋之战)。项羽因腹背受敌,少食无助,被迫与刘邦订立和,以鸿沟(古运河名,位于今河南荥阳东)为界,东归楚、西属汉。

九月,项羽按约东归。刘邦采纳张良、陈平建议,乘项羽无备,楚军饥疲,突然对楚军发动战略追击。并约韩信从齐地(今山东),彭越从梁地(今河南东北部)南下合围楚军。五年十月(汉初承秦制,十月为岁首),因韩信、彭越未能如期南下,刘邦追击楚军至固陵(今河南淮阳西北),楚军反击,汉军大败。

为调动韩信、彭越,刘邦划陈(今河南淮阳)以东至海广大地区为齐王韩信封地;封彭越为梁王,划睢阳(今河南商丘)以北至谷城(今山东东阿南)。为其封地。韩、彭遂率兵攻楚;韩信从齐地南下,占领楚都彭城(今江苏徐州市)和今苏北、皖北、豫东等广大地区,兵锋直指楚军侧背,彭越亦从梁地。汉将刘贾会同九江王英布自下城父(今安徽亳县城父集)北上;刘邦则率部出固陵东进、汉军形成从南、北、西三面合围楚军之势,项羽被迫向垓下退兵。

五年十二月,刘邦、韩信、刘贾、彭越、英布等各路汉军约计40万人与10万楚军于垓下展开决战。汉军以韩信率军居中,将军孔熙为左翼、陈贺为右翼,刘邦率部跟进,将军周勃断后。韩信挥军进攻失利,引兵后退,命左、右翼军继续攻击。楚军迎战不利,韩信再挥军反击。楚军大败,退入壁垒坚守,被汉军重重包围。楚军屡战不胜,兵疲食尽。韩信命汉军士卒夜唱楚歌,致楚军士卒思乡厌战,军心瓦解。项羽见大势已去,乘夜率800骑突围南逃。刘邦遣灌婴率5000骑兵追击。项羽迷路,被汉军追至乌江(今安徽和县东北苏皖界上的乌江镇)兵败自刎。

汉高帝七年(公元前200年),在西汉与匈奴的战争中,匈奴冒顿单于以优势骑兵包围刘邦军于白登山(今山西阳高东南大白登镇。一说在今大同市东北)的作战。

六年秋,汉将韩王信以马邑(今山西朔县)降匈奴,匈奴乘胜南下。七年十月,刘邦亲率大军北上,破韩王信于铜醒(今山西沁县南),击败匈奴和韩王信军于晋阳(今山西太原市西南古城营村)等地,转入追击。刘邦闻知匈奴冒顿单于居代谷(今山西代县北雁门山北),便派使者前往侦察。为诱汉军北进,冒顿单于在汉使者到来时,将精锐士兵和肥壮牛马都隐藏起来,以老弱示于外。汉使先后l0批皆言匈奴可击。刘邦低估匈奴实力,亲率

大军32万越过句注山(今山西代县北之雁门山)北上。恰出使匈奴之郎中刘敬返回,认为匈奴是“伏奇兵以争利”(《汉书·刘敬传》),劝刘邦罢兵。刘邦不听劝阻,亲率部分兵力冒进至白登山,为匈奴40万精骑包围。汉军被围七天七夜,粮草将断,危在旦夕。刘邦用陈平秘计,厚赂冒顿单于阏氏(匈奴单于妻之称号)。由于阏氏的劝说和相约配合作战的西汉降将王黄、赵利未如期至,单于疑其与汉有谋,故解围一角。当时天下大雾,刘邦令强弩加两矢对外掩护,率军由解围角逃出白登山,至平城,始与主力会师。刘邦令樊哙守代(郡治代县,今河北蔚县东北代王城),引军南归。匈奴亦撤军去。此战,刘邦轻敌冒进,以致被重兵包围。脱险后,接受刘敬建议,对匈奴和亲,并采取防御战略。

免责声明:以上内容版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。感谢每一位辛勤著写的作者,感谢每一位的分享。

相关资料

- 有价值

- 一般般

- 没价值

24小时热门

推荐阅读

知识互答

关于我们

APP下载

{{item.time}} {{item.replyListShow ? '收起' : '展开'}}评论 {{curReplyId == item.id ? '取消回复' : '回复'}}