秦陇文化—民间文化—忆慈母

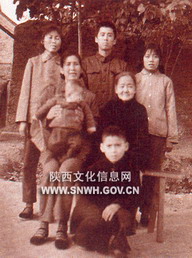

图一,1979年雷引莲与家人摄于南下坊老家大门口;图二,雷引莲与儿女们摄于1988年

日月荏苒,冬去春来,慈母离开我们已十载有余,然怀念之情无时少减。每当佳节来临之际,兄弟姐妹相聚之时,思亲之情更是溢于言表。忆母亲之音容笑貌至今仍历历在目,想母亲之谆谆教诲则时时回响于耳,思母亲之为人处事乃儿孙楷模,观母亲之剪纸遗作件件皆瑰宝。

母亲雷氏讳引莲,又名引秀、文秀,1913年生于合阳县梁山脚下的西城后村。由于受到外祖父家庭的良好教养,从小就养成勤劳、善良、淳朴、乐于助人的美德。十七岁那年,与邻村南下坊比她大一岁的父亲王金锁组成家庭,挑起了建家立业、抓儿育女的重担。为了一家人的生活,父亲起早贪黑,一个人干几个人的活,积劳成疾,久治无效,于1971年正月病故,享年仅五十九岁。母亲终年劳累,忙里忙外,曾患多种疾病,于1988年9月逝世,享年七十六岁。

母亲的一生,是辛勤劳作、艰苦奉献的一生。从三十年代到合作化之前的二十多年里,她既要抚育子女,下厨作饭,纺织缝补,饲养牲畜,农忙时节又要一天三晌下地劳动,播种、锄草、收割、碾打什么活都干,还要挤出时间为亲朋邻里剪各种各样的纸花,尽量满足他们的要求。在农业合作化时期,除继续操劳家务外,仍坚持经常出勤,积极参加集体生产劳动。她给集体干活比做自家活还认真,既积极出勤,又舍得出力,既注意进度,又讲究质量,一点也不含糊。到大公社后期,她已经是六七十岁的高龄,按理说应该享清福了,可她就是闲不住,仍天天奔走在田间沟坡,一捆又一捆地给生产队的牲口割青草,为发展集体经济尽自己的微薄之力。至今,数九寒天母亲那彻夜不眠的身影,仍深深地留在我们的记忆里,盛夏酷暑母亲在田间地头的行行脚印,犹时时清晰地浮现在我们眼前。

母亲天资聪慧,勤奋好学。虽小时因条件所限,未能进学校读书,但在外祖父、舅父的影响下,处处用心留意,坚持常学常问,由少到多,日积月累,也逐渐认识了不少字。到南下坊以后,村上办妇女识字班,母亲不顾儿女拖累,家务缠身,积极报名参加,坚持按时到校,勤学苦练,文化水平得到显著提高,能看懂一般信件和报刊,也为她钻研提高剪纸艺术创造了有利条件。母亲记忆力极强,爱听别人说书讲故事,而且听一遍就能全部记下来,加之平时爱看戏,爱看剧本、连环画等,所以,在她的脑子里,装了许许多多帝王将相、烈女义士、英雄模范的故事。她不仅能以史为鉴做人处事,而且常常通过说古经、讲故事,教育子孙后代。使他们从小就受到孝敬父母、热爱劳动、艰苦朴素、勤奋好学、忠心爱国、助人为乐等传统美德的熏陶。

母亲为抚养子女长大成人,含辛茹苦,费尽心血。一年到头,自己再苦再累,也要想方设法让孩子们吃饱穿暖。特别是每年春节临近,更是昼夜不停地纺线织布,赶制新衣。当大年初一,我们兄弟姐妹穿上新衣,同村里其他孩子一起兴高采烈地欢庆节日之时,才是母亲一年到头唯一的休息之日。母亲十分关切子女的上学读书,破除旧的传统观念,克服常人难以想像的困难,以最大的决心和努力,坚持让我们兄弟姐妹六人中五人读完了中专、初中、完小,个个长大成人,走上报效祖国的工作岗位。大哥发祥,经济师,长期在建设银行工作;二哥醒民,从事教育工作,曾任小学、初中校长;大姐云肖,在家劳动;二妹西云,政工师,先后在企事业单位、行政部门工作;三妹彩云,从事教育工作,一级教师。我参加工作后,在党委、政府机关工作多年,曾任中共合阳县委组织部副部长、渭南地委组织部副部长、蒲城县委副书记、澄城县政府县长、县委书记,渭南市总工会主席等职。

母亲心灵手巧,一生酷爱剪纸艺术。由跟着别人学,到自己独立剪;由照着花样剪,到自己构思创作,边实践,边钻研,边改进,边提高。想啥剪啥,剪啥像啥,形象逼真,巧夺天工。既继承前人的传统,又不断创新,把梁山脚下黄土地上流传多年的古老剪纸艺术提高到一个崭新的水平,并具有强烈的时代感和显著的地方特色。她剪的纸花种类繁多,内容丰富,形式多样,异彩纷呈,有窗花、壁花、顶棚花、贴花、吊花、香包花;有山川河流、自然风光、花鸟虫鱼、飞禽走兽、历史典故、古今人物、日常生产生活等。方圆数十里,谁家遇有婚庆喜事,多慕名而来,约请母亲为其剪制纸花,以增添吉祥喜庆的气氛。每到逢年过节,约请剪纸、索要样花、拜师学艺的,更是你来他往,母亲忙得不可开交。母亲剪纸技艺超群,多次受到省地县乡的表彰奖励,1982年在全省剪纸评比中,获二等奖。母亲给人剪花,不图名,不图利,只作奉献,不求索取,不论生人熟人,只收纸张,不要报酬,甚至常常连纸也贴赔上,人人称道,有口皆碑。

母亲心地善良,乐于助人,有强烈的正义感,对于本村或邻村发生的一些矛盾纠纷,敢于仗义执言,主持公道。与人交往讲良心,守信用,宁可自己吃亏,也不占别人半点便宜。母亲善于处理人际关系,同亲戚邻里和睦相处,团结友爱,互助互济,互谅互让;在家里对待女儿媳妇一视同仁,此薄彼,不知底细的人,根本分不清谁是女儿,谁是儿媳。她乐于救急解困,常常急人之所急,帮人之所需,本村和邻村的一些困难户、五保户以及下放干部、插队知青、疏散市民等,大都得到过母亲的帮助和救济。我们村上有个从外地迁来的残疾妇女,先后死去了丈夫和儿子,生活非常困难,母亲不但平时多方周济,在她有病时还主动送吃、送喝、送药,直至康复。五保户林某,无依无靠,更无积蓄,晚年生活极为困苦,常常患病卧床不起,母亲多次着子女为其送吃送喝,送衣送菜,尽量给予力所能及的帮助。邻村康某穷困潦倒,病故后连像样的衣服都没有,境况十分凄惨。母亲知道后,二话没说,就将给父亲缝的新棉衣立即着人捎去。像这样的事例还有许多,难于一一列举。

母亲一生牵挂儿女,疼爱孙儿,体贴关怀,无微不至。老母生前已有13个孙子孙女,14个外孙子外孙女,16个内外重孙。他们有的已经工作,有的正在上学,有的还是婴幼儿。每到公休日的前一天,她老人家便走出庭院,坐在家门口的石礅上,一边做活,一边朝大路口张望,看见哪个儿孙回来,就喜上眉梢,那高兴欢乐的神态实在无法形容。老人对儿孙千慈百爱,恩重如山,儿孙待老人孝敬关心,多方照顾。正当老人享受天伦之乐,过着欢心舒畅晚年生活的时候,不幸于1988年身染重病,经多方治疗抢救无效,终于与世长辞。噩牦传来,儿孙们个个悲痛万分,泪如泉涌。亲戚邻里闻讯后,心情沉痛,来家吊唁祭奠者络绎不绝。安葬那天,本村邻村自动前来送葬者达一千余人,以各种不同的方式,表达对老人的怀念和。

母亲德高望重,誉满乡里。她的高贵品质和精湛艺术,是留给子孙的一份丰厚而珍贵的精神财富。我们一定要永远继承追忆和不断发扬光大母亲的崇高精神,并以此为动力,努力搞好自己的学习、工作和劳动,多做善事、好事、实事,为祖国,为社会,为乡亲作出应有的奉献。

今天,在省、市、县、镇领导的高度重视和各方的大力支持下,特别是甘井镇党委副书记、文化站站长张天佑同志的精心策划与组织实施,母亲的剪纸遗作专辑编印出版了。这既是对当地民间艺术的继承和发扬,也实现了我们做儿女的多年的夙愿。在此,我谨代表我们兄弟姐妹和子孙们,向所有关心专辑出版的领导和同志,表示崇高的敬意和衷心的感谢。

免责声明:以上内容版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。感谢每一位辛勤著写的作者,感谢每一位的分享。

相关资料

- 有价值

- 一般般

- 没价值

24小时热门

推荐阅读

关于我们

APP下载

{{item.time}} {{item.replyListShow ? '收起' : '展开'}}评论 {{curReplyId == item.id ? '取消回复' : '回复'}}