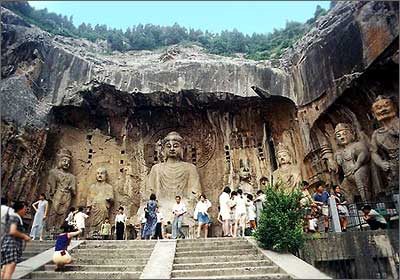

中原访古—寻古探幽—钟灵毓秀艺术宝库龙门石窟

龙门石窟位于洛阳老城南12.5公里伊河两岸山崖间,是我国古代三大石刻艺术宝库之一。龙门名称,周秦时代多称“阙塞”或“伊阙”,西汉以后有龙门和伊阙并称;隋唐以后称龙门居多,也有“凿龙”、“禹门”之称。自古以来龙门就是洛阳的南方门户和重要关隘,也是宗教活动场所和游览胜地。

龙门密如蜂房般的窟龛分布在东西两山崖壁上,南北绵延长达1公里。现存窟龛2100多个,佛像10万余尊,碑文题记3600多品,石雕多种形式佛塔40余座。

龙门石窟开凿于北魏太和年间,中经东魏、西魏、北齐、北周、隋、庸、五代、宋诸朝,前后400多年,其中大规模雕造累计长达150年,石窟中北魏造像占三分之一,全部在西山,最有代表性的洞窟有古阳洞、宾阳洞、莲花洞、石窟寺、魏字洞、药方洞、火烧洞等。唐代造像几乎占三分之二,大部分在西山,武则天时移至东山。最有代表性窟龛有潜溪寺、奉先寺、万佛洞、极南洞和东山看经寺及大万佛洞等。

古阳洞位于西山南部,是龙门石窟开凿最早、内容最丰富的一个洞窟。窟内造像题记称该窟为“石窟寺”,现在名字由洞内西北角明清刻字所定。洞进深13.5米,宽6.9米高11米。

窟顶穹窿顶,平面呈马蹄形。正壁雕造1佛、2菩萨。主像释迦牟尼,高4.8米,身著袈裟,结迦趺坐于方台上。二菩萨头戴宝冠,身著长裙,饰璎珞宝珠,立于莲花座上。南北两壁各赚凿三列琳琅满目的佛龛,多达数百,龛额装饰图案繁复华美。北壁窟顶造像题记有:高太妃、候太妃、北海王元详、比丘道匠、比丘慧成、尉迟、解伯达、一弗、比丘慧成、魏灵藏、杨大眼等品。南壁有候太妃、郑长猷、安定王元燮、高思乡、比丘法生、孙秋生、齐郡王元佑等品。在南壁中层还有龙门石窟最完整的浮雕佛教故事画面。内容以悉达多太子成道为中心,两侧有乘象人胎、游园、树下诞生、步步生莲、九龙灌顶、报喜、阿私陀占相、立为太子、山林之恩、遣散仆子等场面。象这样完整联贯的佛教故事,为龙门石窟所珍奇。古阳洞是北魏皇室贵族发愿造像最集中的洞窟,早期造像较多,衣著还带有明显的外来形象粉本,与云岗石窟有直接继承关系。

龙门碑刻是我国古碑刻最多的一处,尤以北魏《龙门二十品》为魏碑上乘。“二十品”,是指龙门石窟中北魏时期的20块造像题记,其中19品在古阴洞(另一品在老龙窝崖壁上慈香窟内)。康有为将二十品分为沈着劲重、端方刚正、劲骨妙气、峻岩奇伟四体,给予极高赞誉。龙门二十品书法,字形端庄凝重,气势刚健质朴,是汉隶向隋唐楷书过渡演变的一种新字体,在我国书法史上占有重要地位。

宾阳洞位于龙门西山北部,是北魏宣武帝为其父母孝文帝和文昭皇太后做功德开凿的,历时24年,是北魏孝文帝迁都洛阳以后最有代表性的洞窟。宾阳洞分中南北三洞,中洞最富丽堂皇,进深12米,宽10.9米,高9.3米,造像为三世佛的完整布局,穹窿顶,马蹄形平面,地面雕饰莲花图案。窟顶中心为盛开的大莲花,周饰流苏,8个伎乐天和两个供养天人飞绕其间。

本尊释迦牟尼,高8.4米,面部修长,温和清秀,火焰纹背光,著褒衣博带袈裟,二弟子侍立莲台,二菩萨手持法器,头戴宝冠,身饰宝珠璎珞,分立二弟子旁。南北二壁各雕1佛、2菩萨。窟内前壁有四层浮雕,第一层为维摩变,第二层为佛本生故事,第三层为孝文帝和文昭皇太后帝佛图,第四层是十神王浮雕。浮雕大部分被盗,其中最精美的优秀作品帝后礼佛二图是1934年美国人普爱伦勾结民族败类岳彬盗往美国,现陈列在纽约市艺术博物馆。洞口南北两壁分别雕刻4头4臂、l头4臂护法天王,为龙门石窟所仅见。

宾阳北洞可能是宦官刘腾为宣武帝开凿的。洞进深12.60米,宽10米,高10米,穹窿顶,地面雕饰莲花图案。主佛阿弥陀佛,身高7.55米,结迦趺坐于由4个托重力士承托的方座上,火焰纹佛光里雕饰葫芦纹饰。2弟子、2菩萨初雕于北魏,完成于初唐。洞内前壁浮雕天王,于持金刚杵,双脚下踏夜叉,为龙门石窟唐初最早的天王形象。洞口门槛的狮头门墩系龙门首见。

宾阳南洞始造于北魏,后经隋、唐两代续成。进深11.80米,宽8.70米,高9.80米。造像5尊,主佛阿弥陀佛,高约8米,袒胸,著褒衣博带式袈裟,结跏趺坐于叠涩方座上,2弟子、2菩萨侧立两旁莲台。前壁浮雕十神王群像.南北两壁列龛众大部分为唐太宗贞观年间所造。有曾5次出使印度的洛阳人王玄策公元665年造像记,是中外交流的铭记资料。

莲花洞位于龙门西山,因洞中藻井为一精美的高浮雕大莲花而名。开凿于北魏孝昌年间(525~527年),是北魏后期雕凿的大型洞窟,窟高6.l米,深9.6米,宽6.15米。窟楣雕饰为火焰放尖拱形,中央浮雕铺首.窟顶硕大美丽的莲花分3层向4周展开,边带饰连续忍冬纹图案,再外围浮雕6个供养天人。窟内主像释迦牟尼着褒衣博带式袈裟,立于台上,两侧为2弟子、2菩萨,主像及弟子阿难。2菩萨部分被美国人普爱伦盗凿破坏。两壁大小佛龛很多,龛楣装饰华美繁复,其中南壁下层自东向西的第二个佛龛最为典型。龛额为一启开的帷幕,两侧为“维摩变”。帷幕下龛楣为尖拱形,上雕刻飘带飞舞的供养天人和伎乐天各4个。龛楣两侧下端饰口衔莲花的游龙。主像释迦背光两侧有佛教故事和飞天,左侧及右侧为悉达多谢绝频毗婆罗国王相让王位、决心出家修道的故事。画面人物10余人,背景及饰物复杂多样。另外两壁上方各有仅高2厘米的小千佛。

奉先寺位于西山南部山腰处,是龙门石窟中规模最大、最有代表性的摩崖佛龛。进深38.7米,南北宽33.5米。主像卢舍那佛通高17.14米,头高4米,耳朵长19米,结跏趺坐于束腰须弥座上。佛像头饰螺纹发髻,身披通肩袈裟,面容丰腴秀雅,肃穆慈祥。弟子迦叶严谨持重,阿难文静虔诚。文殊、普贤2菩萨身饰宝珠璎珞,华丽端庄,身高13.25米.左右二天王高10.5米,身披铠甲,足踏夜叉,威武有力。二力士上身袒露,肌肉隆起,双目怒睁,凶恶狰狞,高9.75米.二供养人高6米,梳双角髻,着长裙,足穿云头鞋,文温静雅。奉先寺造像群布局严谨,高大奇伟,气势磅礴。金元时期,依龛增建术构建筑9间保护,故又有“九间房”之称。在卢舍那佛座左侧束腰部有唐开元十年(722年)补刻的《河洛上都龙门山之阳大卢舍那佛龛记》.碑文曰:“大唐高宗天皇大帝之所建也。佛身通光座高85尺,二菩萨70尺,迦叶、阿难、金刚、神王各50尺。粤以咸亨三年壬申之岁四月一日,皇后武氏助脂粉钱二万贯。奉敷检校僧、实际寺善导禅师、法海寺主惠目柬法师、大使司农寺卿韦机、副使东面监、上柱国樊玄则、支料匠李君瓒、成仁威、姚师积等,至上元二年乙亥十二月卅日毕功。……开元十年十二月十二日,史樊宗牒,尉员押。”可知奉先寺为武则天时期的作品。奉先寺群像身份各异,神情有别,达到了以形写神、形神兼备的境界,在中国美术史上占有重要地位,也是世界石雕艺术的一大奇观。

药方洞位于奉先寺与古阳洞之间,因洞门两旁刻有古代药方得名。洞高4米,宽3.65米,深7.6米。造像为1佛、2弟子、2菩萨,顶做莲花藻井,周围环绕4身飞天.主像结跏趺坐于方台座上,造型敦实厚重,鼻短而翼宽,面部浑圆。2菩萨体躯挺直粗壮,两肩宽平,身挂璎珞,衣服宽松,褶纹稀疏,为北齐时雕造。药方为唐代所刻。保存药方140多个,包括药物及针炙疗法。病名40多种,制剂有丸、散、膏、汤等,分属内、外、妇、儿、五宫、神经等科且是我国现存最早的石刻药方。

万佛洞位于龙门西山中部。洞作平顶方形,上雕一大莲花,周围有“大唐永隆元年十一月三十日成”等纪年。窟内龛高5.8米,宽6.9米;外龛深2.2米,宽4.9米。内龛主像阿弥陀佛,高4米,结跏趺坐于束腰八角莲花座上,高肉髻呈波状发纹,面相丰满圆润,双手施无畏印。两侧为2弟子、2菩萨,菩萨与弟子间各雕1供养人。主像背后有54枝莲花,每朵莲花上坐1供养菩萨,形态各异。南北两壁基各有一条高0.35米、长5.4米的伎乐饰带,有乐伎5、舞伎1。南壁依次为吹笙、击铜钹、弹琵琶、弹筝和击腰鼓翩翩起舞的坐部伎。北壁依次有吹笛、击腰鼓、击铜钹、弹箜篌和挥袖曼舞的坐部伎。外龛南北两壁上刻15000个小佛,故称此为万佛洞。南壁上方有一观音像龛。观世音菩萨为立像,高0.85米,脸部丰满圆润,体态丰腴,左臂下垂,手掂净瓶,右臂持廛尾搭于右肩之后,神态文静祥和,造像比例合适,是龙门唐代菩萨造像的优秀作品。

看经寺位于东山万佛沟北侧,为东山最大的洞窟。窟作平顶方形,进深13.9米,宽11.2米,高8.3米。窟顶浮雕莲花及飞天,洞内东、南、北三壁浮雕罗汉像29尊,高1.8米左右,皆身着袈裟、足穿云头履。看经寺29罗汉与《历化法宝记》云“西国二十九代”相合,应是佛教中所谓“二十九祖”。该窟开凿年代约在武则天时期。另外在窟内放置有宋代圆雕坐佛3尊,南壁雕造9排小千佛像,北壁除几排小千佛像外,还有一些莲花供养菩萨。

伊阙佛龛之碑又名禇遂良摩崖碑,位于宾阳中洞与南洞之间。碑通高3.65米,宽1.90米。刻于唐贞观十五年(641年)十一月,螭首,龟趺,额题书《伊阙佛龛之碑》篆书。岑文本撰,禇遂良书。碑文是唐太宗第四子魏王李泰为其死去的母亲文德皇后孙氏造像的一篇发愿文,楷书、32行,行51字。碑文清秀端庄,瘦劲有力,是标准的初唐楷书。禇遂良,字登善,钱塘人,曾任起居郎、谏议大夫等,后封河南郡公,任尚书右仆射。其书法初学虞世南,后习王羲之,与欧阳询、虞世南、薛稷并称唐初四大书法家。

免责声明:以上内容版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。感谢每一位辛勤著写的作者,感谢每一位的分享。

相关资料

- 有价值

- 一般般

- 没价值

24小时热门

推荐阅读

关于我们

APP下载

{{item.time}} {{item.replyListShow ? '收起' : '展开'}}评论 {{curReplyId == item.id ? '取消回复' : '回复'}}