吴文化—文化行旅—幼年听书

上世纪二十年代前后,苏州人主要的消闲,就是吃茶与听书。

苏州的茶馆很多,而每一个书场又都是大茶馆内附设的一角,小茶馆则本身就是一个书场,上午卖茶,下午改排一下座位,就算书场了。

我家住在临顿路下塘的温家岸,上塘临顿路的书场就有十余家之多,陈设布置,大同小异,总是书台面对一只狭长的状元台,成为一个“丁”字形格局,两旁各置座位,这是一些老听客们的专座,他们真的是“听”,因为我看他们大都是微闭双目,侧耳静听的,如有说错的地方,只要说书先生一下台,他们会向他提一些意见的,苏州的土语,叫做“扳错头”。

听书的都是男人,难得有几个女听客,也只能坐在书场一角的“女宾席”里。那时还没有“评弹演员”的称号,更因为说书的都是男的,所以一律叫做“说书先生”。用琵琶弦子唱的叫“说小书”,用一把扇子、一块“醒木”的叫“说大书”。

我幼年时,时常跟随父亲去听书,那时只有听一档书,大约说一个半小时,但是说了一小时左右,就要休息一下,叫做“小落回”,然后再说半小时散场,结尾总是这句话:“明日请早”。

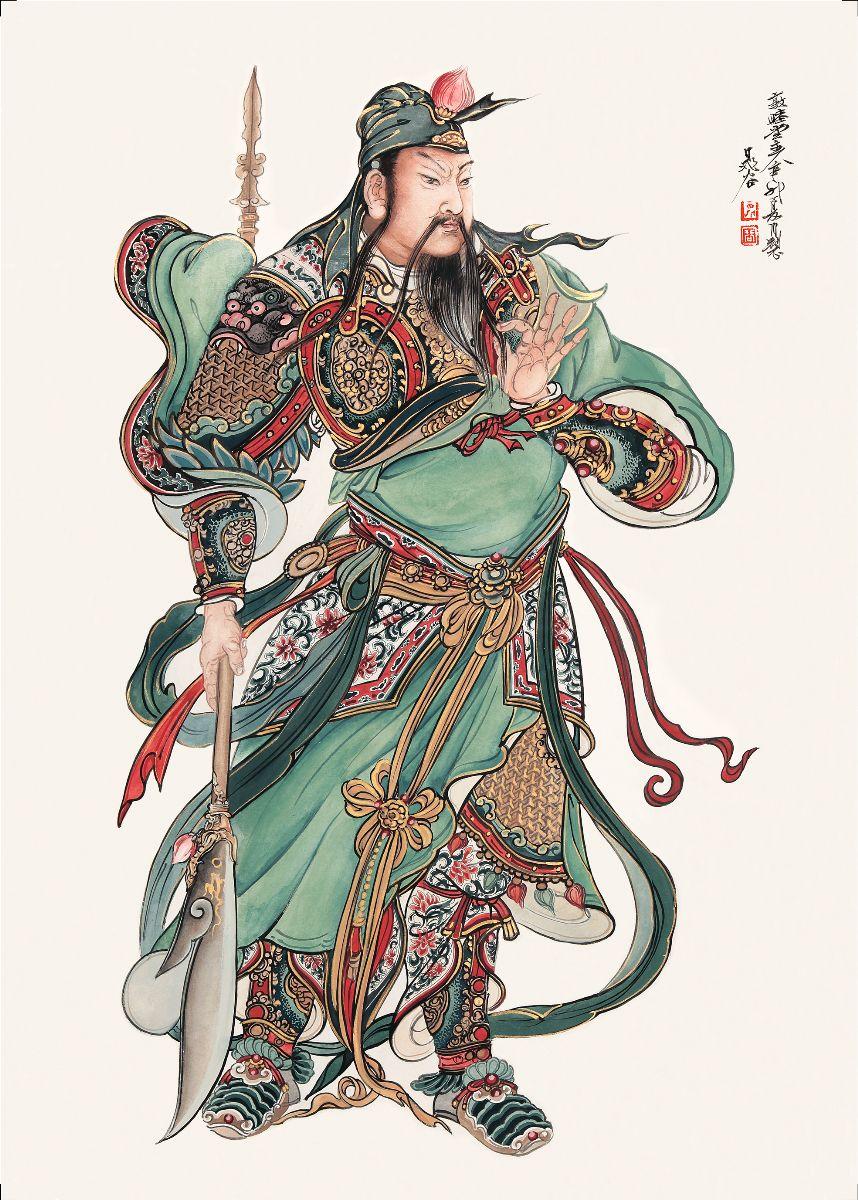

那时我不欢喜听男人学着女人腔的小书,因为我当时是一个小孩,不理解成年男女的“卿卿我我”之事,所以对“私订终身后花园,落难公子中状元”实在不感兴趣。我是喜欢听大书的,打打杀杀,多么爽利,虽然表演工具仅是一把扇子,然而一会儿长枪,一会儿短刀,真是变化无穷。讲的又是忠臣义士、英雄豪杰,特别是战场交火的情节常使我入迷,有时晚上,也会“金戈铁马入梦来“的。

那时,我特别佩服两位说书先生,第一位是后来被公认的评话名家黄北麟,他的台风很好,儒雅得很,一身毛货长袍,一手持一根司的克(手杖),一手夹着一根雪茄烟,缓步登台之后,先把手杖置于桌旁,然后把烟斗掐灭置于桌上,一面倾注半杯清茶,徐徐啜茗,一面环顾台下的听客,然后不急不慢地放下茶杯,把那块“醒木”在桌上“啪”的一声,书场里就顿然鸦雀无声了。

他是说《三国》的,声音清脆响亮,更由于他双目带豁,表演关羽一角,惟妙惟肖,故而有“活关公”之美称。

我还佩服擅说《水浒》的王效松,说时口齿清楚,精神饱满,能把感情融入书中,那时还没有话筒,当然也谈不到扬声器,但是他能运用丹田之气说书,不论坐在前排还是坐在后排都能听得一清二楚。特别是我听到他说“鲁智深倒拔垂杨柳”时候的一声吼叫,高下徐疾,势若霹雳,好像屋宇也有震动的感觉。离开听这回书的时间,已快近八十年了,但是至今声犹在耳,可见说书先生的本领。

免责声明:以上内容版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。感谢每一位辛勤著写的作者,感谢每一位的分享。

相关资料

展开

- 有价值

- 一般般

- 没价值

24小时热门

推荐阅读

关于我们

APP下载

{{item.time}} {{item.replyListShow ? '收起' : '展开'}}评论 {{curReplyId == item.id ? '取消回复' : '回复'}}