康熙皇帝为政风格:崇尚清廉 随才器用

康熙帝在位61年间,以其文治武功、学识品格结束了清初以来的内乱外患,奠定了清朝此后两个世纪的统治基础,开创了为人称道的康乾盛世。作为记录康熙帝言行最为原始的文献,《康熙起居注》中皇帝上谕、官员奏对及君臣对话等记载为我们研究康熙帝提供了丰富的史料,从中不难发现其勤政爱民、黜虚求实、崇尚清廉以及知人善任等为政风格和用人策略。

刻苦学习 勤政求实

康熙是我国历史上有名的勤政皇帝,这一方面表现在“经筵日讲”上,另一方面则见诸于国家治理和日常政务处理上。康熙帝在勤政的同时,还把“务实”二字贯穿其中,力求学问之实和政务之实。

经筵日讲是皇帝接受教育与自我学习的一种手段,对其增长知识才干、敦励品行修养、丰富治国之略有很大帮助。对此,康熙帝青年时就非常重视,定期举行经筵大典,即使在三藩为乱时亦不曾因军务而间断。相比仪式隆重、次数受限的经筵,日讲起初是隔日而讲,后改为日日进讲。康熙十三年(1674年),三藩乱起,“翰林院诸臣,以几务殷繁,请间日一进讲”,但康熙帝坚持每日进讲。二十二年八月,康熙帝又改变进讲时间,他指出:“每日进讲在各衙门启奏之后,不免太迟,嗣后改于启奏前进讲,可以从容多读数条,实为有益。”

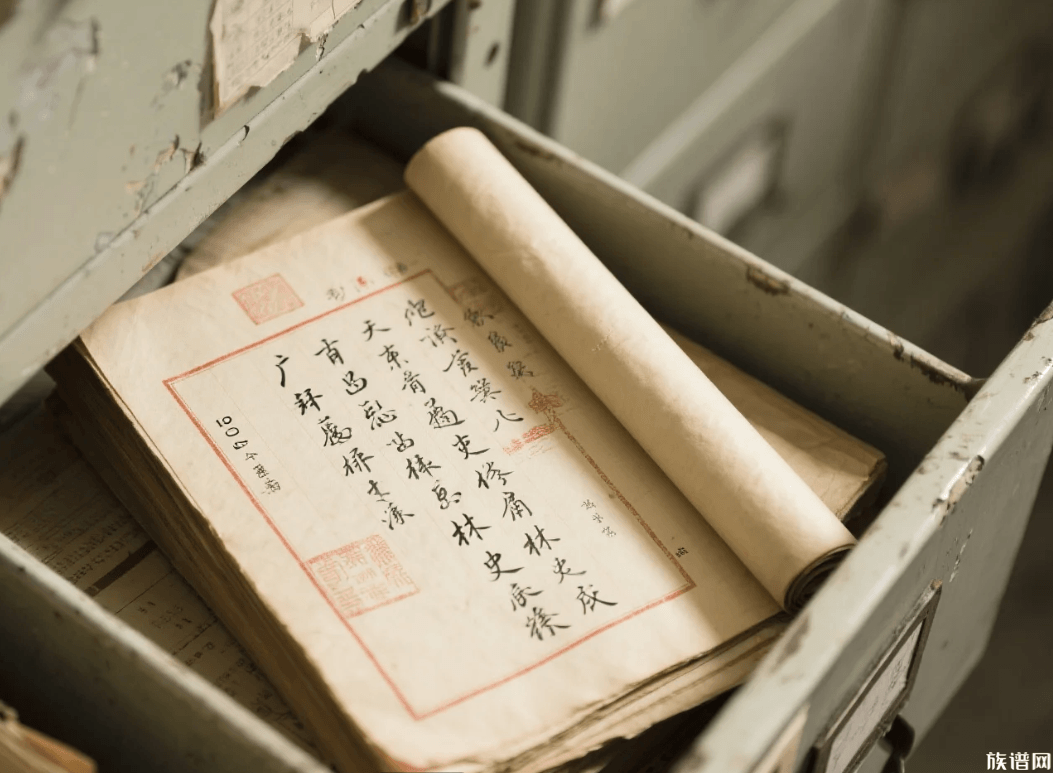

网络配图

康熙帝勤于典学始终如一,其在政务处理上更是勤勤恳恳,兢兢业业。乾清门是他日常听政并处理政务的主要地点,起居注官记载:“上每日御门,不遑进膳,听理机务,輙至日中。”御门听政之后,康熙帝还要批阅大量奏章。每出巡外地,他下令每隔3天,必须将奏章送到巡视之地。二十三年(1684年)十月十五日,康熙帝南巡至山东沂州(今临沂),见奏章未及时送到,“坐待至二鼓(晚9时至11时),数问本章到否”,后奏章四鼓(凌晨1时至3时)到,他起身详细批阅,直至天亮,才处理完毕。

起居注中有诸多描述康熙帝御门听政的神态与言语,如“上沉思良久”“过三四日来奏,俟朕思之”等,既表现了他处理政务时的沉稳与冷静,又显示出其为政的仔细与谨慎。法国传教士白晋也指出:“甚至在特别接见时,他也询问多,极少首先发表自己的意见。他倾听别人所讲的一切,然后在空余时加以思考。需要时,他能把自己的想法隐蔽起来。没有人比他更能严守秘密,声色不露。”二十二年(1683年),康熙帝就大臣鲜有进谏之事谕曰:“一切政事皆国计民生所关,最为重大,必处置极当,乃获实效,……今尔等不各以所见直陈,一切附会迎合朕意,则于事何益哉!……即如乾清门听政时,虽朕意已定之事,但视何人之言为是,朕即择而行之,此尔等所共知也。”由此,我们可以看出他“思之良久”的用意。

学问上求得实学,康熙帝在政务处理上也努力杜绝浮夸之风。如关于治理黄河,他认为“治河不在空言,而在实行”。再如,其曾因刑部办案迟缓而痛斥都察院等衙门:“每月稽察档案,不过虚名而已,何益实事?”

随才器用 崇尚清廉

古人云:“君者,在知人,在安民。”国家兴衰很大程度上与吏治有关,吏治清,则国盛、安。在历史上以清官多而闻名的康熙朝,康熙帝随才器用,崇尚清廉,凡官员选用、调动,必详细审阅,真正做到知人善任。

康熙帝喜用心正、老成之人,强调才学应兼顾心术,曾谕大臣曰:“立心果正,虽才短,于事无误。若立心不正,虽有才能,亦何补益?”简选官员时,他常要求对一个官缺提出多人候选,比较优劣后再做定夺。如康熙二十三年六月,大臣举荐江宁巡抚,正拟翰林学士孙在丰,陪拟浙江布政使石琳,康熙帝就二人为官情况询问群臣后,又提及学士汤斌,并将其与徐乾学、陈廷敬二人对比。最终以“典试浙江,操守甚善”的汤斌补授该职。康熙帝十分重视面见官员。如二十一年(1682年)五月,九卿会推河南布政使郎永清为浙江巡抚,康熙帝谕:“朕从未一见,着来京陛见。”又如吏部题补贵州参政杨大鲲等为山东按察使,康熙帝曰:“杨大鲲朝觐时,朕观其人甚优,着补此缺。”

网络配图

每逢陛辞,康熙帝询问当地情形或告知相关事宜,兼有训导警诫之语。陛辞又称面别,即外任、来京、致仕或委派京外事务等官离京前面见皇帝告别。如康熙二十四年漕运总督徐旭龄于乾清门陛辞,谕曰:“源洁则流清。尔为大吏,务正己率属,官吏自不为奸。……尔可益励勤恪,安辑军民,以副朕委任至意。”

在《康熙起居注》中,这种觐见、陛辞时的和嘱咐比比皆是。纵观康熙朝,人才济济,有治河名臣靳辅,有理学名士汤斌,亦有一代清官于成龙等。这些名臣名扬后世,一方面和其自身兢兢业业、克勤克俭有关,另一方面也与康熙帝倡导清廉之治有关。他曾说:“崇尚清节,乃国家为治之要务,为官者皆清,则百姓自然得遂其生矣。”

康熙帝奖罚分明,嘉奖清官,重罚贪官。如二十三年南巡中,他称赞江宁知府于成龙居官清廉,不仅赐手卷一轴,以示嘉奖,又赏赐其父于得水貂裘、披领等物。他沿途遍访民情,问询百姓当地官员居官情况。对于贪得无厌之官,他加以痛斥,曾谕:“凡别项人犯尚可宽恕,贪官之罪断不可宽,……今若法不加严,不肖之徒何以知警?朕意欲将今岁贪官概行处决。”又如对山西巡抚穆尔赛贪污案,康熙帝曰:“穆尔赛身为大吏,贪酷已极,秽绩显著,非用重典,何以示惩?应即行正法。”

品性仁慈 政尚宽平

康熙帝仁孝宽厚,实践儒家“仁政”理念以治天下,为后人所称颂。这集中体现在对孝庄文皇后尽孝,对百姓和士兵的怜悯以及体恤满汉大臣等方面。

其一,康熙帝经常去慈宁宫问安,奉太皇太后出游,遇山岭陡险,他亲驰视验,扶辇而行。及至二十六年(1687年),太皇太后崩于慈宁宫,康熙帝“昼夜号痛不止,水浆不入口……以至昏迷”,并立辞大臣规劝,割辫、服丧27个月以尽孝道。

其二,康熙帝怜爱兵民,每遇天灾,夙夜忧叹,或派大臣前往慰藉,或出郊外为民祈求。南巡治河或东祭陵寝途中更是细访民情,听取民怨,赏赐钱粮,沿途告诫大小官员勿践踏秧苗,勿取物于百姓。

网络配图

其三,康熙帝常赐大臣诗集、福字等物,若大臣重病则多遣太医医治,并派侍卫前去慰问。如他曾召翰林院学士傅达礼曰:“满洲大臣患病,皆遣医疗治,今闻礼部尚书龚鼎孳患病,朕满汉一视,尔其同近侍侍卫吴海,率御医如文照往龚鼎孳家诊视。”即便远在关外的盛京将军阿木尔图有疾,康熙帝亦派太医前往救治。

康熙帝政尚宽平,这与他个人的良好修养和宽厚仁慈的性格有关,更反映出他审时度势的深谋远略。平定三藩后,百姓经历战乱,人心思治,期待和平稳定,他深体民心民意,轻徭薄赋,与民休息;同时,他也深谙“得民心者得天下”的儒家治国理念,主动向广大的汉官汉民昭示诚意,缓和满汉民族矛盾和情感对立。

免责声明:以上内容版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。感谢每一位辛勤著写的作者,感谢每一位的分享。

相关资料

- 有价值

- 一般般

- 没价值

24小时热门

推荐阅读

知识互答

关于我们

APP下载

{{item.time}} {{item.replyListShow ? '收起' : '展开'}}评论 {{curReplyId == item.id ? '取消回复' : '回复'}}