康熙传位遗诏探秘:雍正继位是否矫诏?

对康熙帝遗诏真伪和雍正帝即位真相,学界向来争执不休。笔者独辟,从遗诏原件满文部分大幅度残损及汉文部分几处“蹊跷”着手,对遗诏真伪和雍正帝即位真相作了深入细致的分析。于2009年初写成《康熙帝遗诏真相和雍正帝继位合法程度探索》,对康熙帝遗诏原意及原写明继位人到底是谁的问题,提出了一些新思路。此为该文的简本。

康熙帝遗诏谜局

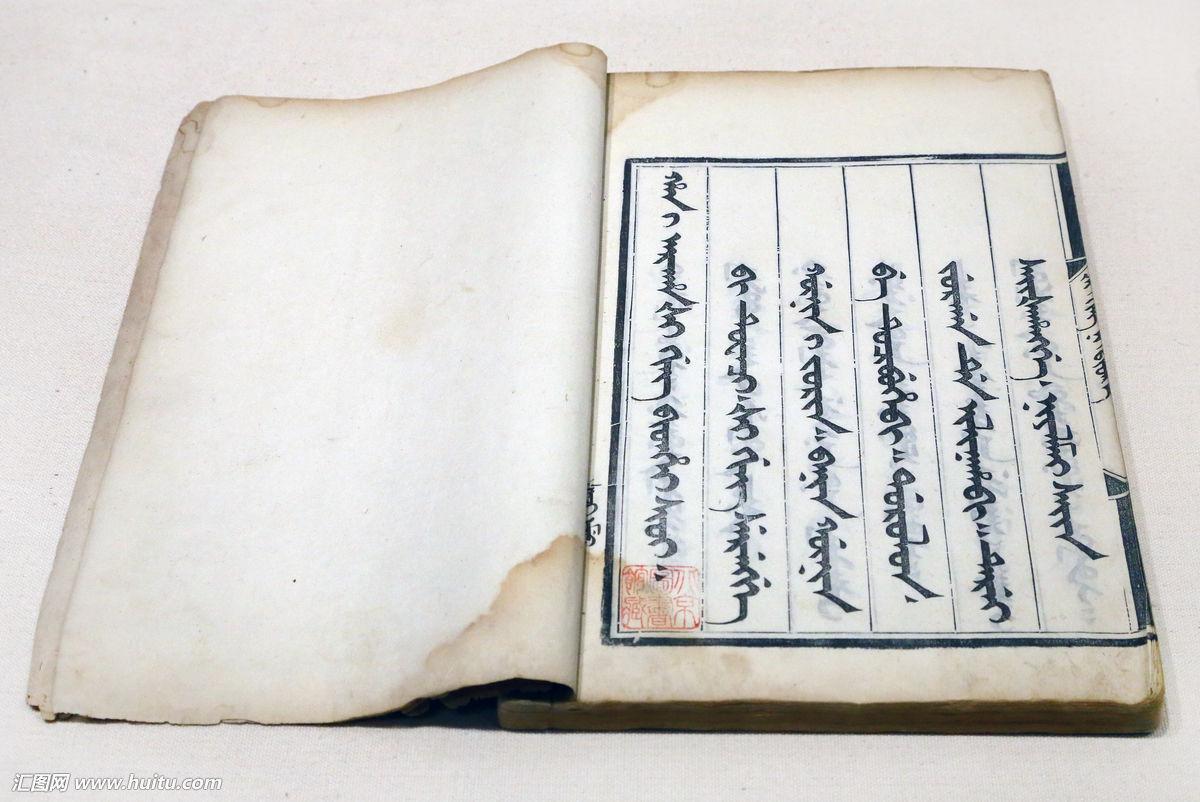

今存康熙帝遗诏共有四件:满汉合璧件(分别收藏于台北中研院和北京一史馆)和纯汉文件各二。满汉合璧件——满字从左往右写、汉字从右往左写,两种语言的署期在诏书中部“见面”,是大清圣旨的规整形式。相对而言,纯汉文件是一种副本。

合璧遗诏核心内容,即指定帝位继承人句前半部分,其汉文为:“雍亲王皇四子胤?,人品贵重,深肖朕躬”。现存二份合璧件,汉文部分依然大体保存完好,而满文部分却居然“不约而同”地大面积损毁了,直指继位人的实质性内容更是只字未存。照例,满汉合璧诏谕,满文部分卷在里面,本应比汉文部分更难天然受损(如虫咬、水浸、火燎等)。这种高级别的大内档案,竟然出此弊端,无疑会令人对遗诏真伪产生诸多质疑。但,仅凭这一疑点就想揭开尘封近三百年的谜局,只能是“事出有因,查无实据”了。因此,笔者转从遗诏汉文部分核心句蹊跷处着手,推求原委,竟有“柳暗花明又一村”之感!

网络配图

从汉文部分入手考证康熙帝遗诏原意继位人的前提是,现存遗诏文本汉文部分,除最核心的继位人指定句段外,都是真正秉承了康熙帝原诏表明的传位旨意的。

康熙帝驾崩次日,即康熙六十一年十一月十四日,众皇子等就急于拜看遗诏。以康熙帝一贯谨密之行事风格,临终本就很可能会择机留下谕命,指定嗣皇帝;而现存满汉合璧遗诏指定嗣皇帝句段的共同奇异损毁反而正足以证明当时至少是正式拟就了要义如是的这样一份(应尚未及编联汉文半璧、当然也未添写署期的)满文遗诏的。胤?此时坚称先帝未留遗诏,仅有传位给他的口谕,且以“大臣中承旨者唯伊一人”为由,令隆科多领衔,照该口谕意思起草遗诏。在今见合璧遗诏实存的情况下,此举,除说明真实遗诏关键内容不能或不便公告天下外,又能作什么其它解释呢?

从十三日晚康熙帝驾崩,到鸿胪寺官十六日当众宣读满文遗诏,其间,满打满算,顶多仅有两天半时间;而从隆科多十四日奉口谕算起,更是仅有大约一天时间!在这样迫促的时间段内,撰写如此重要的文稿,不仅要能够尽量恰当地体现康熙帝一贯的精气神,更要达到遗诏中对继位人表述无可责疑的根本目的,即便大段陪衬内容有康熙五十六年十一月廿一日面谕作为蓝本(当然也不宜纯粹照抄),对关键内容,即末尾指定皇位继承人身份和陈明核心指定缘由的文句,如须更改,首选做法势必是“改造”原诏核心内容中的个别字样(“改造”,指改抄或挖改)。至于迟至廿日才公布的遗诏汉文,理所当然,须照满文母本意译而成。

从蹊跷处考辨遗诏真伪之端倪

通常,某甲向某乙介绍自己工程师儿子某丙,会说:“(这是)我儿子→(职称)工程师 →(叫)某丙”。若说成:“(这是)工程师 →我儿子→(叫)某丙”,就颇有外国人学说汉语般的语序混乱。遗诏,无疑是一种顶级重要的公文,原本理所当然不应出现后种句式。然而,今见遗诏汉文部分却赫然清楚地书写着“雍亲王→皇四子→胤?”,而非“皇四子→雍亲王→胤?”,可谓罕异!

网络配图

在大清朝,依照常规,排行一经《玉牒》注定就不改了。亲王嘉号用字却未尝不可改变。自然应将最确定的内容书写于前。除非怪异语序先已有了足够级别的榜样,如:雍正帝亲笔书写的立储密诏,就沿袭了圣祖遗诏内这个史无前例的怪异语序,写作:“宝亲王→皇四子→弘历”,似乎是刻意之举。

更耐人寻味的是,即便有雍正帝遗诏沿用康熙帝遗诏“某亲王→皇□子→某某”怪序事实在前,乾隆朝正式公文提到某皇子,以其冠“皇”字排行与爵位连称,仍旧总是写为:“皇□子→某(/某某)亲王(/郡王/贝勒/贝子/……)→某某”,未见写成语序怪异的“某(/某某)亲王(/郡王/贝勒/贝子/……)→皇□子→某某”的。

甚至也不乏雍正朝实例,如告成于雍正九年十二月的《圣祖实录》记载:康熙六十一年三月十二日,“皇四子→和硕雍亲王→胤恭请上幸王园,进宴。”

综上可见,康熙帝遗诏内出现“雍亲王→皇四子→胤?”语句是多么地特立独行!出此异常,是无意而为,还是关联着什么?又隐含着什么呢?

遗诏满文“改造”过程推析

显然,在确知遗诏原意继位人是幼年弘历的情况下,应写继位人满文人名处,若非“in jen”(“胤?”),便只有两种可能:写了弘历在当时的满文名字或故意留空不写。

假设原始满文遗诏(即尚未连结汉文半璧、也未加写末尾署期的“合璧”遗诏之纯满文原貌)原已写了弘历在当时的满文名字,十六日用来宣布胤?继位并接受公验的“遗诏”(以下,简称“宣验件”)就要么就是用的它,要么是主要抄自它的。⑴如果,当时是将仅仅添加了末尾文字的原始满文遗诏作为宣验件的,当然须要先进行人名挖改,(挖改易行性分析,请见下文。)卷面上因而很可能多少留有些挖改痕迹,皇帝对它也就有了进而加以损毁的动机。⑵而如果宣验件是主要抄自原始满文遗诏的另一份诏书,把继位人名讳改抄为“in jen”(“胤?”)就行了,而原始满文遗诏既可能被一次性损毁至今见状况;也可能先被精心挖改成和宣验件相应部分一致的样子,以备万一“东窗事发”时,用来平息事端,数年后才损毁至今见状况。

网络配图

假设原始满文遗诏在照常理应写明继位人满文名字处,因对直接传位给幼年弘历还是让胤?先代理皇帝若干年一事始终犹豫不决或(/和)其它一些用意,故意留空不写。可以肯定的是,假如胤?当时拿到的,是这样的遗诏,他没填上自己的名字。否则,大幅损毁动机何来?!所以,他当时如果拿到了如此留空的原始满文遗诏,⑶要么,出于当场表忠心或其它什么原因,填了幼年弘历在当时的名字,接下来的情况就形同于⑴或⑵了;⑷要么就让它照旧空着,防备万一,在据此抄写的宣验件上写明“in jen”(“胤?”)。至于人名空白的原始遗诏,因为看着终究碍眼,隐患消除后就被大幅损毁了,期间没可能经历过个别文字挖改。

无论如何,因为原始满文遗诏依常理该写明继位人满文名字处可能是故意空着,啥名儿都没写的,本文标题只写作“康熙帝遗诏原意继位人立论”而非“康熙帝遗诏原书(/写)继位人立论”。原意唯一而原书可能性多种多样。

免责声明:以上内容版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。感谢每一位辛勤著写的作者,感谢每一位的分享。

相关资料

- 有价值

- 一般般

- 没价值

24小时热门

推荐阅读

关于我们

APP下载

{{item.time}} {{item.replyListShow ? '收起' : '展开'}}评论 {{curReplyId == item.id ? '取消回复' : '回复'}}