古代“看脸”典范:雍正选官不看功名只看脸

雍正四年十月,借着“查嗣庭案”的机会,雍正发布上谕,称外间有流言“谓朕进人太骤,退人太速”,这都是胡说八道!“朕在藩邸时,从未与外廷诸臣往还,即认识者甚少”;待即位后,各处亟需用人,不得已任用一些“素无认识之人”,可用了之后,“徐观其人,实不可用,则不得不更易之”,这如何能说是“进人太骤,退人太速”呢?况且,各级官员的任免,大自督抚提镇,小至道府州县、参将游击,“每一缺出,苟不得其人”,“朕将吏、兵二部月摺翻阅再四,每至终夜不寝,必得其人,方释然于中。此为君之难,实不可以言语形容者也!”

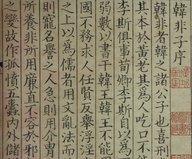

用人难,难用人,雍正也不是以第一次叹苦经了。自古帝王治天下,无非用人与理财两端,而“用人之关系,更在理财之上”。韩非子即有一句名言,“善张网者引其纲,……引其纲而鱼已囊矣。故吏者,民之本纲者也。故圣人治吏不治民。”其大意是,善于打渔的人,只要拉住鱼网的纲绳,鱼就自然被兜在网里;治理国家也是一样,圣明的君主不是直接管理民众,而是通过管理官吏去治理国家,官吏就是那个渔网(国家与民众)的纲绳。

自古以来,各朝统治者都极其重视吏治(或称吏政),其所谓治国治民,说白了就是治吏。吏治的好坏成败,不仅事关官风民情,更是决定一个王朝兴衰强弱的关键性因素。用现在的话来说,就是“干部决定一切”,再好的方针政策,如果没有扎实可靠的干部加以推行,最终只能是歪嘴和尚倒念经,南辕而北辙。

中国古代选官制度有不同的发展阶段,从先秦的世袭制到两汉的察举征辟制再到魏晋九品中正制,这一时期的官吏选拔虽然也主张以德取人、以贤取才,但由于选拔对象、程序、标准都没有一定之规,因而通常为上层贵族集团所垄断,官员的来源缺乏普泛性与公正性。隋唐以后,随着科举制的不断完善,贵族集团垄断官职的状况才被逐步打破,自下而上的人才流动得以实现。到了明清时期,科举制度已日臻成熟,其从报名到考试到录取,整个过程大体公开、公正,这也意味着官员的选拔已向全社会开放。

开放归开放,但要想金榜题名也并非易事。但凡进士出身的官员,从童子试到乡试到会试、殿试,期间过五关斩六将,千军万马过独木桥才脱颖而出,如没有过人的才华,当然不可能笑到最后。正因为经历了各种残酷的竞争与磨难,这些万里挑一的佼佼者才被视为“正途”出身,其他如捐纳的“异途”官员当然只能仰其鼻息。

科举制虽然相对科学合理,但离完美仍有相当的差距。首先,科考通常三年一试,每科进士不过两三百人,而中国有两千多个县,加上中央各部院、翰林院及县级以上的地方官职,这些新进士显然供不应求;其次,科举出身的官员虽然重名节,贪污率相对较低,但也普遍存在“高分低能”、因循守旧、行政能力差的现象;其三,因为同年、师生的缘故,科甲官员往往拉帮结派、相互援引而形成利益小集团,难逃朋党之嫌。

对此,雍正多有不满,说“国家开科取士,原欲得读书明理之人,必期秉公持正,以端风俗、正人心。……今乃往来嘱托,彼此营求,以朝廷取士之途,为植党徇私之薮,败风俗而坏人心,亦何取于科甲出身之人?”雍正还特意举了例子,说前户部尚书赵申乔也算是名臣了,其临终时嘱其子孙,说有门生三人从未谒见,待我百年后,不许其登门来吊!以赵申乔这样的清正大臣尚不能免此陋习,其它可知。

接着,雍正又说,现在有人议论我不重视科甲官员,这种说法不值一驳,“国家首重科目,朕于一长可用之人尚必录用,况科甲出身乎?且乡会中式,文章知遇,师生礼貌之常,朕亦非概行禁绝,但能以党援为戒。”换言之,雍正反对的并非科甲而是朋党。

就事实论,雍正并非不重视官员的出身,但对其中的尺度十分谨慎,其表示:“国家用人,但当论其贤否,不当限以出身。朕即位以来,亦素重待科甲,然立贤无方,不可谓科甲之外遂无人可用,倘自恃科甲而轻忽非科甲之人,尤为不可。自古来名臣良辅,不从科甲出身者甚多,而科甲出身之人,亦屡见有荡检逾闲者。”

雍正曾说,“朕用人原只论才技,从不拘限成例”;又说,“朕从来用人,不悉拘资格,即或阶级悬殊,亦属无妨”;“唯期要缺得人,何论升迁之迟速,则例之合否耶!”当然,雍正也不至于公然挑战那些官员升迁除陟的规则,但在实行中却屡屡加以变通而不受资历、出身与旗汉的区别限制。如其对湖广总督杨宗仁说的,“如遇有为有守贤能之员,即行越格保题,以示奖励。如此则官吏劝而民心悦,地方有不改观者乎?”这是在鼓励越级提拔;七年四月,雍正命京官学士、侍郎以上,外官布政使、按察使以上,每人各密保一人,“将其人可胜督抚之任,或可胜藩臬之任,据实奏明。不必拘定满汉,亦不限定资格,即府县等员,官阶尚远者,果有真知灼见,信其可任封疆大僚,亦准列于荐椟之内。”荐府县为督抚,这当然是一种破格选才。

不拘成例固然是一种创新,破格选才更需要相当的魄力,但成例既然存在必有它的价值,无格可依同样会带来相应的风险。对此,雍正也是深有体会,其表示:“自古知人为难,人心难测,事事时时留心体察,方不被其愚惑。知人不易,用人尤难,若不费一番苦心,公取舍,勤访察,耳目不广,精神不到,莫言知人用人之道也。”

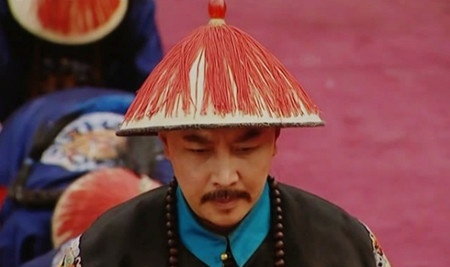

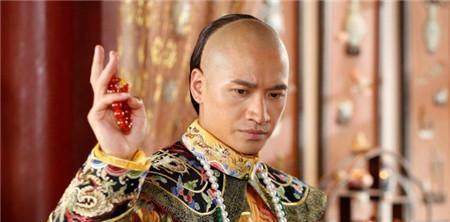

为克服书面选人、看人不准的弊端,雍正对官员的引见尤其重视。一些官员经引见后,雍正通过观察其言谈举止,认为能力有问题的通常改为部用,以继续考察锻炼,如前文提到的陆生楠,即由吴县县令改为工部主事。由此,要想通过雍正的面试关,除了身材长相要过得去外,还要口齿伶俐,思路清晰,应对敏捷,若是引见印象不佳,往往难有重用。

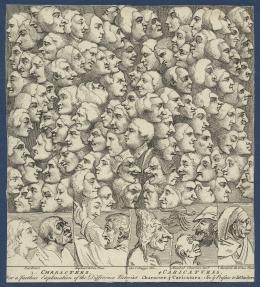

以此而言,雍正的引见颇有些看相的味道,其对官员的印象往往随手批注在引见履历片上,其中有说眼神的,如查嗣庭“兼有狼顾之相”、高邮知州黄廷铨“眼光不定,未必似端人”、清江知县金广培“平常老实人,两只忠臣眼”;有说身材的,如广东广海寨守备杨宽“人去得,汉子,好倭粗身子”、苏松镇标游击林子龙“魁梧,可升用”、一等守备洪其烈“人似鬼头,小伶俐人”。类似记载比比皆是,其中颇多有趣之处。

履历片是重大,除军机处有关人员能看到外,其他人等一概不知。雍正用诸多大白话,将引见官员的观感从长相、秉赋、性格、能力各方面表达出来,这也侧面反映了他对中下级官员任用考核的高度重视。事实上,清朝各帝中在履历片上写朱批的仅康熙、乾隆、嘉庆与雍正四人,而写得最多且最认真的唯雍正一人。

雍正用人,从不求全责备,其曾表示,“人才难得,有才未必有守,有守或短于才,才守兼矣又谤其人素行可议,或其人出身微贱,或其人未曾读书,数者既全又谤其不能约束子弟家人”,诸如此类,“若不弃短录长,则无可用之人矣。”有鉴于此,雍正大胆起用新进,当有朝臣质疑新人“阅历经验不足”时,雍正的回答是:从未听说有“先学养子而后嫁者”,“若具中上才情之人,岂有于一邑事务必得阅历,而后始能措施之理?”

当然,新任州县官绝大部分是“初登仕籍之人”,他们虽然“饱读诗书”,但缺乏行政、司法、理财等相关方面的专业技巧和实践经验也是事实。因此,在面对纷繁复杂的地方具体事务时,这些人多少会有些手足无措或一味地依靠幕友,最终沦为傀儡。为此,雍正下令刊行涵盖了州县官主要工作内容的《钦颁州县事宜》,其中又以钱粮、刑名为主,以帮助新任官员认清职守,尽快上道。

节选自新书《治官手册:雍正和他的大臣们》,山西人民出版社2015年5月出版。

免责声明:以上内容版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。感谢每一位辛勤著写的作者,感谢每一位的分享。

相关资料

- 有价值

- 一般般

- 没价值

24小时热门

推荐阅读

知识互答

关于我们

APP下载

{{item.time}} {{item.replyListShow ? '收起' : '展开'}}评论 {{curReplyId == item.id ? '取消回复' : '回复'}}