圣旨与“钦此”:清代的谕旨中是否无处不钦此

在热播的清宫影视剧中,人们也每每能看到类似的情节:官员或太监在宣读圣旨的最后,必说一句“钦此”,“此”字声调还要尽量挑上去。而跪着接旨的人,不论是面临赏赐,处分,甚或是杀头,定然是叩头,谢恩,起立,接旨。

将近三十年前多国合拍的影片《末代皇帝》里,有这样一个镜头:某官员来到醇亲王府,大声宣读诏书,命溥仪入宫读书,最后以长长的“钦——此——”结尾。

据当时的档案,光绪三十四年十月二十日(1908年11月13日),即光绪帝、慈禧相继辞世前夕,内阁奉上谕,传达慈禧皇太后的懿旨:

醇亲王载沣之子[溥仪],著在宫内教养,并在上书房读书。钦此。

在热播的清宫影视剧中,人们也每每能看到类似的情节:官员或太监在宣读圣旨的最后,必说一句“钦此”,“此”字声调还要尽量挑上去。而跪着接旨的人,不论是面临赏赐,处分,甚或是杀头,定然是叩头,谢恩,起立,接旨。

清代的圣旨,真个是无处不“钦此”吗?

谕旨与“钦此”

“钦此”,据《汉语大词典》的解释:“封建时代诏书结尾的套语”。就是说,“钦此”置于诏书最后,乃诏书的组成部分。上面所引档案似乎就是如此形式。清朝的实际情形怎样呢?

先看最重要的皇帝亲笔书写的谕旨。一种是皇帝直接写在奏折上的,如“知道了”或其他具体内容,但皇帝绝不写“钦此”二字。“朕安。钦此。”之类写法根本不存在。

还有一种另纸专门书写的上谕,称为“朱谕”,有皇帝亲书,还有他人代书的。皇帝朱批和朱谕有许多以“特谕”结尾。如康熙帝五十三年七月初二日(1714年8月1日)的亲笔朱谕:

谕总糟(漕)郎廷极:朕闻淮安、扬州地方甚旱,未知六月十五后可曾得雨否。着速确察,写折奏闻。特谕。

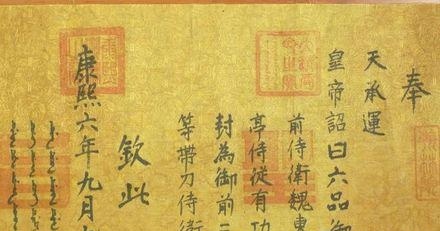

再说皇帝的书面谕旨。最重要的是以皇帝名义所颁布的正式文件,这就是人们通常所说的诏书,其种类很多,有即位的,有关于政务的,有赏封的敕书、诰命,有公布殿试进士名次的大金榜,等等。

它们的起首格式,有的是人们非常熟悉的“奉天承运皇帝诏曰”“奉天承运皇帝制曰”“皇帝敕谕”等。诏书的结尾,有的有固定用词,如最重要的诏书用“布告中外,咸使闻知”。大金榜以“故兹诰示”结尾。各种诰命、敕命,也有各自作结的用语。当然也有不用专门结语的。就笔者所知,还未见以“钦此”作为结尾的。

还有文件上由他人书写,以皇帝名义进行的批示,像题本上的批红“户部知道”“该部议奏”等,也没有“钦此”字样。

非同一般的“钦此”

清史上有一起著名的“伪诏”事件:道光二十九年三月初九日(1849年4月1日),两广总督徐广缙照会英国驻华公使文翰,引用了道光帝的谕旨,以反对英国人进入广州城。

该谕旨是从道光帝写在徐广缙奏折的朱批中截取的(就是下文第一个“钦此”之前的内容):

设诚所以为民,卫民方能保国。民心之所向,即天命之所归。今广东百姓既心齐志定,不愿外国人进城,岂能贴遍贴誊黄,勉加晓谕?中国不能拂百姓以顺夷人,外国亦应察民情而舒商力。更须严禁土匪,勿令乘机滋事,扰我居民。外国商人远涉重洋,总为安居乐业,亦当一体保护,庶几永敦和好,共享太平矣。钦此。另有谕旨。倘该夷顽而莫化,妄起干戈,惟该督抚、将军、提镇等,筹度形势,妥行办理。勉之,勉之。钦此。

学者们下了很大的力气来证明,这道谕旨是伪造的。其实,只要注意到道光帝的朱批中间竟然有“钦此”二字,就可以判定该朱批的真实性大有问题。现在已经知道,朱批与奏折都是伪造的。

齐如山(1877~1962年)是著名的戏曲理论家、作家,他在《清末京报琐谈》一文中,讲到同治光绪年间皇帝多不亲笔写字,只用指甲在奏折上做记号,批本处的官员据此在奏折上书写“知道了钦此”或“另有旨钦此”五个字,等等。这里不讨论其他,仅从将“钦此”二字写进朱批来看,就知道齐如山说错了。现存光绪奏折的朱批中,都不含有“钦此”二字。

但以上两例至少表明,清朝中后期,人们日益将“钦此”与谕旨联系了起来。

“钦此”不见于朱批,但能否说“钦此”绝对不会现身于皇帝亲笔或由他人代书的朱谕中呢?笔者本来认为同朱批一样,朱谕中也是不会有“钦此”二字的。但历史研究,“言有易,言无难。”也就是说只要举出一个反例,上述判断就可以被推翻。

台北故宫博物馆2005年举办过“知道了:朱批奏折展”,出版过一本同名小书,其中收录了一件宣统帝逊位后内务府官员的任命文件:

特派郑孝胥为总理内务府全权大臣。钦此。特派金梁为内务府大臣。钦此。特加派济煦为内务府堂郎中。钦此。

该书认定此文件为溥仪亲书。是否亲书或许还可以讨论,书中所收清朝康熙帝及以后诸帝的朱批、朱谕,也包括另两件溥仪的亲书朱谕,都不含“钦此”二字。

或许人们可以解嘲说,这时的溥仪已不属于“清朝”了。但无论如何,即便是别人所写的代书朱谕,既然确有“钦此”二字的存在,这个极其不寻常的例子,还是要予以解释的。

笔者的看法是,这同样极可能是受到了“钦此”与皇帝谕旨密不可分认识的影响。

“钦此”何以流行?

以上所说的谕旨似乎与“钦此”没有什么关系,为什么人们又常常认为两者密不可分呢?

这主要是因为另外一种书面谕旨的存在,就是大臣将皇帝口头的谕旨转写为书面时,最后要添写“钦此”二字,尽管皇帝口头上绝不会说这两个字。上面所引令溥仪进宫的谕旨就是如此。

这种谕旨有数种表现形式,如内阁奉上谕、军机处奉上谕,等等。清朝时军机大臣等面承皇帝口谕并书写下来,然后寄发外省的大臣,这种文书就是“廷寄”或称“寄信”,信中在谕旨之后必要添加“钦此”二字。

此外,当臣下引述皇帝朱批或是诏书等的时候,引述完毕最后也加“钦此”二字。

以上两种情形,若仅从字面上看,“钦此”好像是谕旨的一部分。实际上,“钦此”的作用相当于今天的“句号”加“后引号”,表示皇帝的吩咐、批示结束。

也正是在这个意义上,影视剧中的情景有一定的合理性:“钦此”过后,大臣接旨。公事至此已毕,然后分宾主落座,称兄道弟,再寒暄客套一番。

必须指出的是,如前所说,正式的诏书内容本身是没有“钦此”二字的。人们通常所说的宣统三年十二月二十五日(1912年2月12日)“清帝退位诏书”,其实是宣统帝奉隆裕皇太后的懿旨,其中有“钦此”字样,该谕旨绝不是郑重发出且“布告中外,咸使闻知”(这些重要的诏书肯定使用此类格式)的正式诏书,因此称它为“退位诏书”是不对的。

不难看出,《汉语大词典》对于“钦此”的释义并不准确,严格说来是错误的。

如果进一步追问:既然不是皇帝的说话内容,又为何写到纸面时要加“钦此”二字呢?这样做的原因之一,就是要保证皇帝谕旨的唯一性与权威性,没有“钦此”结尾的话,如果有人继续添写内容、篡改谕旨可如何是好?!而正式的诏书,有的虽没有“钦此”作结尾,但要在原件上动些手脚,几乎是不可能的事。

雍正中期以后,对于大臣的奏折及其朱批,要另行抄录一份,称为“录副奏折”,抄录人员在抄录的朱批之后再加上“钦此”二字,从形式上看,就变成了:“奉朱批:知道了。钦此。”这样做与以上所说乃同一道理。

顺便说一下,人们将皇帝的书面及口头各种谕旨统称为圣旨,这没有问题,但影视剧所表现的外写有“圣旨”二字,内中有谕旨内容的正式诏书,在清朝是不存在的。

免责声明:以上内容版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。感谢每一位辛勤著写的作者,感谢每一位的分享。

相关资料

- 有价值

- 一般般

- 没价值

24小时热门

推荐阅读

知识互答

关于我们

APP下载

{{item.time}} {{item.replyListShow ? '收起' : '展开'}}评论 {{curReplyId == item.id ? '取消回复' : '回复'}}