涨知识:从乾隆御玺看御玺的历史和文化内涵

御玺,可以说是文物中最为特殊的一类。只有它可以理直气壮地说是皇帝亲自使用过的。因此在它所呈现的历史事件面前,材质、艺术性这些平日衡量文物价值的关键因素已退居次位。

太上皇与“太上皇玺”

乾隆六十年,九月初三,85岁的乾隆皇帝召集皇子皇孙、王公大臣,宣布立皇十五子嘉亲王顒琰为皇太子,以明年为嗣皇帝嘉庆元年,届期归政。

第二年新正,乾隆亲自举行授受大典,并下诏:“……皇太子于丙辰正月上日即皇位。朕亲御太和殿,躬授宝玺,可称朕为太上皇。”

就在宣布传位顒琰的同时,乾隆也为即将来到的太上皇生活进行积极准备,九月二十八日他又传下谕旨:“朕归政后,应用喜字第一号玉宝,刻太上皇之宝,即将御制《十全老人之宝说》篆刻作为太上皇帝册,用彰熙朝盛瑞。”

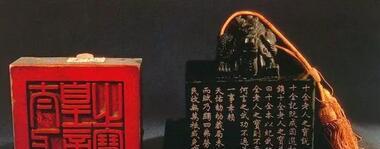

乾隆御宝“太上皇帝之宝”

用喜字第一号玉宝刻制的这方“太上皇帝之宝”22.5厘米见方,为清代最大的皇帝御宝,现藏于北京故宫博物院。

所谓“太上”者,无上也,为极尊之称。“皇”者,得大于帝也,也就是说:太上皇是德高于皇帝的至高无上之人。

在中国历史上,“太上皇”最早出现在秦代。据司马迁《史记》记载,秦始皇统一六国自称始皇帝后追封他的父亲秦庄襄王为太上皇,这也是唯一的死后被追尊为太上皇的例子。

“太上皇帝之宝”

事实上,太上皇并不是中国传统政治中所固有的制度,所以他的出现通常伴随着重大的历史事件。历史上的太上皇们因授受之际的情况不同而境遇各异,但多数是受形式所迫勉强让位。

通观中国历史,名副其实既有尊位又有权势的太上皇,恐非清代的乾隆皇帝莫属。对于乾隆而言,传位于嘉庆让自己成为太上皇帝,是他自己主动完成的行为,这也就成为他人生中的一个重要时刻。

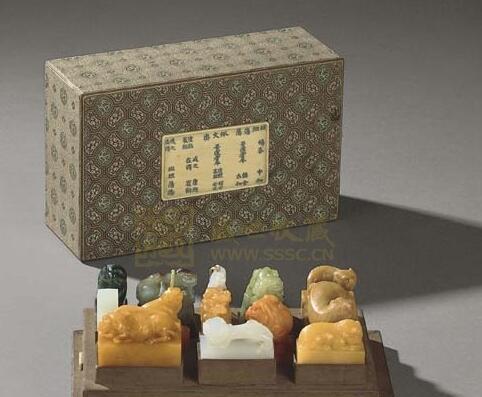

据北京故宫所藏的《乾隆宝薮》(乾隆御玺印谱)一书记载,在乾隆皇帝授意下,此后内府工匠用不同材质制作了大小各异的太上皇帝御宝20余方。

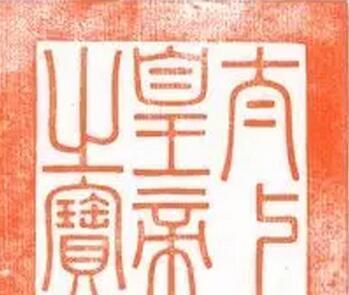

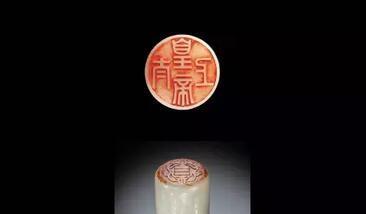

其中有一方“太上皇玺”倒是极具特色,这方玺使用温润纯净的白玉刻制,整体呈圆柱状,上部做出土红色沁,显得古朴凝重。这是乾隆“太上皇玺”中唯一枚圆形印面的。

“太上皇玺”

此玺“太上皇玺”印面以篆体阳雕“太上皇帝”四字,看得出,“太上皇帝”四字是有意识的被刻制成“十”字形的布局。

这种布局始自于他的“信天主人”玺,此后每遇重大事件,往往仿此而作一、二方,如“古稀天子”、“五福五代”、“天恩八旬”等,从而形成了一个系列。此方“太上皇帝”圆玺便是此系列中的最后一方。

在这枚圆玺的玺壁上,通体阴刻《自题太上皇帝之宝》御制诗,诗云:“由古来云太上皇,徽称懿号谓非当。即斯六袟庆犹幸,加以双文愧莫逞。自问生平奚立德,永言绳继祝丕昌。窗明几净西铭读,恰合随时爱景光。”

这是乾隆成为太上皇一个月后,专门为刚制作好的“太上皇帝”玺而作的,尤其是诗的最后两句,表露出此时乾隆帝的所思所想。

在窗明几净的书房内,展卷研读宋代大儒家张载的哲学著作《西铭》,发万物一体之微,体乾坤大道之义,默会前贤,忘记忧愁,这恐怕也是乾隆帝理想中太上皇生活。

而在此诗的自注中,乾隆也特别提到他成为太上皇后,摒弃了例行的加上尊号的繁文缛节,只是“命篆太上皇帝之宝”作为自己这一重要人生转折的纪念。

作为乾隆帝太上皇时期的重要宝玺之一,此方圆玺经常钤印于内府收藏的书画之上,如北京故宫博物院收藏的唐代韩滉的《五牛图》、晋代王献之的《中秋帖》,台北故宫博物院收藏的明代唐寅的《品茶图》轴等都钤印有此玺。

另外,在一些宫藏古器物之上也能见到,如台北故宫博物院所藏新石器时代至夏代的玉圭上。

2007年,这方“太上皇帝”圆玺出现在苏富比拍卖会上,并以4625万港元的高价,被一位中国买家拍得。这个价格在当年创下了中国御玺单枚拍卖的世界最高纪录。

历朝宝玺制度

玺者,印也,是皇帝的印章,只有皇帝的印才能称为玺,或宝玺。皇帝的印章也有公章、私章之分,宝玺属于公章,凡是皇帝代表国家发布各种诏书及文告时,皆钤盖宝玺。

中国的“宝玺”始自秦始皇嬴政。据文献记载,秦设立制度:皇帝印独称玺,设六玺,皆方寸,印文用小篆、以纽、绶排定等级。之后“百代皆行秦政事”,此后历朝历代,或是传承或是重刻,直至清亡都是如此。

秦始皇创立的宝玺制度被汉高祖刘邦全部继承下来,形成了后来所谓的“秦汉八玺制”,这一制度也贯穿了整个魏、晋、南北朝和隋,他们不仅继承了秦汉的八玺制,而且连规格、名称、纽式、文字都基本不差。

到唐朝武则天称帝时,则独出心裁地增加了一方“皇天景命有德者昌”神玺,而将八玺制改为九玺制,同时又将“玺”改为“宝”,从此以后各朝都称之为“宝”。

北宋时增至十二宝,南宋则是十七宝,明朝猛增至二十四宝,清朝除交泰殿二十五宝日常使用外,还供奉着“盛京十宝”。

宝玺在数量上随着朝代的更替不断增多,体积也不断加大。秦汉时,方一寸二到四寸不等;唐朝,方二寸到四寸不等;到明、清时则增加到方二寸九到五寸九不等。

较大者有宋朝“宝命宝”,印面竟有九寸见方,而明朝建文帝的“凝命神宝”印面达到一尺六寸九分见方,可谓是硕大无比。数量及体积的变化,可以看出皇权在封建体制发展过程中不断细化。

另外,历代宝玺的材质都是以玉料为主,且多是和田玉,仅有几方是金质和檀木。这与中国人自古以来将玉比“信”的思想有着直接关系。

纽式则清一色的为龙纽,只是龙的形态按朝代各有不同,从秦汉的螭兽(小龙)纽,到以后的螭虎纽,而螭龙纽的叫法是唐太宗因避祖父李虎讳而改称,宋朝以后则干脆称做龙纽了。

丢失的宝藏

其实在乾隆以前,御宝一般没有规定确切的数目。乾隆初年,可称为国家御宝之印玺已达二十九种三十九方之多,且因有关文献的记载失实,用途不明,认识错误甚多,造成混乱状况。

针对这种情况,乾隆十一年(1746年),乾隆皇帝对前代皇帝御宝重新考证排次,将其总数定为二十五方,并详细规定了各自的使用范围。被重新排定后的二十五宝各有所用,集合在一起,代表了皇帝行使国家最高权力的各个方面,它们被存放在故宫内的交泰殿内,而对于带有前任明显个人特征和风格的御玺则会被收存起来存放在景山的寿皇殿。

由于交泰殿位于故宫之内,因此免遭洗劫,而寿皇殿则没有那么幸运。

2001年9月法国巴黎宝蓝-福尔拍卖公司(Poulain & Le Fur)举行的一场中国艺术品拍卖,拍品中包括一套《清康熙佩文斋御用十二组玺》。其中刻于康熙六十年的“戒之在得”印,更具有特殊意义。据《秘殿珠林》卷一《圣祖仁皇帝书心经册》著录和乾隆《高宗御制文二集》卷十三记载,康熙五十九年十二月二十五日,命大臣采择经语刻小玺。备六十年时用,康熙六十年五月刻成后,康熙即随身携带,驻避暑山庄时,乾隆亦以此小玺受恩,以后乾隆顺利继位,当与此有关。可见此印虽小,作用却非寻常。

2002年北京华辰拍卖推出清康熙寿山石夔龙钮御宝“戒之在得”和“七旬清健”两方印章。这对印章是清代康熙帝晚年的御用印。这两方印文在北京故宫博物院收藏的《康熙宝薮》中均有著录,亦是清朝末年流失海外的重要帝王御玺。

2004年4月25日香港苏富比从海外征集到一枚乾隆皇帝的御用印玺,圆雕异兽钮,阴文篆书“契理在寸心”五字。印文“契理在寸心”源于皇帝本人的御制诗文:“盘古实有三,中盘为最幽。我曾坐松下,几度沿溪流。契理在寸心,旷观足千秋。长哮万壑空,彷佛晤田畴。”将其中的“契理在寸心”一句单独摘出刻成宝玺,自我炫耀自我陶醉的意味十分明显。

免责声明:以上内容版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。感谢每一位辛勤著写的作者,感谢每一位的分享。

相关资料

- 有价值

- 一般般

- 没价值

24小时热门

推荐阅读

关于我们

APP下载

{{item.time}} {{item.replyListShow ? '收起' : '展开'}}评论 {{curReplyId == item.id ? '取消回复' : '回复'}}