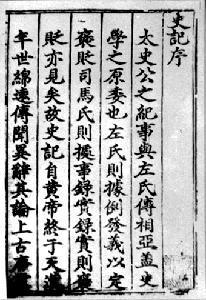

御史

沿革

先秦时期,天子、诸侯、大夫、邑宰皆置,是负责记录的史官、书记、秘书官。

君主置御史,见司马迁《史记·滑稽列传》:“执法在傍,御史在后。”大夫置御史,见《史记·孟尝君列传》:“孟尝君侍客坐语,而屏风后常有侍史,主记君所与客语,问亲戚居处”。邑宰置御史,见《战国策·韩策三》:“安邑之御史死章”。

自秦朝开始,御史专门为监察性质的官职,一直延续到清朝。《汉书·百官公卿表》:“监御史,秦官,掌监郡,汉省。”汉朝御史统归御史台领导,按职掌分为侍御史和治书侍御史。东汉末改刺史为州牧之前,汉朝的刺史也是监察官,也是御史的一种。

三国时,曹魏于殿中省置殿中侍御史,掌记录朝廷动静,纠弹百官朝仪。

西晋,御史名目很多,开后代专门职务御史的先河,有督运御史、符节御史、检校御史等。

隋唐改检校御史为监察御史,与殿中、治书两侍御史并立。

明清两朝专设监察御史,隶都察院,另有派遣监察御史巡察地方者,明称巡按、清称巡按御史,明又有御史巡行京城之制,称巡城御史,又有监察御史督察漕运,称巡漕御史等等。

1931年,民国政府设立监察院。

功能

始因于古代时常为集权制度:例如:知县为:县长、县警局长、县军团、县法官、军、公、教、政、警、宪、检、调,众多职权于一身,故而须有监督之员吏,以正视听。

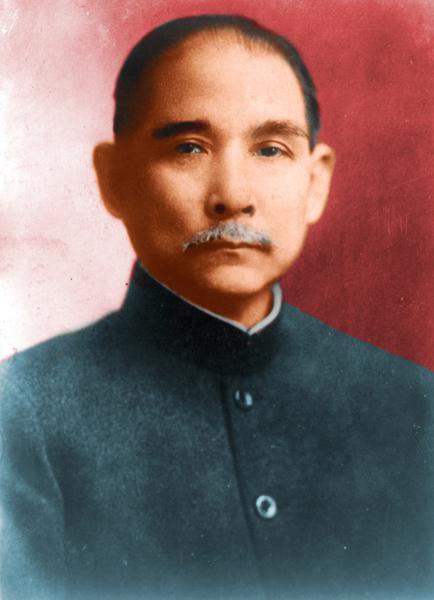

不少学者如钱穆、孙中山认为御史制度是中国古代运作良好的监察机关,但近代学人何炳棣却认为,御史的功能无疑是被夸大了,御史制度大部分的只是沦落成文人官员之间彼此攻讦的工具。《三垣笔记》卷中说:“杨给谏枝起与吴铨曹昌时,儿女戚也。昌时纳仁和令吴培昌多金,以雁行呼,谋引至黄门。而枝起怒其贿不及己,遂唆宁侍御承勋纠之,即枝起所草疏也。昌时闻而大恨。知陈中书龙正与枝起交故,亦百计相倾,以闱事牵致龙正坐谪。时枝起与廖给谏国遴、曹侍御溶等,皆以考选一事干周辅延儒不遂,怒欲反戈延儒,事寻泄。此孙侍御凤毛纠疏所自来也。闻泄国遴等谋于延儒者,乃马给谏嘉植;而泄枝起言于昌时者,乃侍御殿臣。一时贪横变诈气习,殊可想见。”

李鸿章曾对孙纲叹曰:“言官制度,最足坏事,故前明之亡,即亡于言官。此辈皆少年新进,毫不更事,亦不考究事实得失、国家利害,但随便寻个题目,信口开河,畅发一篇议论,借此以出露头角,而国家大事,已为之阻挠不少。”

然而吕思勉却认为:“行政官宜用资格较深的人,监察官宜用资格较浅的人。因为行政有时候要有相当的手腕,而且也要有相当技术,这是要有经验然后才能够有的,所以要用资格深的人。至于监察官,则重在破除情面。要锋锐,不要稳重。要有些初出茅庐的呆气,不要阅历深而世故熟。要他抱有高远的理想,看得世事不入眼,不要他看惯了以为无足为怪。要他到处没有认得的人,可以一意孤行,不 要交际多了,处处觉得为难。”

明代第一清官海瑞就常被御史弹劾,嘉靖四十年(1561年)巡盐御史袁淳弹劾海瑞“倨傲弗恭,不安分守”,海瑞升任浙江省嘉兴府通判,反而平调江西省兴国县当知县;隆庆四年(1570年)吏科给事中戴凤翔弹劾海瑞“庇护刁民,鱼肉乡绅,沽名乱政”,并罢其官,闲居家乡十余年;万历十四年(1586年)四月,御史房寰弹劾海瑞:“谓其莅官无一善状,唯务诈诞以夸人,一言一动无不为士论所嗤笑。妄引剥皮实草之刑,启皇上好杀之心。”因其海瑞不喜于巴结奉承。

免责声明:以上内容版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。感谢每一位辛勤著写的作者,感谢每一位的分享。

相关资料

- 有价值

- 一般般

- 没价值

24小时热门

推荐阅读

关于我们

APP下载

{{item.time}} {{item.replyListShow ? '收起' : '展开'}}评论 {{curReplyId == item.id ? '取消回复' : '回复'}}