鸭嘴龙科

特征

埃德蒙顿龙的颅骨

鸭嘴龙科因它们头部类似现代鸭子的头而著名。有些物种(如著名的大鸭龙)的头颅前部呈平坦、宽广状的喙状嘴,适合撕下亚洲、欧洲、北美洲等地森林的树叶与树枝。嘴部后方的数百个牙齿适合压碎吞下的食物。这形成一个假设,这些牙齿是鸭嘴龙科在白垩纪繁盛的重要因素;相较之下,蜥脚类仍需要胃石来协助磨碎食物。

在2009年,古生物学家Mark Purnell研究鸭嘴龙类的咀嚼方式与食性,他们以埃德蒙顿龙作为研究对象,分析数百颗牙齿的磨损痕迹。他们发现鸭嘴龙类具有相当独特的咀嚼方式,不同于现今的任何草食性动物。现代哺乳动物的咀嚼方式,主要依靠灵活的下颌关节;鸭嘴龙类的上颌、颅骨之间,则有铰链式关节。当鸭嘴龙类进行咀嚼时,上颌会往两侧撑开,而下颌则会相对地与下颌咬合。

发现

已废止属糙齿龙的古老绘画

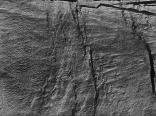

埃德蒙顿龙的皮肤压痕

鸭嘴龙科恐龙是北美洲第一个确认的恐龙科;在1855-1856年,当挖掘它们的牙齿化石时,也发现了第一个鸭嘴龙科足迹化石。约瑟夫·莱迪(Joseph Leidy)检查这些牙齿,并建立了糙齿龙(Trachodon)、强龙等属,其他属还有伤齿龙、恐齿龙、古蜴甲龙。其中一种被命名为奇异糙齿龙(Trachodon mirabilis)。现在这些糙齿龙牙齿似乎应是很多角足亚目恐龙牙齿的混合物。在1858年,这些牙齿被莱迪命名为佛克鸭嘴龙(Hadrosaurus foulkii),以化石收藏家威廉·帕克·佛克(William Parker Foulke)为名。更多的牙齿被发现,形成更多的属(包含现在被淘汰的)。

在1883年,爱德华·德林克·科普(Edward Drinker Cope)挖掘到第二个鸭嘴龙类骨骸,并命名为Diclonius mirabilis,但科普喜欢称它为奇异糙齿龙。但糙齿龙与其他化石不多的属,使用越来越广泛,当科普的Diclonius mirabilis架设于美国自然历史博物馆时,该骨骸标明为奇异糙齿龙。鸭嘴龙类恐龙被命名为糙齿龙科(Trachodontidae)。

在1908年,化石收集者查尔斯·斯腾伯格(Charles Hazelius Sternberg)与他的三个儿子,在怀俄明州康弗斯县发现了一个保存良好的鸭嘴龙科标本(Edmontosaurus annectens),该标本被称为“糙齿龙木乃伊”(Trachodon mummy)。这个标本被几乎完整的保存下来,上附有一些肌肉;由亨利·费尔费尔德·奥斯本(Henry Fairfield Osborn)在1912年研究。由于斯腾伯格属于科普的团队,他也一直在帮忙科普寻找化石,科普与奥塞内尔·查利斯·马什(Othniel Charles Marsh)竞争者命名新的物种,这个鸭嘴龙科化石被视为科普在化石战争中的一项胜利。

一个保存良好的埃德蒙顿龙标本

劳伦斯·赖博(Lawrence Lambe)在1917年建立埃德蒙顿龙属,以命名在亚伯达省的埃德蒙顿组下层(现在的马蹄峡谷组)发现的化石。鸭嘴龙科的系统呈混乱状态,直到1942年理查·史旺·鲁尔( Richard Swann Lull)与尼尔达·莱特(Nelda Wright)提出鸭龙属,将数个疑名归类于鸭龙。科普在美国自然历史博物馆的架设化石改名为科氏鸭龙(Anatosaurus copei)。但是在1975年,鸭龙被移动到埃德蒙顿龙里,因为鸭龙太类似帝王埃德蒙顿龙(E. regalis),帝王埃德蒙顿龙是埃德蒙顿龙的模式种;因埃德蒙顿龙较早命名,所以具有优先权。而原始的标本可能是只年轻的埃德蒙顿龙。而鸭龙中的一种因为跟埃德蒙顿龙有明显区别,所以成立独立的大鸭龙属。所以在1990年,美国自然历史博物馆中的架设标本被重新标名为科氏大鸭龙(Anatotitan copei)。

有些古生物学家在古新世岩层中发现了一个鸭嘴龙科的腿骨,但这可能重新修订为来自白垩纪岩层。

在1999年,北达科塔州的海尔河组出土了一个极为完整的恐龙木乃伊化石,目前被昵名为“达科他”。这个鸭嘴龙类化石的保存状态良好,使科学家们可以估算它们的肌肉,并发现它们比过去所认知的还要健壮,可能可逃离掠食动物(例如暴龙)的追赶。与其他的恐龙化石不同,这个木乃伊化的化石具有完整的皮肤(并非皮肤痕迹)、韧带、肌腱,可能还有内部器官。这个研究是借由全世界最大型电脑断层扫描机所完成,该机器由波音公司所持有。这个机器常被用来检查航天飞机引擎与其他大型物体的裂缝。研究人员希望借由这机器,来了解这个化石的内部化石化状况。他们发现每节脊椎骨之间都有约1公分的间隔,显示这些骨头之间可能有盘状物或其他物质,可使脊椎更为灵活,并意味者它们实际上比博物馆所展示的标本还要长。

分类与分类学

系统发生学

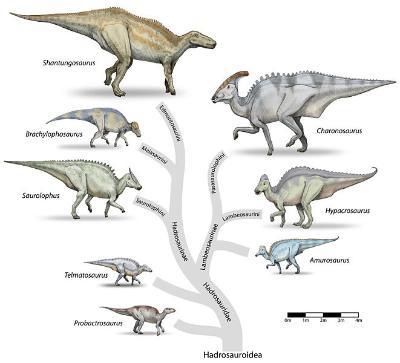

鴨嘴龍超科(Hadrosauroidea)的分類樹。每個族的代表屬按比例繪製。左排是鴨嘴龍亞科,由上而下依序為:山東龍、短冠龍、櫛龍、沼澤龍、原巴克龍;右排是賴氏龍亞科,由上而下依序為:卡戎龍、亞冠龍、阿穆爾龍。

在1869年,爱德华·德林克·科普(Edward Drinker Cope)建立了鸭嘴龙科。自从被命名以来,鸭嘴龙科主要被区分为具有冠饰的赖氏龙亚科,以及缺乏冠饰的鸭嘴龙亚科。亲缘分支分类法研究有助于分析鸭嘴龙科的彼此关系,导致数个族的产生,以用来提及每个类群。网络上常提及的鸭嘴龙科各族,到目前为止还没正式地定义,或用在科学文献上。在《The Dinosauria》第一版的非正式名称里,几个族曾被简略地提过,但没有名称。在这本90年代的参考资料里,格里芬龙类包括盐海龙、格里芬龙、鸭嘴龙、克里托龙;短冠龙类包括短冠龙、慈母龙;栉龙类包括冠长鼻龙、原栉龙、栉龙;埃德蒙顿龙类包括大鸭龙、埃德蒙顿龙、以及山东龙。

赖氏龙亚科也被非正式地分成副栉龙族(副栉龙)以及冠龙族(冠龙、亚冠龙、赖氏龙)。在Evans与Reisz两人于2007年的大冠赖氏龙重新叙述中,曾正式地提及副栉龙族与冠龙族。冠龙族被定义为:亲缘关系接近于冠龙,而离沃克氏副栉龙较远的所有物种;而副栉龙族的定义为:亲缘关系接近于沃克氏副栉龙,而离冠龙较远的所有物种。在这份研究中,副栉龙族包含卡戎龙与副栉龙,冠龙族则包含:冠龙、亚冠龙、赖氏龙、日本龙、扇冠大天鹅龙等物种。青岛龙与似凹齿龙则另成一个支系,可能还有匙龙。

以下系统发生学列表,列出了目前被归类于鸭嘴龙科与其两亚科的所有物种。鸭嘴龙科是有效的科,但却不在2004年杰克·霍纳的书籍《The Dinosauria》中的演化树现。在2007年对于大冠赖氏龙的重新叙述中,鸭嘴龙科的物种达到最多。

鸭嘴龙科 Hadrosauridae

鸭嘴龙科演化树

在1997年,凯瑟琳·福斯特(Catherine Forster)在一个概述中首次将鸭嘴龙科定义为一个演化支,只包含鸭嘴龙亚科与赖氏龙亚科,以及它们的最近共同祖先。在1998年,保罗·塞里诺(Paul Sereno)将鸭嘴龙科演化支定义为:包含栉龙(属于鸭嘴龙亚科)与副栉龙(属于赖氏龙亚科)在内的最小演化支,并在后来的版本中加入鸭嘴龙;鸭嘴龙是本科的模式属,国际动物命名法委员会一定会将它列入本科,但该属状况为疑名。在某些研究,塞里诺的定义会将少数著名鸭嘴龙类排除于本科外,例如沼泽龙与巴克龙,霍纳等人在2004年将沼泽龙列入鸭嘴龙科中。

以下演化树是根据杰克·霍纳、大卫·威显穆沛(David B. Weishampel)、凯瑟琳·福斯特等人所者的《The Dinosauria》一书第二版:

鸭嘴龙亚科演化树

由于鸭嘴龙科的演化关系较少被研究,因此常出现不同版本的演化关系研究。在2007年,Terry A. Gates与Scott D. Sampson在命名纪念区格里芬龙(G. monumentensis)时,提出另一板本的鸭嘴龙亚科演化树:

赖氏龙亚科演化树

以下演化树是根据Evans与Reisz在2007年对于大冠赖氏龙的重新叙述:

古生物学

食性

埃德蒙顿龙的头颅骨

在2009年,古生物学家Vincent Williams、保罗·巴雷特(Paul Barrett)、Mark Purnell研究鸭嘴龙类的咀嚼方式与食性,他们以埃德蒙顿龙作为研究对象,分析数百颗牙齿的磨损痕迹。他们发现鸭嘴龙类可能以低矮植被为食,而非较高的植被。他们建立出鸭嘴龙类的咀嚼模式,并推测这群动物主要以树叶为食,而不是较坚硬的树枝、茎。在2008年,科罗拉多大学博尔德分校的学生Justin S. Tweet研究一个短冠龙的标本时,在胃部区域发现一团细微树叶碎片。Justin S. Tweet研究过这团细微树叶碎片后,认为这个动物是以较高植被为食,而非低矮的植被。对此,Mark Purnell表示胃部的食团不能准确地代表该动物的日常主食。

根据某些白垩纪晚期鸭嘴龙类的粪化石,显示它们有时以腐烂的树木为食。树木并非高营养的食物,但分解的树木带有真菌、以生物碎屑为食的无脊椎动物,却是高营养价值的食物。

大众文化

在电视系列剧《星舰奇航记:重返地球》(Star Trek: Voyager)的一集,航海家号的组员接触一个名为沃斯人(Voth)的种族,其祖先是鸭嘴龙类,在恐龙灭亡前离开地球。

免责声明:以上内容版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。感谢每一位辛勤著写的作者,感谢每一位的分享。

相关资料

- 有价值

- 一般般

- 没价值

24小时热门

推荐阅读

关于我们

APP下载

{{item.time}} {{item.replyListShow ? '收起' : '展开'}}评论 {{curReplyId == item.id ? '取消回复' : '回复'}}