神武门

历史

神武门位于紫禁城北城墙正中,坐南朝北,是紫禁城北门。神武门建成于明朝永乐十八年(1420年),本称玄武门,以中国古代四方神中的北方神玄武为名。清朝康熙年间,避康熙帝玄烨讳而改名神武门。

2006年的神武门及门外的筒子河。河岸上是东围房。

神武门是宫入的重要门禁,皇后祭先蚕,清朝选秀女,迎妃嫔入宫等活动,都走神武门。其中,帝后走神武门的中央正门,官吏、妃嫔、侍卫、太监、工匠等走神武门的两侧门洞。1924年,逊帝溥仪被逐出宫,经神武门离开。

2013年的神武门夜景

旧时,神武门的门楼内设有钟、鼓,和北京钟鼓楼相应。神武门内的钟、鼓由銮仪卫管理,钦天监指示更点,每天由博士一员轮值。每天黄昏之后鸣钟108响,钟后敲鼓起更。其后每更鸣钟击鼓,启明时鸣钟报晓。皇帝居住在宫中时,不鸣钟。

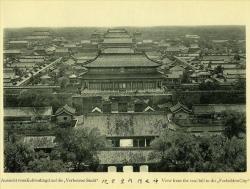

1900年至1903年间,从景山上眺望神武门内皇宫院,可见神武门北侧的北上门(现已拆除),以及景山门(位于图中最下方)

建筑

2011年,从景山上眺望神武门内皇宫院,可见神武门外的两座值房、两座围房,以及景山门(位于图中偏下方)

神武门总高31米,平面呈矩形。基部是汉白玉须弥座,城台辟有门洞3券,城台上面是城楼。城楼建在汉白玉基座上,面阔5间,进深1间,四周设有围廊,用汉白玉栏杆环绕。城楼前后檐的明间及左、右次间开门,安装有菱花隔扇门。东西两山设有双扇板门,通往城墙以及左、右马道。四面门前分别出有踏跺。城楼是重檐庑殿顶,上层是单翘重昂七踩斗栱,下层是单翘单昂五踩斗栱,梁枋之间饰有墨线大点金旋子彩画,城楼顶覆盖黄色琉璃瓦。上檐悬挂有蓝底鎏金铜字满汉文合璧“神武门”华带匾。城楼内顶部是金莲水草天花,地面用金砖铺墁。

神武门内,有东西走向的一条长街,称为“北横街”。北横街东、西分别到紫禁城东、西城墙脚下。北横街与紫禁城北城墙之间,有东长房、西长房,分别位于神武门内的东、西两侧。旧时,东长房、西长房均属于杂房,东长房可能曾经被用作库房、厨房等。2009年8月,经过装修改造的东长房被辟为东长房观众服务区。 故宫博物院院长办公室,位于神武门内以西,没有门牌。

神武门外,有神武门广场,广场南为神武门,向北至景山前街,通往景山公园,筒子河从广场下的涵洞流过。旧时,广场北部有北上门,北上门东、西两侧各有连房,它们均位于筒子河北岸、景山前街南侧。1956年,北上门及东、西连房拆除。2003年,神武门广场不再作为停车场使用,同时神武门不再作为机动车辆通道。机动车辆要从东华门、西华门出入故宫。此举是故宫博物院为恢复神武门广场的历史原貌而进行的改革措施。

神武门外,东、西各有一座值房,面朝神武门广场。此外,在东值房以东、西值房以西,沿着筒子河南岸,还各有连房。这两座连房原来是清朝紫禁城围房的一部分。明朝时,紫禁城外有红铺,作为紫禁城周围的守卫值房,明朝初年有红铺二十八座,传铃二十八个;后来红铺增至四十座,传铃增至四十一个。清朝仍以紫禁城为皇宫。《康熙会典》记载:“紫禁城,起午门,历东华、西华、神武三门。南北各二百三十六丈二尺。东西各三百二丈九尺五寸。城高三丈。垛口四尺五寸五分。基厚二丈五尺。顶收二丈一尺二寸五分。城外周围,设看守红铺十六座,每座三间。”可见当时紫禁城外的红铺数量比明朝大减,降低到“十六座”。紫禁城外的红铺改建成围房的时间尚缺乏明确记载。雍正五年(1727年)刊行的《大清会典》仍记载有红铺,但雍正十一年(1733年)刊行的《畿辅通志》对紫禁城的记载虽照录《雍正会典》原文,唯去掉红铺的记载。乾隆十五年(1750年)绘制的《京城全图》已有围房。乾隆朝编纂的《国朝宫史》记载,紫禁城“墙外东、西、北三面守卫围房七百三十二间。”但并不是所有围房都供守卫使用。例如《钦定日下旧闻考·卷七十一》记载,“神武门外迤东连房七十有九楹,收贮车辆。”

外部链接

参见

北京故宫

景山

免责声明:以上内容版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。感谢每一位辛勤著写的作者,感谢每一位的分享。

相关资料

- 有价值

- 一般般

- 没价值

24小时热门

推荐阅读

关于我们

APP下载

{{item.time}} {{item.replyListShow ? '收起' : '展开'}}评论 {{curReplyId == item.id ? '取消回复' : '回复'}}