续修宗谱培根育本,凝心聚力与时俱进

续修宗谱培根育本,凝心聚力与时俱进;

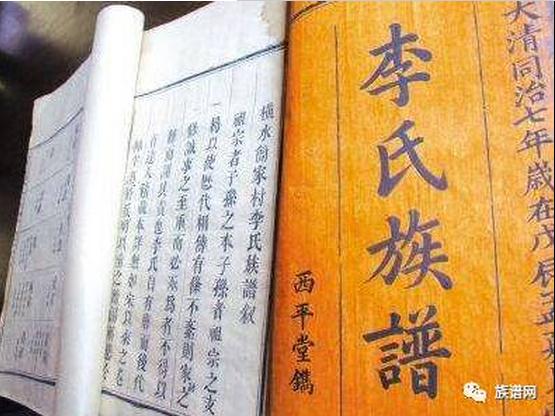

家谱(或称族谱)是一种以表谱形式,记载一个以血缘关系为主体的家族世系繁衍和重要人物事迹的特殊图书体裁。

家谱是中国特有的文化遗产,是中华民族的三大文献(国史,地志,族谱)之一,属珍贵的人文资料,对于历史学、民俗学、人口学、社会学和经济学的深入研究,均有其不可替代的独特功能。

家谱的起源

关于家谱的起源,目前学术界众说纷纭,但是从出土的甲骨文、金文、碑文等中国早期文字,及史类文献对家谱起源的考证,家谱的起源至少可以追溯到先秦时代。周代已有史官修谱制度并撰有《世本·帝系篇》。尽管先秦《世本》早已亡佚,今本《世本》乃清人所辑,但从辑有的篇目可见,《世本》汇集了中国自黄帝到春秋各代天子、诸侯、卿大夫的世族谱系,是一部对前代和当代各血缘集团系谱进行综合、总结的全国性的总谱。

家谱的形式

家谱的形式有多种。在文字家谱出现之前就有口授家谱和结绳家谱。后来,人们有的用图表裱制垂挂于中堂的,也有的装订成册供家人翻阅的。历史上,官宦人家一般都是采用装订成册的家谱。而平民百姓、经商士绅、豪门则多为悬挂供后人供奉的图表式家谱。现代家谱的形式更多,有的用竖版老式(特点:寄托怀旧),有的用横版新式(特点:图文并茂),有的用电子版式(特点:携带、查阅方便)。

家谱的内容和作用

上古时期的家谱,仅为君王诸侯和贵族所独有,家谱的作用仅为血统的证明,是为袭爵和继承财产服务的,其内容也比较单一,仅为世系的说明。

魏晋以后,选官、婚姻以至社会交往都要看门第,这样一来,家谱在政治生活、经济生活和社会生活中的作用就大大增强,家谱的内容也比以往有所增加。

到了宋代,官方修谱的传统禁例被打破,民间编撰家谱的风气更加兴盛,这时的家谱在政治生活中基本上不再发挥作用,其作用转移到尊祖、敬宗、睦族上。家谱经常被反复修撰,每次修谱,也就成了同姓同族人之间的大事。

到了明清两代,家谱修撰的结构已基本定型,流传到现在的家谱也极为丰富。

家谱的内容主要包括三部分:第一部分是世系图,既某人的世系所承,属于何代、其父何人;第二部分是家谱正文,是按世系图中所列各人的先后次序编定的,分别介绍各人的字号、父讳、行次、时代、职官、封爵、享年、卒日、谥号、姻配等。这些介绍性的文字,长者50余字,短者仅二三字,实际是人物小传;第三部分为附录。

有些家谱,在立谱时,便确定了家族世系命名的辈份序列,而且事先标定字号,辈份清楚,乡间名之为“排辈”,实则是排资论辈的意思。由于历史上形成的重男轻女思想,男子在起“大名”时,必须以预定的某字作为名字的一部分。这个字要放在全名三字的中间或最末,各个辈数层次不一定完全一样,但有着约定俗成的规矩。

为了便于各位宗亲读谱,特编撰如下有关家谱的常识问答题,附录于后,供大家阅读,以求增进其谱牒知识和宗族历史的了解。

1、什么是家谱?它还有哪些其它名称?

答:家谱,亦称族谱、宗谱、家乘、谱牒、通谱、统谱、世谱、支谱、房谱等,现在一般统称家谱或族谱。家谱是系统记述某一同宗共祖的血缘集团世系人物或兼及其他方面情况的历史图籍。而姓氏是“某一同宗共祖血缘集团”的标识符号,因此,家谱、族谱也可以表述为记录某一姓氏家族成员间的血缘关系的图册。在没有文字的时候,血缘关系靠一代一代的口耳传授,储存在人们的记忆中。时间长了,记忆难免有差错。当文字产生后,人们就把这种血缘记录下来,这就是谱牒,是家谱、族谱的雏形。

2、中国人修家谱始于何时?

答:现今可以知道的最早的中国人家谱雏形,是殷商时期留下的一片牛肩甲骨,现保存在大英博物馆,乃武丁时期所刻,是某一王室之外的显贵家族之记录。另外,商周两代,还有刻录在青铜器上的金文家谱。但司马迁说的《谱牒》《牒记》,出自周代以后。周代的《世本》,曾对创作《史记》有过参考作用,目前学术界公认它是中国家谱的开山之祖。战国时代的《春秋公子血脉谱》,启我国家族史籍以“谱”名之先河。这些修谱行为,是家族自发性质的,在全国范围内并不普及。一般而言,唐以前只有官史(国史),到宋朝才大面积修谱,其样式由苏洵(苏老泉)和欧阳修创制,现在,人们修谱,基本上还是沿袭他们的方法。

3、各历史时期的家谱功能有何特点?

答:周代的《世本》,在于“奠系世,辨昭穆”,它所奠的系世,是周宗室的帝王世系;所辨的昭穆,是尊卑贵贱的亲疏。完全是为推行宗法分封、巩固周王朝统治服务。周代的宗法分封制度到了春秋战国时代已经礼崩乐坏,趋于瓦解。到了汉高祖刘邦徒步有天下,宗族组织由兴到衰,由破坏到重建,至东汉时已由世族宗族代替了,君统与宗统开始分离。两汉的家谱功能是为恢复、重建宗族和形成、巩固世族的统治服务。魏晋南北朝时期,士族门阀势力极度膨胀,选用官吏实行九品中正制,上品无寒门,下品无世家,官之任用不考人才行业,空辨姓氏高下,有司选举,必稽谱牒,家之婚姻,必由谱系,家谱成了政府选举、士族出仕、门第婚姻的依据。修谱之风盛行,国家设谱局、置谱官,人尚谱系之学,家藏谱系之书,伪造世系门第的现象应运而生。唐朝初年,修谱继续为官府垄断。为了打击旧有的门阀势力,抬高皇族社会地位,唐太宗李世民组织力量编纂《氏族志》,以今日官爵为等级高下,旧有门阀势力受到重大打击。五代以后,取士不问家世,庶族知识分子可以通过科举出仕;婚姻不问门阀,新兴的庶族地主、商人在社会上获得了应有的地位。以至宋代,家谱编纂方式由过去主要是官府修谱发展成私家修谱。家谱功能上也由过去主要是出仕、联姻的政治功能转变为社会伦理道德的教化功能。明清以来,私修家谱之风长盛不衰,目前存世家谱绝大多数是清代后撰修的。它以尊祖、敬宗、睦族为宗旨,根据理学的伦理纲常制定宗规家法来约束族众。尊祖必叙谱牒,敬宗当建祠堂,睦族需赈济族人。修谱建祠,开办义学、义庄,耕种义田,管理祠产,家族活动增多。家谱的内容也逐渐由记载单一的血缘世系到比较全面记载家族的整体情况,内容愈来愈多,篇幅愈来愈大。中华人民共和国成立后,家谱被认为是封建宗族制度的产物,在荡涤之列,民间的修谱活动绝迹。而20世纪80年代以来,由于政治环境的日渐宽松,纂修家谱重新兴起。

4、老式家谱的主要内容有哪些?

答:明代以前的家谱的内容简单,只有谱序、跋和世系图(表)。清代后内容不断增加,大致包含以下方面:(1)谱序。包括族人撰写的序和当时社会名流写的赠序,以及跋语,主要介绍家族世系渊源、传承关系、修谱缘由和经过以及任事人员等。(2)谱例、谱论和目录。谱例用条文形式主要阐明族谱纂修原则和体例以及类目安排的理由。谱论一般是摘录前代硕学名儒论家谱之重要的语录。目录说明该谱的卷数,每卷的主要内容。(3)恩荣录。主要登载历代皇帝和中央、地方两级政府官员对家族成员封赠、褒奖文字等。(4)传记。一般家谱都有先祖像赞、小传,把本族先祖中有显赫身份的人绘成遗像载诸谱端,并附像赞。大多数家谱不仅有先祖像赞,还有列传,对本族名望著世或德行懿范者列传志行,包括节妇、烈女,附载年谱、寿序、墓志铭、祭文、行述、碑铭等。(5)族规、家训。内容十分庞杂,除了传统的宗法内容外,还有诸如财产继承、婚姻纠纷、禁盗禁赌、封山禁林等。(6)典制。包括冠礼、笄礼、婚礼、祭礼等,有的谱以仪礼统之,含仪文、丧礼的图式、器具和祭品的制作。还有的谱把祠规、祠产、义学、祀田的管理条例和契据也放在典制之内。(7)墓图、墓志。墓图绘有所在地地名、方位、四址交界;墓志介绍墓主的生平和墓庐建置情况。湖南家谱特别重视墓图,不少家谱都将其单独列为一卷。(8)派语。又称辈份诗、班行诗、昭穆表等,登载族人排行字辈,有的谱派语多达八十辈、一百辈。(9)捐款、领谱名目。修谱是族人共同的事,必须大家捐资,是族人对修谱的认同和责任。领谱名目是族谱修完后发给各房各派的登记录。(10)世系图。湖南家谱有很多称垂丝图,顾名思义,喻世系子孙绵延不绝,似垂柳丝丝。图实为表,多采用欧阳修式,以五世为一图,下五世格尽另起。称始祖为第一世或第一派祖,以此序列,清晰可考。(11)世系表。湖南多称齿录。按家族辈份、长幼序列,各具派名、字号、生卒年、官阶爵次、婚配、子女情况。

5、为什么我们现在仍然要修家谱?

答:具体分析起来,当代修家谱有如下好处:第一,介绍祖根来源。人都是从远祖一代代传到今天,远祖是哪些人?姓氏从何而来?祖上出过什么名人?他们为国家为民族作过哪些重要贡献?先祖住过哪些地方?人生中有过什么样的精彩故事?这些,家谱都有记录。读谱之后,就能了解祖宗情况和自己的来历,而且,辉煌的祖功、俊美的祖德,往往能让后人心中产生一种荣耀感,甚至能够促使其中的个别优秀分子立下宏大的志向,勤奋学习,努力工作,为国家的富强和社会的发展作出卓越的贡献,并谋得个人的宏伟前程。家谱详细记录了本姓、本支的初祖,以及本支的堂号和郡望,祖宗的居住地、祠堂和墓图,祭祀祖宗的礼法程序等,有利于家族成员正确地祭祀祖宗(事实上,在修谱中发现有许多人家将延陵堂错挂成渤海堂),方便读者寻找和拜祭祖宗坟地,通过多种途径表达怀念先祖的感情。第二,传播姓氏文化。家谱记载了本姓氏家族几千年的历史,是一本小百科全书:记录姓氏的来源,家族的繁衍与迁徙史,民俗形成的过程,名人的事迹特别是高尚的品行,对及本宗族后裔甚至外人对吴姓祖先的丰功伟绩的歌颂和赞美,后人翻阅后,就能掌握这些知识,了解祖宗的历史,并可能从祖宗美好的品行中吸取营养,提高自己的人生品位。一般而言,家谱还有家训,对家族成员的言行也有一定的约束作用和教育意义。第三,促进宗亲交流。寻根、敬祖和了解同宗并与之交往,是区分人与普通动物的标志之一。相同姓氏的人互称“家门”,有时为联络感情,还声称与对方“五百年前共祖宗。”其实这是一种模糊的说法,我国地大物博、历史悠久,许多同姓人也未必五百年前共祖宗。如果手中有谱,血缘关系的远近,就一目了然,就是千年之后、相距万里之遥的陌生同宗人见面,一报字辈,就能亲近。总之,家谱能让家族成员清楚自己以及祖宗和宗亲的详细情况,增强相互之间的联系。这次修谱特意适应市场经济社会形势,增添了住址、电话、QQ等多种联系方式,力图促进宗亲交流。现实中的例子也并不难找,如早年益阳某吴姓人拖竹子到望城县友仁乡销售遭扣压,当他自报家门和字辈后,遇到现场有同辈同宗,结果亲戚出面联系解决了问题,竹子毫无损失,还受到热情款待并留宿。现在,异地居住的同宗商人,通过家谱联系对方,也完全可能合作而促进业务的发展。某家族由于多年无族谱,结果有血缘关系的祖孙两辈人结婚了,爷爷娶了孙女辈宗亲,如果有谱,是可以避免的。第四,留存历史资料。世界各国、各民族都无家谱,只有中国(主要是汉族人)才有,记录了民族群体繁衍、迁徙以及在物质和精神等领域创造业绩等其他方面的情况,既为自己家族也为国家提供了详细、准确的微观层面的资料,对宏观层面的政策在微观方面的反映有一种标本式的作用。美国人大量收集中国老家谱,研究出了人口学、民俗学等许多方面的成果,现在,我国政府也开始重视对家谱的研究,发文要求修家谱者要给当地图书馆送一份备查,相关研究也正在逐步展开。

6、家谱的可信度有多高?

答:每一个编谱者都希望自己编的谱被宗亲当作权威的资料。但本谱的编者在这里实事求是地说明:尽管近代特别是宋朝以来,家谱所载的世系一般是准确的,但很多家谱远古、中古世系表缺乏可信度。原因一是古代家谱载明的血缘关系能够证明人的身份,有人为谋高贵的出身并藉此获得高官和美好的姻缘,或者为满足虚荣心,出钱伪造家史的现象比较多;第二,唐朝以前只修国史、官史,民间广泛修家谱是从宋朝的欧阳修、苏老泉等文人开始,后来普及到民间的。编谱者由于年代久远,手头资料缺乏,为赶时间出谱,或者为了追求血统出身的高贵,普遍有推测自己的远古、中古祖宗的情况存在。这也是为什么远古吴姓消失的原因所在——修谱时都依附到我们泰伯、仲雍这一支了。

从本谱编者研究7修老谱延陵堂吴敬业世系长益房的世系图表看,在延陵季子到吴申之间,也有署名不准和漏代的问题,老谱标明我们是季札第二子微生的后代,当时,修谱者及学术界都只知道季札有2子,现在,已经公认有5子。其他吴氏各支谱上,季札次子叫征生,微生就是长子吴常(益阳《族谱》持此观点),也有其他老谱认为微生是四子子玉,因此,本次修谱按学术界的权威观点,将微生更正为征生。二是7修老谱季札到吴芮之间只列有5代,而从战国时期吴国灭亡到吴芮参与灭秦建立汉朝,有270年,应有8代以上,因此,也按其他延陵堂吴氏近宗的世系作了补充,采用8代说,实际情况可能仍然有漏代——北洋军阀首领吴佩孚(属延陵堂)和当时的日本天皇家谱记载同为泰伯、仲雍121代孙,可信度较高。目前,除孔子世家2000多年来谱序连贯以外,其它姓氏都或多或少存在可信度的问题。但相对其他到宋朝才修谱的各姓氏而言,我们吴氏世系还是比较清楚的,有宋朝权威人士评价吴氏世系仅次于孔姓世系。因为吴氏修谱早,历史资料丰富:周朝姬姓对其分出的支姓吴氏有详细的记载,而司马迁的《史记》又将吴姓始祖泰伯作为第一世家收录,而早在东汉时,皇帝就了解到泰伯后裔中灌阳侯吴如胜家族世系记录齐全,任命其次子吴允承到苏州新建的泰伯庙担任奉祀侯,这些都说明吴氏家谱历史悠久,可信度相对较高——而吴允承正是我支的祖先,因此,本谱上古世系可信度较高,只是中古世系有些遗漏。

7、为什么常听人说“周吴一家”“吴虞一家”?有何根据?

答:因为周、吴、虞姓都是周部落首领古公亶父的后代,原来都姓姬。古公长子泰伯、次子仲雍子孙后以封国为姓,因而姓“吴”。而第三子季历的子孙建立周朝,国灭后以国名“周”为姓,这便是“周吴一家”的来历。说“吴虞一家”,是因为姬发建立周朝之后,封泰伯、仲雍后代周章为吴国(诸侯国、都城在今江苏常州一带)国王,传至夫差手中灭国后,王室人员商定改姬姓为吴姓,以纪念故国。姬发封周章之弟为虞国(诸侯国,地址在今山西平陆县)国王,虞国灭后,王室人员便改姬姓为虞姓。以上可看出,周、吴、虞原本就是一家人,原本都姓姬。

8、旧时有周、吴二姓人打春的习俗,有何来历?

答:昔日,二十节气中的“立春”为民间普遍重视的节气,有“新春大于年”之说。立春前几天,有“打春的”登门报喜,胸挂小鼓,手提铜锣,且敲且唱,送一张黄纸贴子,注明立春的月、日、时、分,绘有春牛和芒神,末尾有“奉圣旨”和“周吴立正”词语。“立正”是当时表示敬意的词语,“周吴”指周、吴二姓,来历是明朝开国皇帝朱元璋钦定,特许普天之下的周、吴两姓人充当打春人,为千家万户报春。这应该理解为对周、吴两姓人的一种特殊的尊敬和关照。

9、我们延陵堂敬业公世系的始祖吴敬业,曾担任南宋朝的奉政大夫职务,我们支族长益房迁湘始祖梁景公,担任过明朝的楚南巡检职务,这些官当时是做什么的?官阶分别为几品?7修谱中声钲(吴有德)为五品衔,是什么样的官?

答:奉政大夫为文散官名,金及南宋朝开始设置,为正六品上,元代之后才升为正五品。因此,我祖吴敬业是一个正六品文官。明朝在县设巡检司,巡检官衔为大县九品、小县从九品,大约相当于现在的县公安局长,但办公不在县衙,而一般在交通要冲驻守。老谱记载:梁景公担任楚南巡检。楚南即湖南,具体为明朝朝廷在湖南设有官阶较高的巡检职务(据字面推测职务相当于湖南省公安厅长),还是梁景公在湖南长沙县或附近某县的巡检司担任官阶并不高的巡检职务,现在尚不能确定,但编者以为后者较为可能。梁景公曾在长沙南门口仰天湖建有私宅,后一度作为长益房嗣孙的祠堂,后毁于战火,老谱上还是有记录可查的。

修谱中所列吴有德等的官衔,均为给国库捐钱所买之空衔,并非实职。

10、我们吴氏以春秋时期吴国国名为姓,与三国时期的那个吴国有关系吗?

答:有。我支先祖、负责管理苏州泰伯庙祭祀的吴允承之子奉祀侯吴妁早逝,留下两子两女。长子吴熊庆继承父业,留居吴郡(苏州)。次子吴景和两个姐姐南下钱塘(今浙江杭州)投奔亲戚,由于吴氏姐妹出自名门,如花似玉,德才兼备,被吴郡富春(今浙江省富阳县)人孙坚看中,他慕名前去求婚,经过一番周折后,娶了吴景的大姐姐为妻,妹妹为妾。孙坚后官至破虏将军,领豫州牧,成了东汉末年的一大军事割据势力。吴夫人先后为孙坚生了四子,孙策、孙权、孙翊、孙匡,妹妹为其生了孙郎、孙仁两兄妹。孙权继承父、兄打下的基业,成为一代帝王,建立了东吴政权,与魏、蜀鼎分天下。公元202年吴夫人去世,与丈夫孙坚合葬于高陵(今江苏省丹阳县境内),后尊为武烈皇后。

11、读谱时,常见“世系”“嗣子”“邑庠生”“太学生”“楚南”“江右”“湘右”“价接”“登仕郎”等等名词,读不懂,请问作何解释?

答:这些都是读老谱所必须搞清楚的名词,下面是一些常见名词的解释,供参考:

家谱:家乃共同生活眷属的固定场所,谱是根据事物的类型或系统编成的表、书或画成的图。家谱即为明血统,防乱宗,记载家族与世系以及重要人物事迹等内容方面的书。

家族:有血缘关系的族人所形成的家庭组织。

世系:也叫派系。是家族世代相承的系统,用图表形式反映这种家族成员的血缘关系,便叫世(派)系图或世(派)系表。

祖籍:祖宗的出生地。祖宗指一个家族的前辈,多指较早的。

族训:俗称家教,是登载于《族谱》的训导内容,包括修身、齐家、守法等方面,教导众宗亲做人行事的道理。

族规:就是登载于《族谱》约束族人言行的规则,违犯了本族内即可以处罚,俗称家法。

祠堂:又称家庙,是同一支人祭祀祖先的地方。

昭穆:俗称字辈、排行、辈份表、班行诗,记载族人辈份排行,区分同一血缘关系宗亲之间的世代关系。

嗣子:抱养子。一般血缘谱只收录有本支血统的抱养子,不收从异姓或非本支同姓人家抱养的子孙。

邑庠生:即秀才。邑指本地行政区划,长邑,即长沙,益邑,即益阳,宁邑即宁乡。邑庠即本县县学。

生员:明清两代称通过最低一级考试得以在府、县学读书的人。生员有应乡试的资格。

秀才:明、清两代对生员的统称。分文武两类,7修谱中,多为文秀才,但绍骝、绍魁兄弟为武秀才。

太学生:我国古代设立在京城的最高学府,叫太学,又称国子监。在太学读书的人称监生,也称太学生。其中由府、州、县学推荐到国子监学习的人称贡生。明清两代也可以向公家捐纳一定数量的粮食或钱获取监生资格和称号,不一定都前往北京读书。太学生(贡生、监生)有资格考举人。老族长吴芸丁系去国子监读过书的太学生。

举人:每三年在省城举行一次乡试,中者为举人,第一名叫解元;第二名叫亚元。

进士:科举时代称进京赶考在最后殿试中考取的人。第一名为状元,第二名为榜眼,第三名为探花。

楚南:即湖南。湖北与湖南古属楚国。

江右:赣江之右(西)岸,即今江西。

湘右:湘江之右岸,本谱中指祖居地望城县。

登仕郎:进入了仕途的人,即做官人。

免责声明:以上内容版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。感谢每一位辛勤著写的作者,感谢每一位的分享。

相关资料

- 有价值

- 一般般

- 没价值

24小时热门

推荐阅读

关于我们

APP下载

{{item.time}} {{item.replyListShow ? '收起' : '展开'}}评论 {{curReplyId == item.id ? '取消回复' : '回复'}}