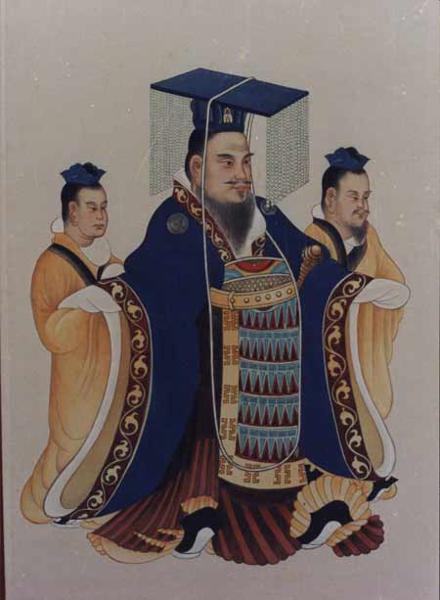

王莽

武帝初即位,即接受了儒生们向他提出的“罢黜百家,表章六经”的建议。但是,在具体的政治实践上,武帝奉行的却是法家的学说。他穷兵黩武,征匈奴,通西域,平定越人,灭卫氏朝鲜,通西南夷,耗尽了西汉的国力。他下令实行“告缗”,把那些为逃避征税而隐瞒财产的人搞得倾家荡产。他对盐、铁等人民生产和生活的必需品和商业实行官营,使工商业利润都流入国库。他还以严刑峻法,实行恐怖政治。这种治国政策和治国理论上的矛盾,终于在西汉的官僚阶层中,造成了一批将儒学作为“缘饰”之具的人物。

酷吏好谈儒学

武帝时的公孙弘,因以儒学“对策”,而受到武帝的欣赏,从此平步青云。公孙弘是吏员出身,对于如何处理公务,是非常在行的,史书上说他“习文法吏事”。但明明是按通常的程序和原则处理公务,他总是要引用儒家经典为依据,以迎合武帝空谈儒学的嗜好。公孙弘对武帝穷奢极欲的性格看得很透。他宣称做皇帝的人患在“不广大”,以迎合武帝的好大喜功。他还很会为同僚设陷阱。明明与大臣约好了一起向武帝进谏,到时候却一切迎合武帝旨意。

身为宰相的公孙弘自奉俭节,吃得很一般,盖的是布被,俸禄都分给故人宾客,家无余财。汲黯指责他的这种节俭是沽名钓誉。公孙弘也不否认,承认自己是有沽名钓誉的毛病。武帝也不追究,反而很欣赏公孙弘面对指责时所表现出来的儒者谦让之风。

其实,公孙弘是个“外宽内忌”的人物。凡是与他有过节的人,他表面上对人家很和气,暗地里却寻机加害。董仲舒对公孙弘阿谀奉迎的腔调很鄙视。武帝的兄长胶西王性格暴戾,朝廷任命的几任胶西相都被他杀害了。公孙弘就建议武帝任命董仲舒为胶西相,也想借胶西王之手把董仲舒杀掉。他甚至还建议武帝把汲黯派到贵人、宗室聚居、素号“难治”的京畿右内史界任长官,希望汲黯去得罪那些权贵,引来杀身之祸。

酷吏张汤为人刚狠忌刻。由于善于迎合,张汤从一个刀笔吏,一直做到廷尉。他判案,总是看武帝的眼色行事,重判轻判都事先窥得武帝的心思。武帝提倡儒学,张汤审理重大案件,总是想尽办法使自己的判决符合儒家的教义。他甚至请来研习儒学的博士,为他的判决引经据典。他用人多以严酷残刻之辈为爪牙,却又喜欢结交儒生。廷尉府判决的案子,武帝认为好的,张汤总是说手下某某人建议如何,才使案子这样判了。如果案子判得有问题,武帝不满意,张汤就说是自己没有采用手下某某人的建议,把案子办坏了。他这样推功于人,诿过于己,就是要让武帝觉得他为人宽大忠厚,有儒者气象。

对于自己的善于迎合,张汤非常得意。博士狄山反对武帝征匈奴,张汤忍不住嘲笑他是“愚儒,无知”。气得狄山说自己确是“愚忠”,而张汤则是“诈忠”。即貌似忠,而心怀诡诈。但是,张汤为官廉洁。他后来被人诬告利用事先知道朝廷财政机密,与手下在市场上投机,赚取暴利。但张汤被迫自杀死后,查他的家产,不过值五百金。

汲黯曾经当面批评汉武帝“内多欲而外施仁义”。这是武帝的品格,其实也是那个时代的官场品格。公孙弘和张汤为人处世,正是当时官场品格的写照。司马迁说,自从公孙弘以儒学为丞相封侯,“天下之学士靡然乡(向)风”。嗣后,以儒学为丞相者,无不是“持禄保位”的“阿谀”之徒。而且,这些人都贪图财利和享受,远不如公孙弘和张汤节俭廉洁。

大儒官运亨通

元帝时的匡衡,以研习《诗经》而为大儒。元帝即位后,匡衡官运亨通,一直做到丞相。匡衡正面的话讲得很多,凡论及治国的大道理,他都依据儒家经义而高谈阔论。但对于权势,匡衡是极其谄媚的。

宦官中书令石显深得元帝宠幸,匡衡对他从来都是惟命是从,“不敢失其意”。元帝死,成帝即位。匡衡见石显大势已去,与大臣一起上书,历数石显及其党羽“旧恶”。但一个叫王尊的大臣,立即上书弹劾匡衡等人,说他们身为大臣,曾几何时明知石显等人的罪行,却一味曲意迎合;现在不仅不能检讨自己的不忠,还要宣扬先帝任用那些倾覆小人的过错,有失做臣子的基本操守。匡衡见状,则以退为进,交还相侯印绶,再三请求回乡养老。成帝对匡衡则始终慰留;连他的两个儿子犯法,仍让他稳坐相位。

成帝是个非常荒淫的皇帝,匡衡从来不予规劝。成帝也一味护着他的这位老师,准备以高官厚禄供其终老。后来法司揭露匡衡曾唆使亲信篡改计簿,将四百余顷田亩划入自己的封地,追讨租谷一千余石。这一次,匡衡终于被免职为民。想当初,元帝即位,匡衡即上书,说贪财贱义,喜好声色,崇尚奢侈,以至于不顾廉耻,放纵邪念,已成为天下风气;人们为利益所驱使,连最基本的纲纪人伦都不顾了。他建议元帝以身作则,弘扬道德于京师,使天下起而效法,达到“大变其俗”。他说得是那样的振振有辞,背地里却干出这种“专地盗土”的勾当,可见他自己就是那种“贪财贱义”之人。

成帝时的张禹,也是成帝为太子时的老师。张禹擅长讲《易》和《论语》,他的人生态度则是谨慎与享乐。他还非常富有,在泾渭流域有四百余顷膏腴田产。他的生活非常奢侈。做丞相时在相府的后院养了许多乐人。性情投合的学生来了,便与他到相府后堂饮酒。有妇人陪伴,有乐人演奏,尽兴而归。

汉朝的问题很多。最严重的问题,就是贫富悬殊。董仲舒说:“富者田连阡陌,贫者无立锥之地。”再就是地方官普遍作奸犯科,与豪强勾结,为霸一方。而朝廷之上,则外戚专权政,权位日隆。但是,对这些问题,以儒学为官者,绝大多数都不敢正视,而为虎作伥者更不在少数。汉宣帝曾就此说道:“俗儒根本不知道如何面对实际,而一味地是古非今,惑于名实,不懂得什么才是必须遵循的根本,哪里能派得上用场。”

然而,“罢黜百家,表章六经”,毕竟使儒学处于独尊的地位。从那时起,西汉的读书人,便于儒学的“禄利之路”上一路狂奔不止;说一套做一套成为时代风气。宣帝时的陈万年,为人谦让平和,表面上私德不错,却不惜倾家贿赂外戚,而且很懂得怎样讨好人和讨好谁。他官至御史大夫,临死前把他的儿子叫到跟前,大加“教戒”。他的儿子听得不耐烦,说:“您说的我都听懂了,主要就是要我知道怎样献媚奉承。”

楷模篡夺皇位

就是在这样的官场风气中,最后篡夺了西汉皇位的王莽仿佛是如鱼得水。王莽是媚天下之人,是那种把天下公认的美德都集于一身的道德楷模。

他的孝悌忠信、勤谨恭敬、廉洁节俭和乐善好施,都是切切实实地做出来的。更何况他还博学好儒,举手投足俨然儒者风范。他官做得越大,对自己的约束越严,待人也越谦卑。而深厚的家族背景和难得的“孤贫”身世,更使他得天独厚。在一个讲究势力的时代,他恰恰来自最有势力的家族。在一个讲究道德的时代,他个人所具有的种种美德,以及“孤贫”的身世,都使他区别于家族中的那些纨绔子弟,因而备受道德上的赞扬。

不过,也有迹象表明王莽的确很虚伪。他为自己买了侍婢,被人知道了,即说这个侍婢能生儿子,他是为尚无子嗣的后将军朱子元买的。身为大司马,王莽的妻子穿的长裙只遮到膝盖,被人误认为是他家的僮仆。而当时一般人家,妇女都是长裙曳地的。当年公孙弘身为丞相封侯,却盖着布被,就被汲黯指斥为沽名钓誉,自己也不敢否认。如今,却不再有人用同样的言辞来指斥王莽。在一路由“安汉公”而“假皇帝”,由“假皇帝”而“真皇帝”的过程中,王莽的一切,都被赋予一种道德色彩。

在终于登上皇位的那一天,王莽亲自搀着汉朝最后一位皇太子唏嘘流泪,说周公辅政,最终把天子的权力归还给成王;而自己却迫于“天命”,不敢不取而代之。他哀叹了很久,才让人将皇太子抱下殿,向自己称臣,封为定安公。满朝公卿大臣,没有人对王莽这种虚伪的表演表示厌恶。

汉初,一切“无为”,而疏于制度的建立。武帝急功近利,凡事皆以政令推行之,而不能在制度上作长远的规划。

董仲舒曾以批评秦政为名,建议武帝不要像孔子所批评的那样,“导之以政,齐之以刑”。其言下之意,就是要武帝“导之以德,齐之以礼”。“礼”就是制度;“齐之以礼”,就是用制度来规划国家;而制度的精神,应该是“德”,即儒家所讲的仁义。

换言之,教化须合乎于制度,才是“导之以德”。凡事都以政令推行之,而辅之以严刑峻法,就是“导之以政,齐之以刑”。故武帝“罢黜百家,表章六经”,虽也可以称之为“导之以德”,却与“导之以政”的治国政策悬隔,不过是空言教化,即“离生活而言教化”(吕思勉先生语)。

在这种情况下,虚伪,以及对于虚伪的容忍和欣赏,反而成为那个时代官场道德的一部分。西汉之被篡夺,固有其他更重要的原因;而悲剧的酿成,则由空言教化所造成的虚伪,以及对虚伪的容忍与欣赏,在其中起着发酵的作用。

{{item.time}} {{item.replyListShow ? '收起' : '展开'}}评论 {{curReplyId == item.id ? '取消回复' : '回复'}}