为什么甘肃会成为众多姓氏的发祥地,甘肃的历史你了解吗?

在很多人的印象中,甘肃是一个既荒凉又贫穷的地方。但实际上,这里在黄河母亲的浇灌下越来越繁华,目前也是一个承载浓厚历史文化的新兴发展地区。

甘肃不仅在现代快速发展,在古代也是中国文化和文明的重要发源地。今天,族谱网小编就带大家详细了解下甘肃的悠久历史和起源于它的众多姓氏。

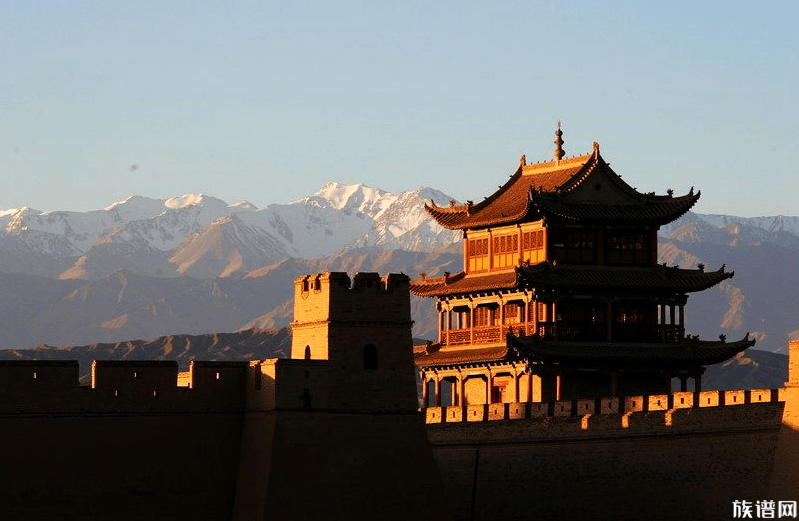

古代甘肃是中国文化和文明的重要发祥地。在公元前8000年到公元前4000年的历史时空中,甘肃先民创造了灿烂的大地湾文化、马家窑文化、半山文化、马厂文化、辛店文化、寺洼文化,实现了从母系社会向父系社会的转变,生产方式也开始从狩猎游牧向农耕的转移,这一时期出现了部落群体以名号为特征的氏族,如伏羲氏、女娲氏、神农氏、轩辕氏等。古代甘肃是从夏商周秦逐步发展起来的,到隋唐已进入了辉煌鼎盛时期,“天下称富庶者无如陇右”。也就是这一个时期,在古代甘肃的天水、陇西、临洮、北地、武威﹑敦煌等郡县涌现了一批名门望族,成为中国姓氏文化的重要发祥地。

宋人编著的《百家姓》共收录了488个姓氏,单姓408个,复姓80个。而生息繁衍在甘肃地域的有42个,也不乏中华姓氏宝库中的名门望族和大姓氏族。主要有:赵、李、严、彭、时、傅、伍、禹、狄、米、董、梁、闵、席、贾、林、胡、单、洪、石、程、秋、索、蒙、双、莘、牛、边、别、庄、艾、容、秦、姜、慎、阚、权、尹、纪、关、桂、慕、上官。而赵、李、秦、关、胡、林、彭都是土生土长的知名中华大姓。

为什么甘肃会产生众多的中华姓氏,溯根求源,何以为之?史料记载,远古的甘肃河流密布、土地广阔、气候湿润﹑植被茂密、物产丰殷,民风淳朴,很适宜人居繁衍生息。经过神农、伏羲、轩辕氏的早期治理,陇右地区已实现了从游牧向农耕的跨越,生产力有了极大的提高,物质资源丰厚,具备了生存发展的基础条件,自然成为帝王的封邑之地。据《通志·氏族略》《姓氏考略》所记,赵姓是周穆王为驾车救国有功的伯益封邑赵城而来。同时,陇右地区也是姓氏集中地区,大多封邑的氏族或以地域或职位而姓氏,据《百家姓》和《姓氏考略》记载,仅天水、陇西两郡就集聚30个姓氏。因而,物产丰殷是姓氏产生和壮大的基础条件,经济发展才有可能强族富部。陇右地区之所以成为富庶区域,也与封邑地氏族的辛勤劳作和开拓发展是密不可分的。

丰厚的物质条件成为甘肃氏族政治集团对外拓展的保证。随着农牧业生产的发展,陇右地区的人口有了长足的增长,为氏族集团的政治活动提供了强大的人力资源和物质条件。生活在西周秦王时期秦邑(今天天水清水县)的非子部属经过五代人努力,由嬴氏氏族部落扩大为嬴氏氏族政治集团。

自西周开始,甘肃就是一个多民族共生共存的地区,华夏族与戎、氐、羌族长期征战﹑融和,形成了较为独特的你中有我,我中有你的格局。在这种背景下产生了中华姓氏的第一大姓——陇西李氏。据考证陇西李氏故里在今甘肃临洮县东门槐树里。秦大将军李信,汉大将军李超、李仲翔、李广都是直系李氏子孙,功勋彪炳,光辉中华。

从辉煌到衰落,是历史带给甘肃的沉重现实。从姓氏文化的角度解剖,氏族发展繁荣是由那个区域的人和自然共同创造的,自然条件好,人勤劳,团结合力,氏族就可以生存发展;自然条件不好,人们可以离开本土向好的地方流动迁徙。从中国历史的特定条件观察,凡是国姓(如齐、楚、燕、韩、赵、魏、秦、李、刘、王)都是大的氏族政治集团,财大气粗,人丁兴旺,繁衍不断,诸侯一方,所以不论朝代更替,还是沧桑变化,都无碍这些氏族的发展。陇西李氏的外迁就表明一个大的氏族可以带走一个地区政治、经济、文化的根脉﹑财富和智慧在新的地区发展起来,从而使原居的老地区失去了发展原动力,衰败当然不可避免。用现代观念解释:留住了人才就是留住了财富。还值得深思的是,衰败的主要诱因之一是生态发生了大的变化,楼兰古城的湮灭,巴丹吉林沙漠与腾格里沙漠的加快合拢,都是自然界对人类忽视生态环境的报复,并无过多的政治因素。气候变化、缺雨少水、干旱连年,经济必然受到直接冲击,导致更多的无人区、荒漠区,人类的生存受到威胁,所以不可避免衰败。

甘肃经历了辉煌也经历了衰败,但它是众多姓氏发祥地这一点是不可否认的,也可以看出甘肃历史的悠久的文化的繁荣。

免责声明:以上内容版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。感谢每一位辛勤著写的作者,感谢每一位的分享。

相关资料

- 有价值

- 一般般

- 没价值

24小时热门

推荐阅读

关于我们

APP下载

{{item.time}} {{item.replyListShow ? '收起' : '展开'}}评论 {{curReplyId == item.id ? '取消回复' : '回复'}}