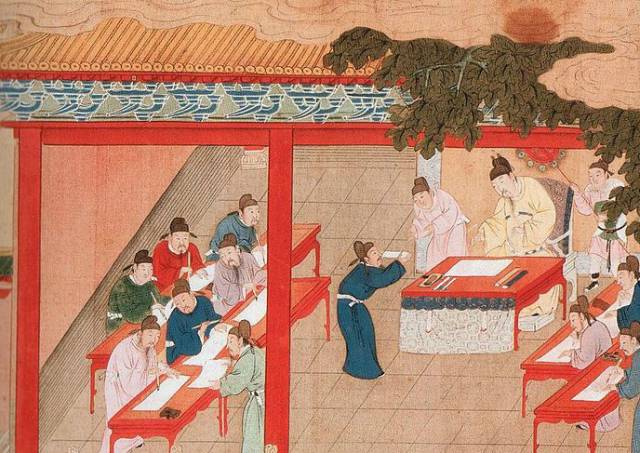

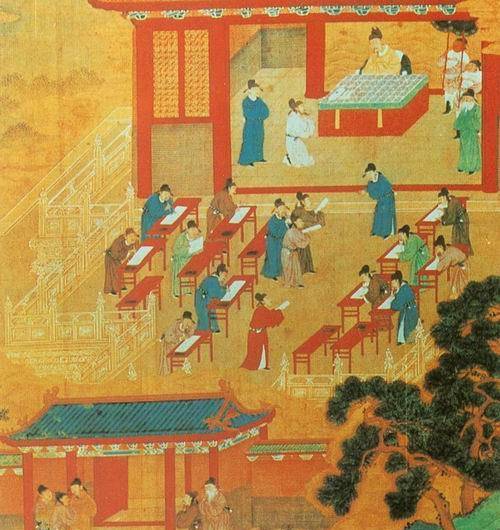

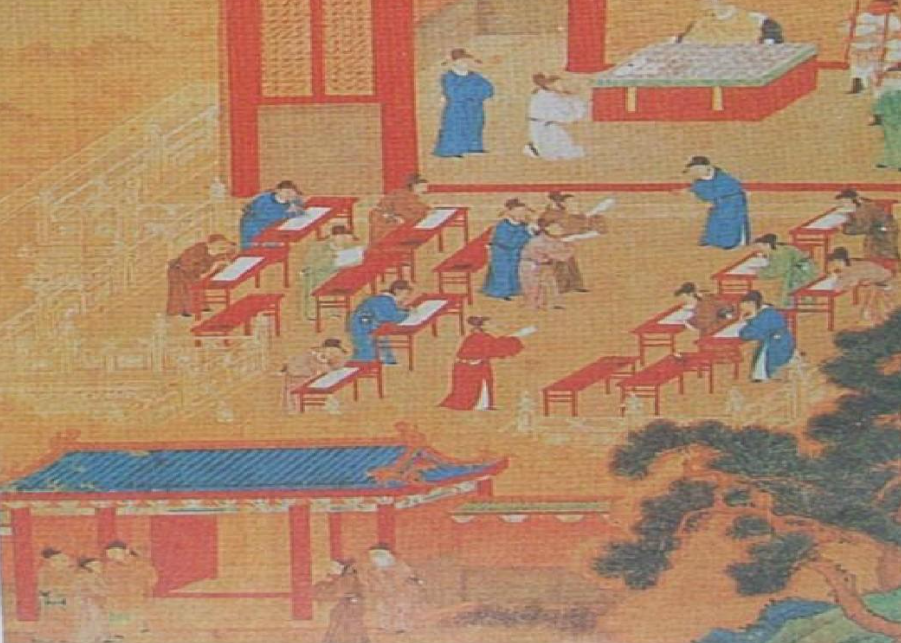

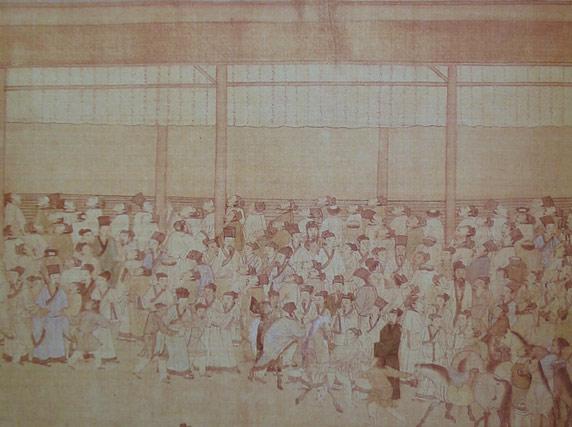

科举是一种通过考试来选拔官吏的制度,源自中国,并传播至汉字文化圈其他国家。它是古代中国的一项重要政治制度,对中国社会和文化产生了巨大影响,直接催生了不论门第、以考试产生的“士大夫”阶层。除中国科举外,邻近中国的亚洲国家如越南、日本和朝鲜半岛也曾引入了这种制度来选拔人才。

科举考试通常分为地方上的乡试、中央的省试与殿试。乡试第一名为“解元”,中央省试为“省元”,殿试第一名为“状元”。唐朝科举考试有秀才、明经、俊士、进士、明法(法律)、明字、明算(数学)等多种科目,考试内容有时务策、帖经、杂文等。宋朝科举考试有进士、明经科目,考试内容有帖经、墨义和诗赋,王安石任参知政事后,取消诗赋、帖经、墨义,专以经义、论、策取士。明清科举改为考八股文。

科举始于605年时的隋朝,发展并成型于唐朝,一直延续到清朝末年,在1905年才被废除,整个科举共持续了1300多年。现代社会公务员的选拔制度亦是从科举制间接演变而来。