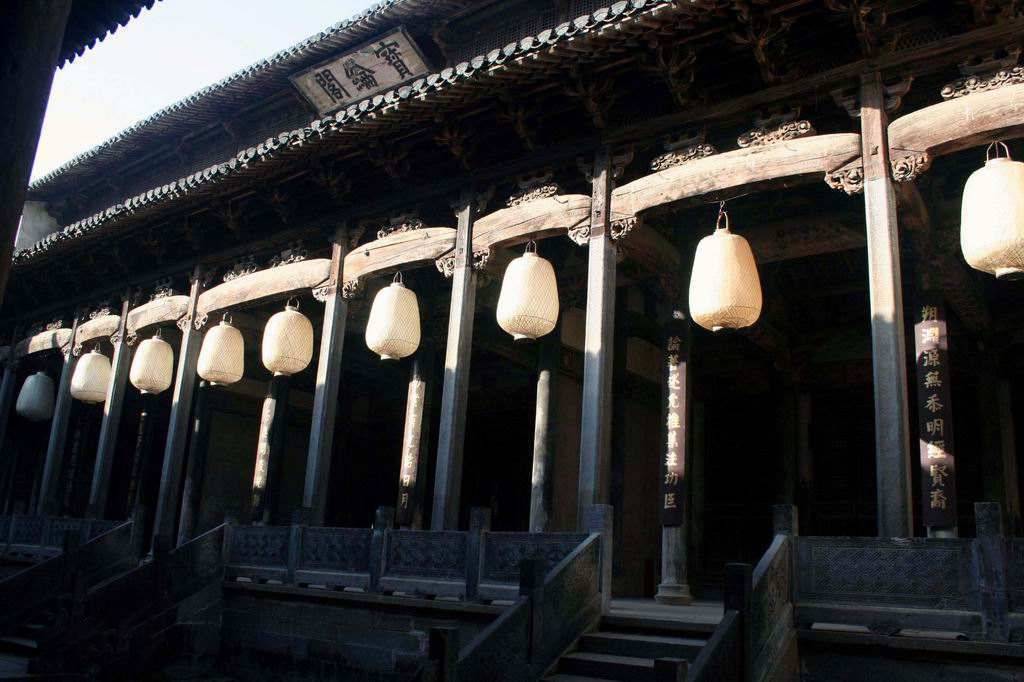

诚敬堂

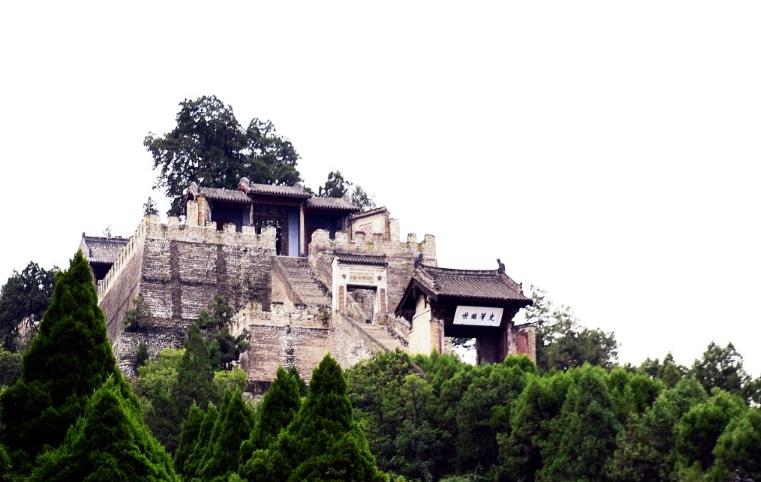

诚敬堂是福田镇王家村的古迹,始建于明朝中期,是江西省目前发现的最大的古宗祠,有“江南第一祠”的称号。祠堂长82.3米,宽44.3米,总面积为3645.89平米。 北宋端拱年间(公元988~989年),王家村开基祖王经信(字诚敬)由庐陵七十六都甲村迁入富田,繁衍至今已有1200余户、近8000人,并渐渐发展成为当地的大家族之一。后人为了纪念开基祖,将这座祠堂称为诚敬堂。王家人的祖先是从商的,这为建造如此之大的祠堂提供了经济基础。 诚敬堂建筑整体呈“丁”字形,当时建造诚敬堂的先祖为了为了祈愿后代繁荣昌盛,特意将祠堂建成“丁”字形,同时将祠堂前的照壁建成“人”字形,合起来正好是“人丁”,寓意家族人丁兴旺。除整体建筑之外,王家祖先对子孙的殷切希望体现在多方面。祠堂门楼牌匾上的“兰桂馥馨”四个大字,聚巢阁上的“不求金玉重重贵,但愿儿孙个个贤”楹联等,也都体现了建造者对于子孙后代的期冀。

3203次浏览