安徽历史—皖史风云—安徽左台吴姓历史变迁

左台吴氏是指奉唐代左台监察御史吴少微为始祖的吴氏支 派,新安是左台吴氏分布的重要地区,吴姓人口数以万计,人丁极为兴旺。

吴义方在唐初以博学 闻名,贞观十四年(公元640年),朝廷大招天下名儒讲字于新安歙州(今安徽休宁),吴义方也参加了 这一盛会,由于喜爱当地的山水之美,遂举家由豫章(今江西南昌)迁居于此。

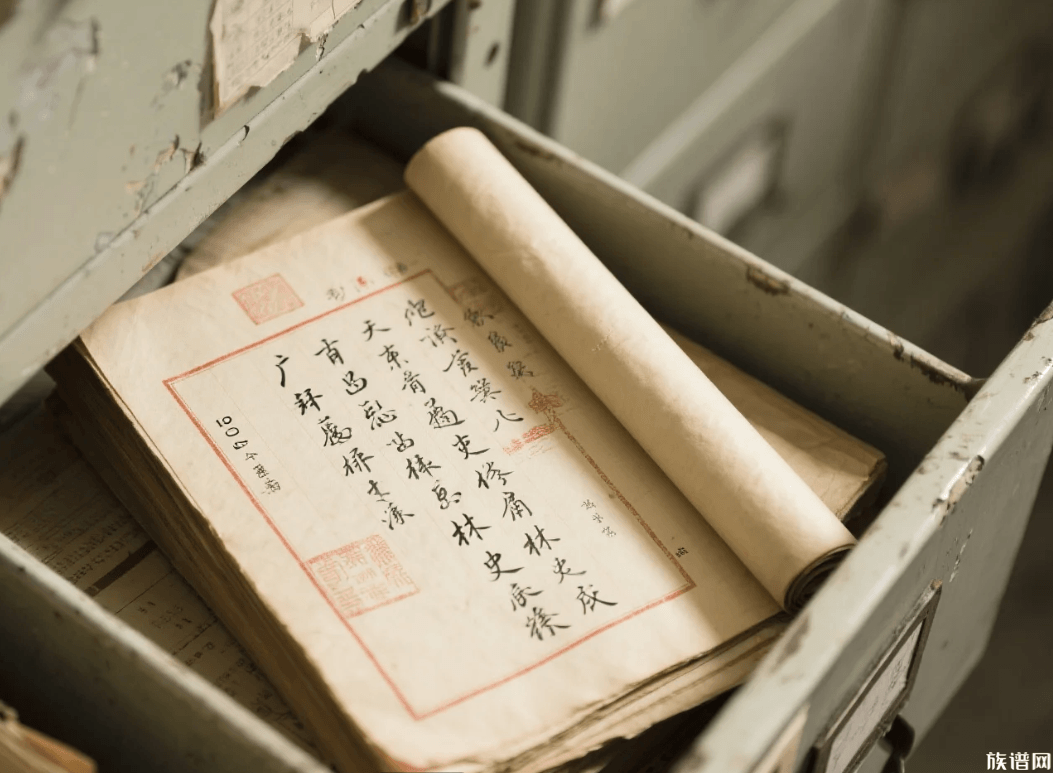

左台吴氏在宋元以后的发展极为兴旺,如宋仁宗时 ,太伯75世孙吴用清,字渭滨,居富饶,据说是由于吴用清积德行善,因此子孙蕃盛,到他曾、玄孙辈的 时候,人丁已达1500余人。宗族的发展使左台吴氏产生了许多支派,后来分居金陵、德兴、太平、宣城、 安丰、池阳等地。据元代吴王粥的记载,当时富饶、澄塘、休宁、婺源、绩溪、庐江、繁昌等地吴姓多为 左台一脉。而据《环溪吴氏家谱》的记载,宋延平年间迁居环溪的环溪吴氏就是新安左台吴氏金竺派衍生 而成的支派。环溪吴氏的始迁祖是吴允升,他是金竺派始祖吴琇的七世孙。环溪吴氏的发展相当兴旺,子 孙蕃盛,分为五大房,宗族之中可称得上是人才鼎盛,以科第出身的就有23人,监生、贡生有近40人。吴 允升的18世孙吴肇荣,康熙年间历任东昌府同知、安陆府知府等职,他任东昌府同知时,严法制、禁赌博 、清保甲,百姓称他为“青天”,后任湖广安陆知府,很注意堤防,常单车巡视,在他任职期间没有发生 永患,他对审狱也有独到之处,屡破冤案,颇得百姓称颂。此外,吴文光,嘉靖年间中举,任湖广应山知 县;吴显,天启年间中武魁;吴子云,顺治年间进士,任河南学政,吴文火斤,任云南新兴州知州;吴文 炎,康熙年间进士,任云南开化府知府;吴文炎之子吴士进,亦是康熙年间进士,任云南楚雄府同治;吴 兴宗,登乾隆二十六年(公元1761年)会魁,任徽州府府丞,吴文然,历任内阁中书、江西建昌府同知。 环溪吴氏外迁的族人也有不少,遍布北京、南京、苏州、杭州、汉口、松江、青浦、莘庄、亳州、婺源、 正阳、桐城、嘉兴、嘉定、绍兴、乐平、广德、彰德、休宁等地。

左台吴氏发展到民国时期,形 成的支派有:临溪、高桥、商 、衡川、东里、澄塘、鉴潭、石桥、莘墟、唐模、吴家林、望而却步 圩、金山、敉宁、忠孝城南、梅结、忠孝、北岸、化生、前山、沈村、坟堂、茆田、南圩、石壁、泽富、 大 、眉山、璜源、石岭、渚口、柏墩、镇北、篁南、长林、石人前、丰溪、朗源、岭后、汉洞、番 溪、商山、向果、莘田、石潭、信山、瑞芝、龙池、墩上、梅庄、横冈、泰溪、梢云、云集、郎川、方塘 、 山等等。

吴氏溯源世表

黄帝----少昊(玄嚣)----矫极----帝喾----后稷----- 不窋------鞠------公刘-----庆节-----皇朴-----差弗-----毁-----公非------高圉------亚圉---公叔 祖类----周太王古公(三子)

------太伯(得吴姓始祖)

-----仲雍(传吴姓始祖)

-----季历(周文王之父)

免责声明:以上内容版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。感谢每一位辛勤著写的作者,感谢每一位的分享。

相关资料

- 有价值

- 一般般

- 没价值

24小时热门

推荐阅读

知识互答

关于我们

APP下载

{{item.time}} {{item.replyListShow ? '收起' : '展开'}}评论 {{curReplyId == item.id ? '取消回复' : '回复'}}