河洛文化—河洛姓氏—蔡姓

蔡姓人口在当今中华姓氏中排第34位,分布很广,广东、浙江、江苏、四川居多。

一、出自姞姓。《国语》记载:“黄帝二十五宗,得姓者十四人,为十二姓,姬、酉、祁、己、滕、任、荀、箴、僖、姞、儇、依是也。”又据《潜夫论》所载:“姞氏封于燕----姞氏之别有阚、严、蔡、光、鲁、雍、断、须密氏。”出自姞姓之后的此支蔡姓,追根溯源,是黄帝后裔。古时燕地大致在今河北北部。

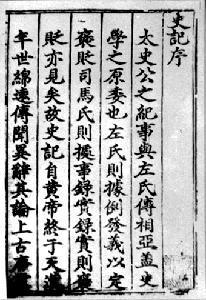

二、出自周文王姬昌之后。《姓解》、《元和姓纂》、《古今姓氏书辨证》、《姓氏急就篇》、《史记•管蔡世家》、《华亭蔡氏新谱序》等姓氏古籍均有记载,尤《通志》记载得详尽、准确:“蔡:文王第五子蔡叔度之国也。武王平天下,乃封叔鲜于管,叔度于蔡。二人相纣子武庚禄父,治商馀民。武王崩,成王少,管、蔡疑不利于成王,乃挟武庚以作乱。周公以王命平之,杀管叔而放蔡叔,与车千乘、徒七十人。从而分商馀民为二:其一封微子启于宋,以续商祀;其二封康叔为卫君。蔡叔度既迁而死,其子曰胡,改德率行。周公闻而举以为鲁卿士,鲁国治。于是言于成王,复封于蔡,以奉叔度之祀,是为蔡仲。其地今上蔡县西南十里故蔡城是也。至平侯,徙居新蔡。至昭侯,衰微,服役于楚,遂徙于州来,谓之九江下蔡是也。后为楚所灭,子孙以国为氏。”周灭商以后,武王大封同姓诸侯于各地,同时封商纣王之子武庚禄父于朝歌(今淇县),让他管殷民,其中,又封文王第5子(一说第14子)叔度于蔡(故城在今上蔡县西南),让他一起与管叔、霍叔监管殷的遗民,称为“三监”。蔡叔度始封于蔡而居卫。蔡为卫之辖地,也为姞姓之蔡故地,所以,姬姓之蔡取代了姞姓之蔡。武王死后,周成王年纪太小,周公姬旦因此临朝摄政。管叔、蔡叔、霍叔等都很妒忌周公摄政,便联合武庚反叛,周公奉成王之命,讨伐武庚,事后处死管叔,并将蔡叔放逐。后来周成王发现蔡叔的儿子很争气,便改封蔡叔的儿子,名胡,于蔡,称蔡仲。春秋时,蔡国因常受楚国的逼迫,多次迁移。蔡平侯时迁新蔡,称上蔡;昭侯迁州来(今安徽省凤台),称为下蔡。蔡国传23代,历26君,立国600多年,公元前447年被楚国攻灭。子孙散居楚、秦、晋、齐等各国,以故国为姓氏,称蔡氏。

由此可见,上述两支蔡姓,追根究底,都是黄帝后裔。

三、其他一些小的来源。北宋金国的女真人乌林答族后来全部改为汉姓蔡。清末民初,满族之蔡佳氏、萨玛喇氏、乌灵阿氏等改为单姓蔡。贵州、广西的傈僳族等少数民族中的蔡姓有很大一部分被同化为南方汉姓。

发源于中原的蔡姓,唐朝开始南迁至福建等地,后来又去台湾,现在蔡姓人口在台湾排在第8位,约有9万人。现有世界柯蔡宗亲会。

《中国人名大辞典》收录蔡姓名人219名,主要有:蔡泽,在卫国不得重用,后到秦国当了宰相,帮助秦国消灭了周朝。汉代发明造纸术的大发明家、世界名人蔡伦;政治家、文学家蔡邕;著名的妇女文学家、大诗人、汉朝与匈奴之间的友好使者蔡琰(蔡文姬),被曹操接回来写《后汉书》;汉阳侯蔡瑁;主持修建泉州洛阳桥的唐朝泉州太守蔡襄,诗人蔡元恭;南北朝后周大将军蔡祜;南朝宋荆州刺史、征西将军蔡廓;宋朝宰相蔡京、名臣蔡攸、蔡卞,大儒家蔡元定,又有蔡必胜;金代文学家蔡圭;明朝有吏部侍郎蔡天祐;清朝名臣蔡新、蔡锡勇、蔡进远、蔡廷干;民国有将领蔡锷、教育家蔡元培等。华侨以及居住在台湾、香港、澳门的蔡姓人才不少。

蔡姓郡望:济阳郡(今河南兰考东境、山东东明南境)、汝南郡(今河南境内)。其堂号有:九峰堂(宋朝蔡仲默,少年时跟朱熹学习。才30岁就放弃科举,专攻理学。隐居在九峰,人们称他“九峰先生”)、龙亭堂(东汉蔡伦,发明造纸,对文化事业的发展,立了极大的功,封“龙亭侯”)、济阳堂、克慎堂。

其常用楹联:理学传程朱之脉(指南宋理学家蔡元定);著述授谷梁之书(指汉代学者蔡千秋)。平生慷慨班都护;万里间关马伏波(蔡锷祠联)。琴声字体中郎业(东汉文学家、书法家蔡邕,因上书而获罪流放,后官至左中郎将,通经史、音律,并善文赋辞,又工隶书,创“飞白”体,也善画);荔谱茶笺学士风(北宋书法家蔡襄,端门殿学士,其楷、行、草书,皆独特色,为“宋四家”之一,有《茶录》、《荔枝谱》等)。流水不腐户枢不蠹,芝草无根醴泉无源(清代诗人、书法家蔡之定书联)。耒将兰气冲皇泽;去引星文捧碧空(唐代诗人蔡希周诗联句)。芳池月映;故宅风存(湖南耒阳蔡侯(伦)祠联)。宾客填门倒履迎王粲(东汉文学家蔡邕的事典);士卒分赐布衣乏私财(汉代将令蔡遵的事典)。

从大槐树迁民之蔡姓后裔分布于冀、鲁、豫、皖、苏等地。

免责声明:以上内容版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。感谢每一位辛勤著写的作者,感谢每一位的分享。

相关资料

- 有价值

- 一般般

- 没价值

24小时热门

推荐阅读

关于我们

APP下载

{{item.time}} {{item.replyListShow ? '收起' : '展开'}}评论 {{curReplyId == item.id ? '取消回复' : '回复'}}