古代食品安全的管控:唐代提供腐肉会被杖九十

在诸多威胁健康的事件中,食品安全一直是令人头疼的大问题。违法添加、以次充好、农药残留、腐败变质……接二连三的食品安全丑闻挑战着消费者的承受底线。在监管上,虽然政府部门已经想出了很多办法,但罚得轻、查得松等现状,在一定程度上让不法商贩钻了空子。其实,回顾历史,中国历朝历代或欧美国家在食品监管方面是非常严格的,其中很多做法能给我们一些启示。

春秋:13种食品不能吃

我国食品安全监管历史久远。周代《礼记》就记载了对食品交易的规定。那时的食品交易主要以农产品的采摘、捕捞为主,所以对农产品的成熟度十分关注。当时规定:严禁未成熟的果实进入市场。

中国传统的食品安全思想体系形成于春秋战国。孔子是中国历史上最早系统提出食品安全理念的人。他在《论语·乡党》中谈到了“十三不食”原则,“粮食陈旧和变味了,鱼和肉腐烂了,都不能吃。食物的颜色变了,不能吃。气味变了,不能吃。烹调不当,不能吃。不新鲜的东西,不能吃。肉切得不方正,不能吃。佐料放得不适当,不能吃。席上的肉虽多,但吃的量不要超过米面的量。酒没有限制,但不能喝醉。市场上买来的肉干,不吃。每餐必须有姜,但不要多吃。”

与此相对应,中国另一套“不干不净,吃了没病”的底层社会食品安全观同样久远。诸如“井里的酱里的蛆”、“烂果子不烂味”等观念长期流传,导致食品安全意识淡薄。这两种观念千百年来长期胶着,各有自己的生存土壤。一方面,“货真价实”是中国古代重要的商业伦理之一;另一方面,小商小贩时常不遵守市场规则,制假贩假,食品监管制度随之发展起来。

唐代:售毒肉致死处绞刑

汉朝时期,随着经济发展、食品品种的丰富,假冒伪劣食品越来越多,严重影响了居民的健康。汉朝《二年律令》为此明确规定:肉类因腐坏等因素可能导致中毒者,应尽快焚毁,否则将处罚肇事者及相关官员。

唐代是我国食品安全监管较为全面和成熟的时期,不但制度配套健全,而且法律规定详细,惩罚措施也比较严厉。唐代法典《唐律疏议》中明定:凡是故意以有毒的肉赠送他人或者出售,从而造成他人中毒的,判处一年徒刑;造成他人中毒身亡的,判处绞刑;如果他人在不知情的情况下食用了未被焚毁的有害食品而造成死亡的,食品的所有者要以过失杀人罪论处,还要通过赔偿来获得减刑;如果他人吃了偷来的肉而中毒身亡的,食品所有者也要担责,须杖打九十以惩罚他不按时销毁有毒的肉。

唐代宫廷之内还有一套专门的食品安全法令。《唐六典·内官宫官内侍省》记载,朝廷设置了专门的监管机构(尚食局)和监管官吏。法律规定,如果把不干净的东西混入宫廷食品,责任人将被流放两年;一般人不得随便出入皇家厨房,随便出入者将受惩处;若不慎误将有毒药品等物带至御厨,将处以绞刑。

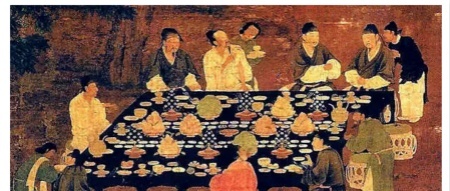

宋代:行会监管制假贩假

到了宋代,经济空前繁荣,《东京梦华录》、《水浒传》等文学作品中,都能看到街道上酒楼林立、商贩如潮的景象描写。一些不法分子,为了牟取暴利,经常在食品里掺沙子或注水来增加重量,还有的制假贩假。为了加强监管,宋代政府让商人们组成“行会”,按照行业类别登记在册。商品的质量也由各个行会把关,行会会长作为担保人,负责评定商品的成色和价格。

除了行会把关,宋代法律会严惩销售腐败变质食品行为。《宋刑统》规定,如果者无意中将变质的肉卖出,导致买肉者食用后中毒,剩下的肉要迅速焚毁,如果不按规定焚毁,则杖打九十。如果者明明知道肉已经变质,还要卖给他人,则流放一年;致他人死亡的,要处以绞刑。

宋代茶叶贸易比较发达,造假者也多。宋朝政府就采取“开汤审评”以辨真假。宋徽宗赵佶在《大观茶论》中记载了这种勘验的办法,职业监察官员现场泡茶观察茶色、茶味、茶形以及有无杂质等,如果发现掺假,则严惩不贷。

清代:检验抽查制度严格

清朝的食品安全监管是中国历史上最发达和科学的时期,我们现在的很多食品安全措施就是沿用清朝的做法。清代茶叶市场繁荣,也是造假贩假最集中的领域。面对这种情况,政府制定了相应的措施。首先是核发牌照,谨防假冒。政府为茶叶商人颁发“经营执照”和“注册商标”,并授予出口经营权。政府任命专门的官员进行茶叶质量抽查,连茶叶的包装与牌号不符都要受到处罚。

自光绪二十四年(1898年)开始,中国茶叶外贸出口大幅增加,对此清政府加大了茶叶的质量监管力度。如果外商前来购买茶叶,政府要抽查产品,主要采取滚水泡茶和化学试验两种办法进行检验。一旦发现产品有问题,则将该批次茶叶全部充公。清后期,主管部门还制订了茶叶质量标准。有实物标准样作为对照,让生产厂家加工有依据;对于销售茶叶的商家,对着样品审评检验,符合标准的放行,否则一律扣留、充公或焚毁。

总的来说,唐宋时期及之前,因食品安全犯案的人动辄遭到严厉的体罚,甚至掉了脑袋。法律主要管的是人,然后是售卖的产品。明清之后,法律将焦点转向问题产品,对人的处罚有所减弱,体现了执法的科学化和人性化,但不利于从源头起到遏止和震慑效果。

欧美:扩大权威,防止扯皮

和中国古代一样,欧洲国家历史上食品制假贩假也很猖獗。中世纪的英国,面粉掺石膏、肉类变质、酒内非法添加等问题层出不穷。1860年,英国国会通过了新的食品法。由于食品检验缺乏有效的手段,食品安全问题长期存在。欧洲食品安全监管逐渐成熟已经是现代的事情了。

美国19世纪中后期食品安全丑闻频发。牛奶掺水、咖啡掺碳在当时司空见惯。更有甚者,牛奶加甲醛、肉类加硫酸、黄油加硼砂来防腐。一些肮脏不堪的食品加工厂把腐烂变质的肉做成。1906年,美国国会通过了针对食品安全的《食品与药物法》和《肉类检验法》。不过这两部法律没有对食品标准做出规定,又让商家钻了空子。食品商在制造食品的时候,可以随意加入原料,然后再起个特别的名称就可以了。1938年,美国国会制定了《食品、药品和化妆品法》,扩大了食品监管部门的权力。此后出台的与食品安全有关的法律都以该法为基本框架,同时扩大执法者的权威,防止执法不严和部门之间互相扯皮,极大地杜绝了食品安全问题。

免责声明:以上内容版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。感谢每一位辛勤著写的作者,感谢每一位的分享。

相关资料

- 有价值

- 一般般

- 没价值

24小时热门

推荐阅读

关于我们

APP下载

{{item.time}} {{item.replyListShow ? '收起' : '展开'}}评论 {{curReplyId == item.id ? '取消回复' : '回复'}}