青蒿素

医疗用途

单纯性疟疾

单独青蒿素治疗疟疾使用会导致疟原虫复发,需要与其他药物配合使用清除寄生虫。世界卫生组织(WHO)正向制药商施压,使其停止向市场供应纯青蒿素,以免疟原虫对青蒿素产生抗药性。

重症疟疾

癌症

蠕虫寄生虫

糖尿病

作用机制

青蒿素无论在体内和体外的实验中均对疟疾有很好的杀灭效果。

青蒿素的作用机制尚不十分清楚,主要是干扰疟原虫的表膜-线粒体功能。青蒿素通过影响疟原虫红内期的超微结构,使其膜系结构发生变化。由于对食物泡膜的作用,阻断了疟原虫的营养摄取,当疟原虫损失大量胞浆和营养物质,而又得不到补充,因而很快死亡。其作用方式是通过其内过氧化物(双氧)桥,经血红蛋白分解后产生的游离铁所介导,产生不稳定的有机自由基及/或其他亲电子的中介物,然后与疟原虫的蛋白质形成共价加合物,而使疟原虫死亡。 2015年,Wang等人利用化学蛋白质组学的技术手段合成了基于青蒿素结构的化学探针,准确的鉴定出了青蒿素在疟原虫中的100多个蛋白靶点,并且确定了青蒿素的激活依赖于疟原虫中生成的大量血红素。

自由基的抗疟作用

青蒿素及其衍生物化学结构中的过氧桥这一基团是抗疟作用中最重要的结构。改变过氧基团,青蒿素的抗疟作用消失。青蒿素在体内活化后产生自由基,继而氧化性自由基与疟原虫蛋白质中的活性残基(例如半胱氨酸残基中的巯基)形成共价键,使蛋白失去功能导致疟原虫死亡。另一种观点认为青蒿素转化为碳自由基发挥烷化作用使疟原虫的蛋白烷基化。目前这一观点被广泛认可。

对红内期疟原虫的直接杀灭作用

青蒿素选择性杀灭红内期疟原虫是通过影响表膜-线粒体的功能,阻断宿主红细胞为其提供营养,从而达到抗疟的目的。同时青蒿素对疟原虫配子体具有杀灭作用。

抑制 PfATP6 酶的抗疟作用

有研究推测青蒿素及其衍生物对 PfATP6 ( 英语 : PfATP6 ) (Plasmodium falciparumcalcium ATPase 6)具有强大而特异的抑制效果。PfATP6 是恶性疟原虫基因组中唯一一类肌浆网/内质网钙ATP酶(sarco/endoplasmic reticulum calcium ATPase,SERCA)。青蒿素抑制 PfATP6,使疟原虫胞浆内钙离子浓度升高,引起细胞凋亡,从而发挥抗疟作用。

耐药性

有报道称早在2003年和2004年,首例以青蒿素为基础的综合疗法的耐药性案例就在泰国柬埔寨边界出现。2005年以来,治疗疟疾最有效的药物青蒿素已在柬埔寨、缅甸、越南、老挝以及泰国边境地区的越来越多患者中失效。

不良反应

少数部分病人可能会出现轻度恶心、呕吐、腹泻,存在胚胎毒性,孕妇慎用。

性质

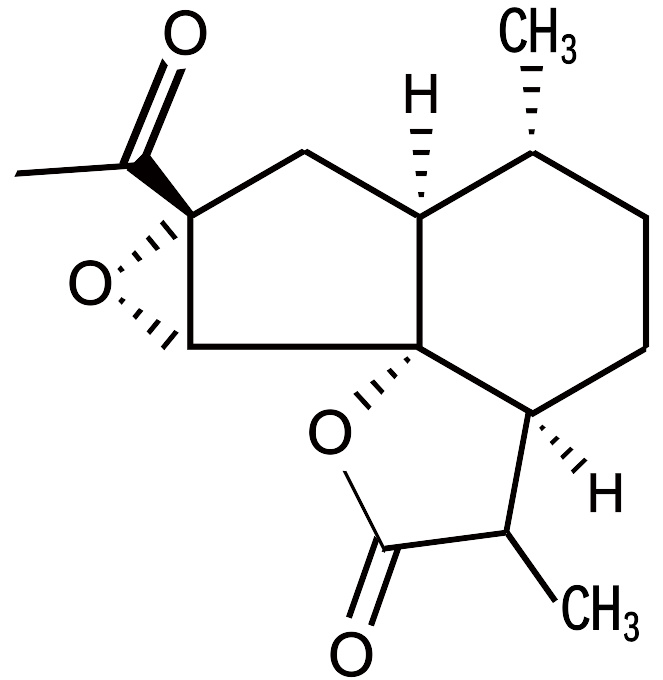

碳酸钾甲醇溶液处理青蒿素得到的产物

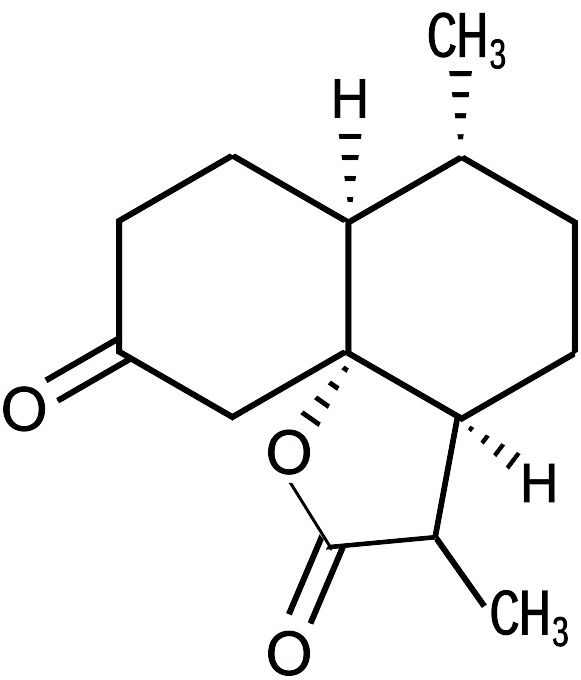

硫酸-乙酸处理青蒿素得到的产物

物理性质

青蒿素在常温下是一种无色针状晶体,密度1.3g/cm ,比旋光度+68°(C=1.6,溶剂氯仿),几乎不溶于水,易溶于氯仿、乙酸乙酯和苯;常压下熔点156℃-157℃。青蒿素属于正交晶系,空间群D2-P2 1 2 1 2 1 ,晶胞参数a = 24Å b= 9.4Å c= 6.3Å。其红外光谱具有δ-内酯羰基的吸收(1745cm )和过氧键的吸收(831、881、1115cm );其质谱具有质荷比为250的吸收,对应的物种为分子脱去过氧桥后形成的分子离子。

化学性质

青蒿素是一种内酯,因而可以与盐酸羟胺发生反应,产物遇铁离子显色。虽然青蒿素含有过氧键,但相较于其他的过氧化物,青蒿素化学性质较为稳定,加热到熔点仍不分解。青蒿素可被三苯膦或碘离子定量地还原,这一反应可用于定量分析。在常压和钯-碳酸钙催化下,青蒿素的过氧键可被氢气还原,生成氢化青蒿素(C 15 H 22 O 4 )。以硼氢化钠处理青蒿素,则内酯的羰基被还原,生成半缩醛还原青蒿素(C 15 H 24 O 5 )。

室温下以碳酸钾甲醇溶液处理青蒿素一小时,酸化后可以得到一种含有环氧基团的五元环内酯(C 15 H 20 O 4 );以硫酸-乙酸处理青蒿素可以得到另一种五元环内酯(C 14 H 20 O 3 )。

制法

青蒿素在 黄花蒿 中的生物合成

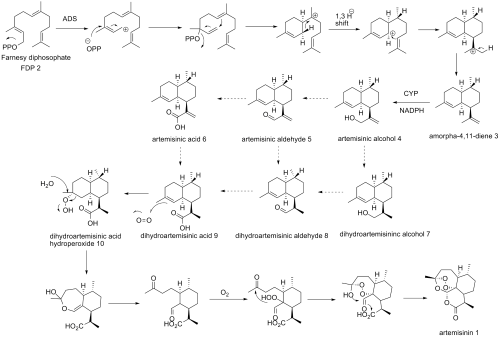

青蒿素的生物合成

全合成

1982年,Hoffmann La Roch公司的研究员G.Schmid和W.Hofheinz以薄荷醇为原料首次完成了青蒿素全合成。稍后,上海有机所的周维善等人以香草醛为原料完成了这一全合成。至2003年已有十余种青蒿素全合成路线。这些路线的起始物包括薄荷酮、3-蒈烯和环己烯酮。

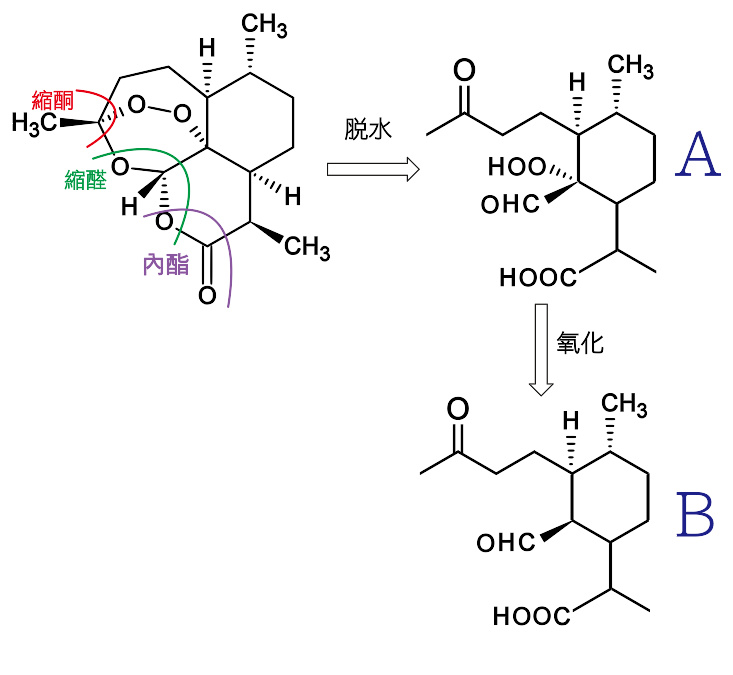

青蒿素全合成的逆合成分析

从逆合成分析的角度看,青蒿素的一个特点是它的结构中含有一个1,2,4-三噁唑环。该环实际上是一个缩酮-缩醛-内酯体系的一部分,可以由上图中α-过氧羟基醛(A)经缩合反应构建。过氧羟基醛(A)又可以由醛(B)的烯醇醚或类似化合物经过氧化反应获得。过氧化是青蒿素合成中的关键步骤,尽管不同的路线采用不同的方法引入过氧基团,这步反应产率总是比较低。

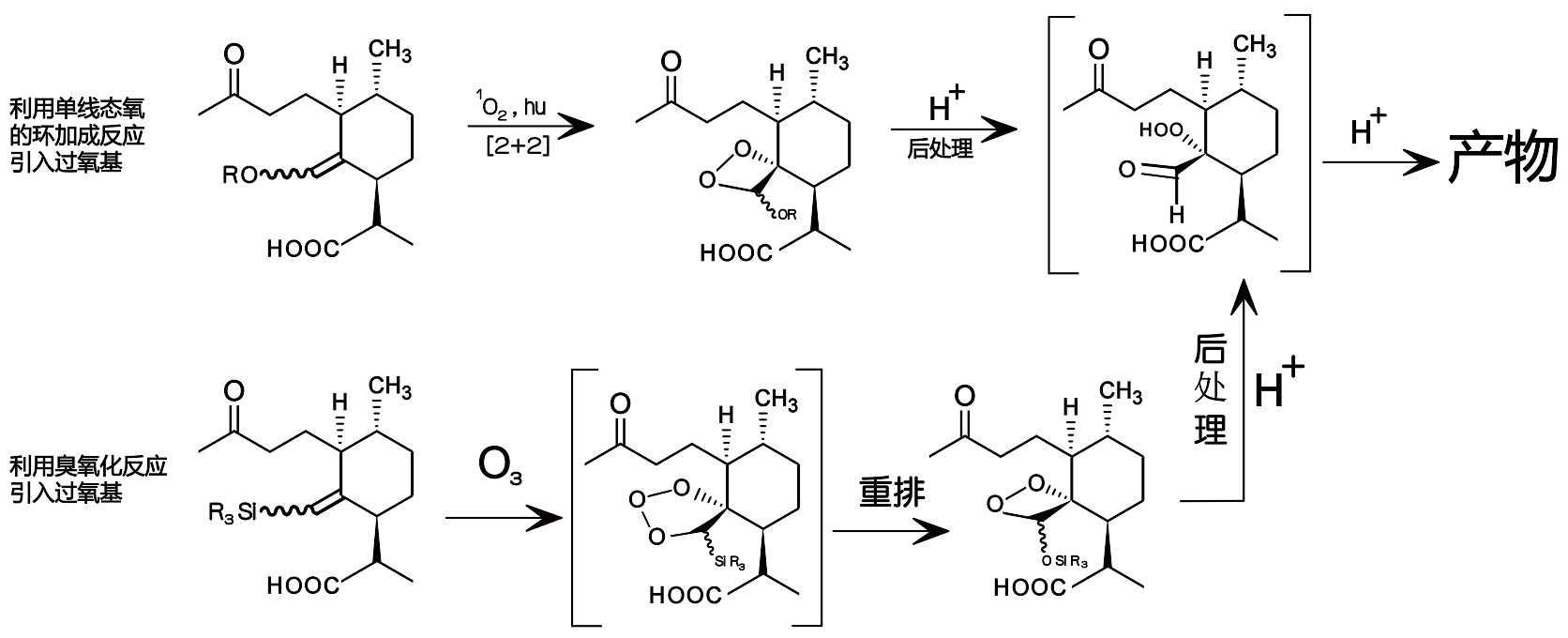

Schmid等人、Ravindranathan等人、Lansbury等人、周维善等人利用烯醇醚在低温、光照和光敏剂存在下与单线态的氧分子发生的[2+2]环加成反应产生四员环中间体,然后开环形成过氧化物;Avery等人则利用烯基硅烷的反常臭氧化反应引入过氧基团。用酸处理过氧化产物就可以得到青蒿素。

引入过氧基团的两种策略

1989年,Nancy Acton等人发现,在低温和光照下,二氢青蒿酸可以被两当量的氧气直接氧化成青蒿素,产率17%-32%。后续研究表明在反应中,二氢青蒿酸先与一分子单线态氧发生烯反应,生成过氧化物。再与另一分子三线态氧反应,开环生成α-过氧羟基醛(A),最后脱水产生青蒿素。不久这一反应就被用于改进青蒿素的全合成路线。

免责声明:以上内容版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。感谢每一位辛勤著写的作者,感谢每一位的分享。

- 有价值

- 一般般

- 没价值

24小时热门

知识互答

关于我们

APP下载

{{item.time}} {{item.replyListShow ? '收起' : '展开'}}评论 {{curReplyId == item.id ? '取消回复' : '回复'}}