艺术管理视域下京韵大鼓的传承发展探析

京韵大鼓是我国曲艺的重要曲种,在形成与发展的过程现了许多卓越的京韵大鼓艺人,并形成了各具特色与魅力的流派。京韵大鼓流派的形成是京韵大鼓艺人们不断实践、探索、创新的结果,也是这一曲艺音乐成熟与发展的标志,推动着曲艺种类的不断丰富与可持续发展。京韵大鼓在我国曲艺音乐中具有不可代替的重要性,它丰富了我国传统曲艺形式,是曲艺音乐的一块瑰宝。但在发展中,一些流派出现了后继无人的状况,导致一些传统曲目失传甚至流派消失,令人无比惋惜。所以通过运用现代艺术管理手段,科学、合理地推动京韵大鼓的传承与可持续发展显得尤为重要。

一、京韵大鼓及其流派的形成

京韵大鼓

京韵大鼓最早是由流行在河北省中部一带的木板大鼓发展而来,后来在北京、天津逐渐形成。艺人胡金堂、霍明亮、宋玉昆等改长篇大书为短段说唱,当时被称为怯大鼓。后经刘宝全等艺人改河北口音为京音而成为京韵大鼓。刘宝全吸收了京剧的一些唱腔唱法以及北京的民间小调,形成了以他为代表的刘派。白云鹏、张小轩根据自己的嗓音唱腔特色创立了以各自为代表的白派和张派。此后,白凤岩与白凤鸣兄弟二人继承了刘派唱法,并结合白凤鸣嗓音低沉宽厚的特点,吸收了白派的演唱技巧自成一派。20世纪40年代,骆玉笙结合自身的特点,在白派和刘派的基础上融会创新,形成了自己独特的艺术特色与风格。

京韵大鼓流派是典型的个人唱腔流派,以创立者的姓氏命名,具有鲜明的个人艺术特色。一些造诣颇深的艺人精通学习京韵大鼓后,在保持基本腔调不变的基础上,加之自身的才华与特长形成了独具风格的唱腔、唱法。在曲艺发展过程中,京韵大鼓受许多老百姓的喜爱与追捧,得到众多审美观一致的艺人的追随,并传承其创作、演唱风格,成为富有代表性的派别。京韵大鼓流派的形成是在京韵大鼓的传承与发展中,杰出的京韵大鼓艺人根据自身的不断实践与探索,结合自身的演唱特点,加之独特的艺术演唱技巧而创立的独具特色的派别。

二、京韵大鼓的传承发展现状

京韵大鼓发展至今已有一百多年的历史。自20世纪20年代以来,骆玉笙、良小楼等女演员在京韵大鼓舞台上的出现,拓展了京韵大鼓的唱腔、丰富了京韵大鼓的表演艺术,使京韵大鼓有了较为长远的发展。并且在发展过程中培养出一代代年轻、优秀的京韵大鼓表演者,编创出一系列描写现实生活的曲目,在曲艺舞台上获得了广大人民群众的欢迎。然而,随着当今社会的发展,人们娱乐方式增多,以及都市生活的节奏加快,鲜有人在忙碌中放下手中的工作和生活的琐碎,去驻足聆听多姿多彩的曲艺音乐。同时,在传承中,部分流派出现了后继无人的情况,导致曾经繁荣鼎盛的流派逐渐失传甚至消失。如京韵大鼓张派传承人宋明元等人相继去世后,张派便没有后继者,现已失传。少白派的传人也较少,随着白佳林的去世,少白派京韵大鼓也随之消失在世人眼前。

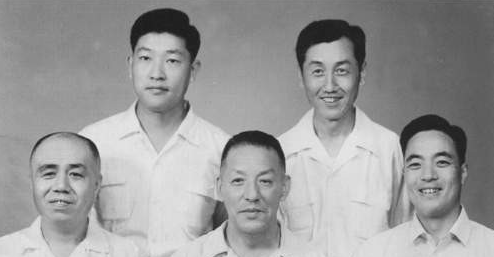

少白派,京韵大鼓流派之一

京韵大鼓在传承与发展中面临的主要问题是专业人才的缺乏。现实生活中不乏喜爱京韵大鼓艺术的人,但想要成为优秀且有所成就的京韵大鼓演员,不仅需要天生的潜质等多方面的优质条件,还需要专业老师的教学与培养。而且,以往曲艺音乐的传授方式为师父带徒弟的单一传授模式,这种单一的传授方式使得曲艺音乐的传承途径十分狭窄。同时,由于传承人的缺乏,很多传统曲目也没能得到保留与传承。因此,仅靠师徒单一传授的方式,京韵大鼓是很难快速发展的。此外,京韵大鼓中的派别繁多也是影响其发展的一大因素。而且现在也鲜有学校设置这一学科的专门教学,且从事曲艺创作和曲艺研究的人也相对较少。因此如何解决京韵大鼓目前的发展现状,用有效的方式实现它的发展是迫在眉睫的问题。

三、运用艺术管理手段推动京韵大鼓发展

顾名思义,艺术管理就是针对艺术产品或艺术形式的市场规律及特点,运用现代管理手段,来满足人们的艺术需求,推动艺术市场的发展。艺术管理工作对于艺术的发展有积极的促进作用,是艺术文化不断发展的根基,它可以通过有效的管理办法,达到艺术传播的目的。通过管理的手段及方法对艺术市场进行拓展与宏观调控,可以保障艺术市场正常运行,促进艺术市场繁荣发展。京韵大鼓作为我国的艺术瑰宝,面临着传承与发展的困境,因此,运用科学合理的现代艺术管理手段推动京韵大鼓发展显得尤为重要。针对京韵大鼓发展现状,本文提出以下手段以促进京韵大鼓的传承发展:

(一)运用行政手段,保障市场发展

国家政策的宏观调控对艺术市场的发展影响深远。政府需要实行一系列保护政策与措施,制定权威的艺术法规,完善市场机制,对濒临消亡的流派,扶持艺人到各地定期演出、保留传统曲目,这对规范艺术市场、振兴传统曲艺有重大作用。京韵大鼓的人才流失和职业变化受市场经济和演出形式多样化的影响十分严重,政府在宏观调控上出台政策可以使京韵大鼓的演艺事业得以发展,避免京韵大鼓艺人的大量转行与流失。京韵大鼓作为我国的非物质文化遗产,更需要政府的力量去引导大家关注与重视。

(二)多元化传播途径,扩大传播范围

京韵大鼓传承人应承担起自己的职责与使命。在信息高速发展、传播渠道多元化的今天,传承人应抓住机遇,通过多元化的传播媒介与传播途径,将京韵大鼓曲艺形式展现给更多的人,使之速度更快、幅度更广地传播、发展下去。例如传承人可以通过直播软件开设网络直播,让京韵大鼓进入大众的视野,使之逐渐被大众熟知且接受,成为人们日常生活的一种娱乐方式。也让更多的人通过电视、互联网平台,及电脑、手机等终端来了解、关注、学习京韵大鼓,提升传播维度,拓展传承人的发掘范围,使之更为广泛些传播。

(三)增加宣传渠道,紧跟时代潮流

在新媒体时代,需要积极把京韵大鼓同广播、电视、互联网等平台建立联系,增加其宣传渠道,紧跟时代的潮流和趋势。可以借鉴德云社相声发展的成功经验,例如德云社在演出时不限制观众录视频、拍照,观众可随意上传至网络、分享到朋友圈,迅速扩大了德云社的知名度;许多相声艺术家活跃在网络平台,充分运用网络媒体,致力于相声的宣传与推广。要紧跟时代的脚步,适应当下人们的生活娱乐方式,满足时代发展的要求,让京韵大鼓活跃在我们周围,才能使其传播得更广更快。

京韵大鼓

(四)拓展教学途径,创新培养模式

在人才培养上,各地方曲艺团、艺术院校可以增设培养京韵大鼓演员的相关专业、开设定向培养课程。可以通过学校合作模式,把京韵大鼓引入到小学培养计划,改变单一的师徒传授模式,以培养更多的专业人才来丰富京韵大鼓人才队伍,促进京韵大鼓的传承与发展。在互联网高速发展的今天,抓住新媒体优势,借助互联网力量,创新线上网络教学等方式,把过去等待登门求教、单一面传心授的教学模式,转变为主动寻找传授对象及传授途径,把实现异地教学变为可能,不断推动京韵大鼓人才队伍建设,创新培养机制。

(五)加强艺术交流,推动创新发展

组织京韵大鼓艺人积极开展国内外交流活动,积极同其他曲艺形式进行文化交流,不断借鉴与完善,推动创新发展;组织京韵大鼓进校园、进社区、进乡村活动;组织演员到各地进行演出,走出国门,让更多的人了解这一丰富多彩的曲艺形式;吸引业余爱好者加入社团,为艺术的创新发展注入新鲜血液。在创新发展时,不仅要保留传统曲艺的精髓,还要能够满足时代的发展要求,符合人们的审美情趣,传承其优秀的曲艺文化,在此基础上,进行合理创新,发展出具有时代特色的曲艺文化。

免责声明:以上内容版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。感谢每一位辛勤著写的作者,感谢每一位的分享。

相关资料

- 有价值

- 一般般

- 没价值

24小时热门

推荐阅读

关于我们

APP下载

{{item.time}} {{item.replyListShow ? '收起' : '展开'}}评论 {{curReplyId == item.id ? '取消回复' : '回复'}}