-

撒克逊人

概论撒克逊人的名字,可能来自他们随身携带的短刀,撒克西斯(Seax)。原属日耳曼人的一个部落集团,公元前二世纪住在北欧日德兰半岛南部,公元三至五世纪经常侵扰北海沿岸并向西南移动,占有现在德国西北部大部分地区,五世纪中叶至六世纪上半叶,一部分与盎格鲁人(Angles)、朱特人(Jutes)等渡海移居大不列颠岛,并在七至十世纪结合成为盎格鲁-撒克逊人,经过长期的混居,逐渐形成现今英格兰人的祖先。留在大陆上的撒克逊人,其氏族制度也开始解体,八世纪末被法兰克王国征服,接受了基督教,后于日耳曼人中的阿拉曼人(Alemannen)、巴伐利亚人(Bajuwaren)等结合,逐渐形成近代德意志民族。参见盎格鲁人

人物百科 | 2017-10-16 -

荣亲王

荣亲王(顺治)追封:荣亲王未命名,谥号荣,无嗣荣亲王(乾隆)1765年—1766年:荣纯亲王永琪谥号纯1784年—1815年:荣恪郡王绵亿永琪五子,初封贝勒,1799年进郡王,谥号恪1815年—1838年:贝勒奕绘绵亿一子,降爵为贝勒1838年—1857年:贝子载钧奕绘一子,降爵为贝子1857年—1866年:已革奉恩镇国公溥楣载钧养子,降爵为奉恩镇国公,1866年革爵追封:奉恩镇国公载钊奕绘二子,1881年追封1866年—1902年:奉恩镇国公溥芸载钊三子1902年—1912年:奉恩镇国公毓敏溥芸二子,无嗣1912年—1945年:奉恩镇国公恒煦毓敏养子载钊支系1844年—1881年:头等辅国将军载钊奕绘二子,1881年追封奉恩镇国公1881年—?:三等奉国将军溥菖载钊九子载初支系1857年—1862年:辅国将军载初奕绘四子,1862年革退荣亲王世系图

人物百科 | 2017-10-16 -

卡尔·马利亚·冯·韦伯

行业时间线卡尔·马利亚·冯·韦伯卡尔·马利亚·弗里德里希·恩斯特·冯·韦伯(德语:CarlMariaFriedrichErnstvonWeber,1786年11月18日或19日-1826年6月5日),德国作曲家。韦伯从小接受良好的音乐熏陶,母亲是一名歌手,父亲是巡回剧团的经理,他随父亲在各地旅行的时候积累了丰富的生活经验并接触到繁多的民间音乐,这成为他后来所创作的民族主义题材...人物生平童年卡尔·马利亚·冯·韦伯于1786年11月18日出生在德国北部石勒苏益格-荷尔斯泰因的吕贝克主教区((BishopricofLübeck))的奥伊廷。他是弗朗茨·安东·冯·韦伯(FranzAntonvonWeber)和他的第二任妻子维也纳的歌手吉诺维法·韦伯(GenovefaWeber)的长子。名字中“冯”的称呼是假的,弗朗茨·安东·冯·韦伯实际上并不是一个贵族。他的父母都是天主教徒,最初来自德国南部。...

人物百科 | 2017-10-16 -

笙

笙的最初形式,同排箫相似,既没有簧片,也没有笙斗,是用绳子或木框把一些发音不同的竹管编排在一起的乐器,后来才逐渐增加了竹质簧片和匏质(葫芦)笙斗。古代的笙,用葫芦作笙斗,后来吹奏者觉得笙斗体大、质脆,吹奏费气,于唐代以后改为木制,经过世代的流传,最后铜斗又取代了木斗。殷代(公元前1401--前1122年)的甲骨文中已有“和”(小笙)的名称。春秋战国时期,笙已非常流行,它与竽并存,在当时不仅是为声乐伴奏的主要乐器,而且也有合奏、独奏的形式。南北朝到隋唐时期,竽、笙仍并存应用,但竽一般只用于雅乐,逐渐失去在历史上的重经作用,而笙却在隋唐的燕乐九部乐、十部乐中的清乐、西凉乐、高丽乐、龟兹乐中均被采用。当时笙的形制主要有十九簧、十七簧、十三簧。唐代又有了十七簧的义管笙,在十七簧之外,另备两根义管,需要时,再把它临时装上去。早期的笙为竹制,后来改为铜制。明清时期,民间流传的笙有方、圆、大、小各种不同

人物百科 | 2017-10-16 -

李恪

生平武德三年(620年),李恪被封为“长沙郡王”,武德九年(626年)徙封“汉中郡王”。贞观二年(628年)进封“蜀王”,授大都督益简绵嘉邛隆六州诸军事益州刺史(治于今四川成都),以年幼(9岁)不之官。贞观五年(631年),改授都督秦成渭武四州诸军事秦州刺史(治于今甘肃天水),未之官。贞观七年(633年),还授都督齐淄青莒莱密七州诸军事齐州刺史(治于今山东济南),之官。贞观十年(636年),改封“吴王”,受世袭诏,授潭州都督(治于今湖南长沙),未之官,因为随后改封安州都督,与诸王一同之藩。贞观十一年(637年),年初,转授都督安随温沔复五州诸军事安州刺史(治于今湖北安陆),之官。十月,因数次游猎踩庄稼、太过扰民被侍御史柳范弹劾。史载李恪文武双全,唐太宗称其“类己”,十分喜欢他。唐贞观十七年(643年),太子李承乾因谋反被废,魏王李泰亦被废黜,唐太宗改立仅存的嫡子晋王李治为储君,不久又担心李...

人物百科 | 2017-10-16 -

使徒行传

作者和地位这本书开头显示是写给提阿非罗的。既然他被称为“大人”,他可能担任某个官职,或者这仅是个尊称而已。这本书的记载准确地叙述基督徒会众建立和扩展的经过。它首先记载耶稣复活后向门徒显现,接着叙述由公元33年到大约61年间的重大事件,前后约28年。很多圣经学者同意,《路加福音》的执笔者就是《使徒行传》的执笔者。两本书同是写给提阿非罗的。藉着在《使徒行传》的起头复述福音书末了所载的事件,路加将两份记载连接起来,就像来自同一位执笔者一般。关于路加的生平,人们所知甚少。路加本人并非使徒,但却与使徒有密切交往。(路1:1-4)使徒保罗曾三次指名提及路加。有若干年的时间,路加经常与保罗作伴,后者将他称为“亲爱的医生”。书中先后交替地采用“他们”和“我们”这两个代名词;这表明在保罗的第二次海外传道旅行中,路加跟保罗一起在特罗亚,其后他可能留在腓立比,直至保罗在数年后回来为止,然后他陪保罗一起到罗马受审...

人物百科 | 2017-10-16 -

普尔曼

历史普尔曼于1886年建立,当时称“三叉”(ThreeForks),人口只有250人。取名为三叉是因为那里是三条河流的交汇处,到后来才以火车制造者乔治·普尔曼来命名。1961年,普尔曼正式升级成为城市。地区普尔曼里共有四座主要的山丘,这四座山把普尔曼分成四个区:西北军事山(MilitaryHill)东南先峰山(PioneerHill)东北学院山(CollegeHill)西南阳光山(SunnysideHill)此外,在城市的北部也有一个107公顷的高科技工业园。而普尔曼以东8英哩则是姊妹城市爱达荷州的莫斯科,那里也是爱达荷大学的所在地。

人物百科 | 2017-10-16 -

新加坡政府

外部链接新加坡政府官方网站

人物百科 | 2017-10-16 -

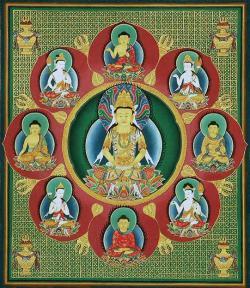

胎藏界

释义胎藏界的梵文,源自于梵文字根garbha,有隐藏、包含之意,在密宗之中,意指为佛性、或如来藏。胎藏界以《大日经》“菩提心为因,大悲为根本,以方便而至究竟”三句义为根本。认为人皆具备如来藏佛性,是一切众生本有的清净菩提心,真常不变,胎藏心中;大日如来代表的就是这个本有的清净菩提心。修行真言密法的目的,就是在于发扬这个清净菩提心,使自己与大日如来合一。胎藏界密法,结合了真言咒语,与曼荼罗。藏传佛教宗喀巴认为,行续外在的真言仪轨与内在的禅定修持是同等重要的,所以称为行续。它与事续不同的地方在于,虽然它也重视咒语仪轨,但是它已经进入理论层次,更为重视般若智慧的层面,因此,它可以被视为是事续的进一步发展。历史源流胎藏界密法可能源起于南印度如来藏学派,略早于金刚界传承,后以那烂陀寺为中心,向全印度散播。因玄奘与义净至求学时,胎藏界密法尚未传入那烂陀寺,因此它的兴起时间,可以推估是在武周至开元之间。...

人物百科 | 2017-10-16 -

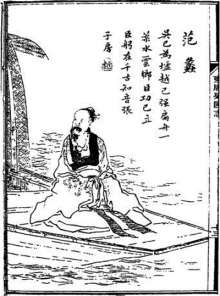

范蠡

简介范蠡(公元前536年—公元前448年),字少伯,华夏族,楚国宛地三户(今南阳淅川县滔河乡)人。春秋末期政治家、军事家、经济学家和道家学者。曾献策扶助越王勾践复国,兴越灭吴,后隐去。范蠡为中国早期商业理论家,楚学开拓者之一。被后人尊称为“商圣”,"南阳五圣"之一。虽出身贫贱,但是博学多才,与楚宛令文种相识、相交甚深。因不满当时楚国政治黑暗、非贵族不得入仕而一起投奔越国,之后被拜为上大夫,辅佐越国勾践。他帮助勾践兴越国,灭吴国,一雪会稽之耻,成就霸业,又被封为上将军。功成名就之后急流勇退,化名姓为鸱夷子皮,遨游于七十二峰之间。期间三次经商成巨富,三散家财。后定居于宋国陶丘(今山东省菏泽市定陶区南),自号“陶朱公”。世人誉之:“忠以为国;智以保身;商以致富,成名天下。”后代许多生意人皆供奉他的塑像,尊之为财神。范蠡是范姓始祖范武子的玄孙,并被视为顺阳范氏之先祖。个人经历早年生活范蠡公元前53...

人物百科 | 2017-10-16