爷爷10元卖给孙子学区房想要回遭拒,古代有没有学区房?

近日,一个涉及祖孙三人的房屋纠纷进入大家的视线,为了方便孙子入学,爷爷将学区房以10元的价格卖给孙子,后来想要要回无果。古代又没有学区房这个概念呢?跟着小谱一起来看看吧。

古代也是有学区房的,从我们最熟知的孟母三迁的故事就能够看到它的踪迹。先秦大思想家孟子幼年丧父,母亲没有再嫁,母子俩艰难度日。最初,孟母带着孟子住在墓地附近,孟母见孟子与邻居小孩一起模仿大人办丧事,决意搬家。搬到集市处,孟子与玩伴学习起了招呼人做生意;后又搬到屠宰场附近,孟母担心孟子长大后成为张飞,最终搬到学宫附近,孟子在这里整日模仿学堂先生和学子的言行举止,让孟母倍感欣慰。

图源网络

孟母三迁的故事告诉了我们居住、学习环境的重要性,学区房在现在并不仅仅只有这一层含义,还代表着好学校的入学资格和更加优秀的师资水平。古代凭借一己之力带动学区房的有两人。

一个是东汉时,蜀郡成都有个学霸,名字就叫张霸。张霸七岁通晓《春秋》,懂礼节,行孝道,被认为是像孔子的弟子曾子一样的圣人,故人称“张曾子”。

图源网络

还有一人就是宋敏求,宋敏求是个官二代,凭借父荫和个人努力,后来官至龙图阁大学士。但他更出名的身份,是藏书家。他是北宋首屈一指的藏书家。史载,他家中藏书达三万卷。就连王安石都因宋敏求而求学区房。史载,王安石“在馆阁时,僦居春明坊,与宋次道(宋敏求,字次道)宅相邻”。这也正是因为对书籍的苛求。

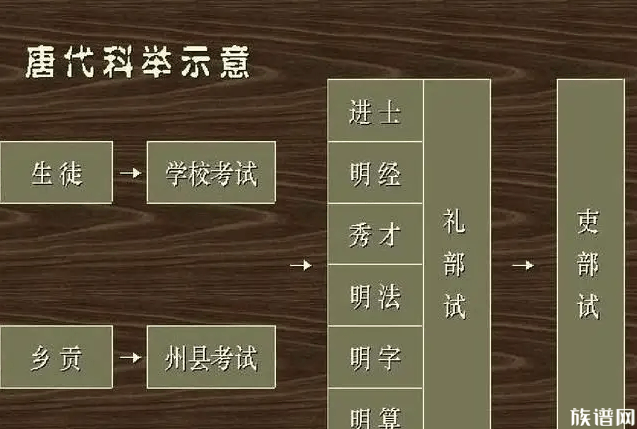

从宋敏求的故事中我们可以发现,在古代科举制度的作用下,人们对于知识的渴求异常强烈,但是彼时书籍抄写和传播并不能形成大规模的范围,因此属于得书籍者更上一筹。所以,古代学区房也是以知识为垄断的,与我们现在的学区房相差无二。

图源网络

在古代,为了接受更好的教育,以便于考取科举功名,整个国家内部形成了一条逐级向上的迁居链条。南宋人洪迈所言:“缙绅多以耕读传家,而乡野之间读书非便,问学非便,故自村疃迁于县、自县迁于郡者多矣。”

可以说,自科举制度确立以来,考试成为晋升的可行性更高的方式,无论是古代还是现在,无论是贫苦百姓还是富贵人家都极大程度的促进家中学子各方面的学习成就,这也是学区房产生的必要条件。

(族谱网:www.zupu.cn)

免责声明:以上内容版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。感谢每一位辛勤著写的作者,感谢每一位的分享。

相关资料

- 有价值

- 一般般

- 没价值

24小时热门

推荐阅读

关于我们

APP下载

{{item.time}} {{item.replyListShow ? '收起' : '展开'}}评论 {{curReplyId == item.id ? '取消回复' : '回复'}}