-

成语背后的家风故事

成语是中华文化的精髓,它体现出中国文化的深厚底蕴和传统知识。成语通常出自古代文献或著名故事,包含了许多关于中国历史、文化、传统习俗和哲学思想的信息。接下来就带大家一起来看看成语背后的家风故事。

历史文化 | 2024-11-22 -

走进雅湖胡步蟾陈列馆

胡步蟾陈列馆坐落在金华市金东区江东镇雅湖村,这个宁静的小村庄因胡步蟾而显得格外庄重与肃穆。陈列馆于2022年9月30日投用,自开馆以来,便吸引了无数市民和游客前来参观学习,成为传承和弘扬胡步蟾精神的重要地方。一踏入陈列馆,我们的韩姓,王姓朋友便被那庄严肃穆的氛围所吸引。展厅布局合理,分为“风雨人生”、“五四风雷”、“抗日烽火”、“为师育人”、“学术成就”、“学界评价”、“纪念传承”及“中堂瞻仰厅”七室一厅。每一部分都详细记录了胡步蟾先生的生平事迹、学术成就及精神风貌,让我们对这位先辈有了更加全面而深入的了解。在“风雨人生”展区,我们看到了胡步蟾先生寻求“强国梦”的艰辛历程。他的一生,充满了坎坷与波折,但他始终坚守信念,勇往直前。在“五四风雷”展区,我们了解到了胡步蟾作为金华“五四运动”的“播火者”,如何领导和组织金华声援北京爱国运动,创办报刊,组织宣传队,开展反帝爱国宣传。他的英勇事迹,让...

历史文化 | 2024-11-07 -

黄帝,炎帝,蚩尤的传说

在如今,中国每个人都可以豪迈的说自己是龙的传人,炎黄子孙。在漫长的华夏史书有记载的4700年里,各种文化汇聚碰撞,形成了汉族为中心的多民族国家,14亿同胞都说是炎黄子孙,龙的传人,我们独特的民族自豪感的表现。4700年前,在华夏广袤的土地上,黄帝,炎帝两大部落之外,蚩尤部落比他们更加的厉害。在那个蛮荒的年代,他们互相讨伐,冲突融合,先是黄帝阪泉之战击败炎帝部落,炎帝部落臣服于黄帝部落,后黄帝,炎帝联军在涿鹿之战打败蚩尤军队,从此开启了黄帝纪元。传说中的蚩尤带有神话色彩,毕竟历史过于久远,蚩尤铜头铁额,有81个兄弟,个个英勇善战,且蚩尤部落掌握了先进的青铜冶炼技术,能够打造青铜武器,对于还在使用石斧,木棒的黄帝,炎帝部落而言,青铜斧钺,青铜剑,无疑是具有碾压的代差。所以在半神话,半历史的记载里,都给我们留下一个印象:蚩尤部落彪悍善战!九黎部落的勇士,曾经数次斩落炎帝,黄帝联军的头颅,打的他们...

历史文化 | 2024-11-04 -

李敢打伤卫青是怎么一回事?

李敢打卫青是在汉朝,其实这件事是李广自刎后引起的连锁反应,结果导致了李敢之死。李广三代,李敢,李陵三人的不幸遭遇,导致汉朝丧失军心,也为西汉的灭亡埋下了伏笔。公元前119年,汉武大帝发起漠北之战,攻打匈奴。指挥大将军卫青,霍去病各自率领5万大军出征。飞将军李广此时已经年迈,觉得漠北之战是封侯的最后机会,所以请求参战。开始武帝并未答应,因为其年迈,但李广不断上奏,于是任命为前将军出征。汉武帝告诫卫青,因李广年老,避免和匈奴当面对阵。卫青让李广从东路出击,拦截单于。李广认为东路迂回,绕远,也不是主力主攻方向,不服从安排,卫青以军法呵斥李广,李广只好领兵走东路。李广部队迷路,没有及时出现在预定位置上,匈奴单于逃跑了。战役结束后,大将军卫青派人询问原因,李广羞愧难当,又觉得封侯无望,遂自刎而亡。李广死后,他的小儿子李敢是一名校尉,李敢年轻气盛,认为父亲李广的死,和卫青脱不了关系,于是一个人到卫姓卫...

历史文化 | 2024-10-29 -

嘉兴平湖县泖河村陆家祠堂

10月27日上午,秋雨绵绵,天下着毛毛细雨,独自漫步于泖河村的街头巷尾,感受着这片古老土地上的历史沉淀与现代生活的和谐交融。尔安书院,这座承载着深厚文化底蕴的建筑,静静地坐落在村边,仿佛是时间的守护者,见证着泖河村的历史变迁。书院旁,一条宽阔的河流缓缓流淌,河面上,运沙船船来船往,忙碌而有序。这条河,不仅是泖河村的生命之源,更是古代盐运的重要通道。据当地村民介绍,这里曾是古代盐埠的遗址,见证了那个时代商贸的繁荣与文化的交流。沿着河边漫步,不禁被一座古朴的祠堂所吸引。那便是清代第一廉吏陆稼书家族的祠堂。祠堂前,石狮威严,牌匾高悬,仿佛在诉说着陆稼书一生为官清廉、造福百姓的传奇故事。走进祠堂,只见内部陈设简朴,却透露出一种庄重与肃穆。墙上挂着陆稼书的画像和生平事迹介绍,让人不禁对这位古代官员的敬仰之情油然而生。人活一世,草木一秋,虽然过去了几百年,然而为国为民的,仍然被人们所谨记。离开祠堂,我...

历史文化 | 2024-10-28 -

岱上村:群山环抱中的古韵新篇

在浙中的怀抱里,隐藏着无数令人向往的秘境,其中,岱上村便是这样一颗遗落在群山之中的璀璨明珠。10月16日下午,天下着毛毛细雨,我们一行5人开车从兰溪城经过罗埠、汤溪。一路都是弯弯曲曲的山道,都是一车通行的沥青路面。

历史文化 | 2024-10-17 -

哀牢山为什么不能随便前往?

云南省玉溪市的哀牢山最近上了热搜,这里普及了一个知识,哀牢山是很危险的,并不像其他的普通的山一样,随意攀登,原因是为何呢?在玉溪当地人的眼里,这个是是一个很基础的常识,然而对于外地人而言,并不是很清楚,哀牢山很神秘,然而由于一些因素,导致其未开发,至今仍是原始森林。1、地理环境复杂哀牢山常年大雾弥漫,就算是晴天没有雾,也会突然起雾,起雾后,即便是距离3,4米都会看不见人影。哀牢山并不算高,在两千到三千米左右,然而比较陡峭,哀牢山延绵五百多公里,很大,是我国为数不多的至今也人迹罕至的原始森林。没有多少人类活动的踪迹,就会导致没有路,在里面行走很困难。哀牢山气候反复无常,一座山不同地方会经历春夏秋冬,突然暴风骤雨,刚刚还是很炎热,突然大降温非常冷,若是失温,就会丧命。雾气太浓,二氧化碳含量高,会导致人昏迷。2,磁场乱地球上有很多地方,磁场紊乱,指南针,罗盘失灵,即便是卫星电话,也会打不出去。进...

历史文化 | 2024-10-12 -

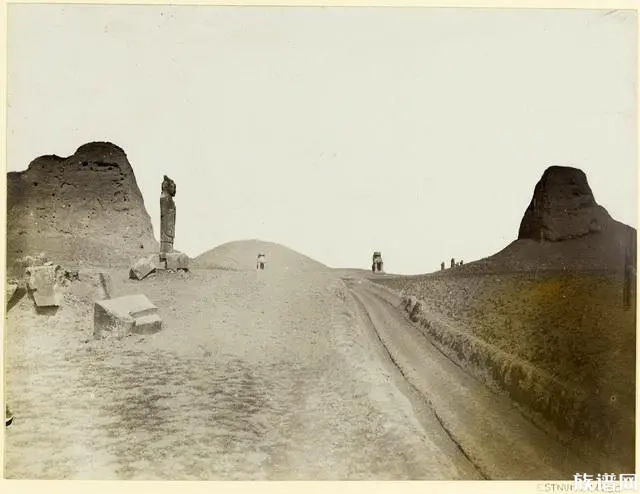

古代山上为什么没有树?

翻阅一些清朝时候的照片可以看出,很多的山上都是光秃秃的,例如老照片武则天和李治的乾陵,旁边都是光秃秃的。还有南京,杭州等地的老照片,

历史文化 | 2024-10-10 -

开国元勋——十大元帅的后人今安在?

明天十月一日国庆节,距离新中国建立已经走过75个年头了,而当年为共和国立下汗马功劳的十大元帅,其后代子女是什么情况?1,朱德朱老总女儿朱敏,第二次世界大战期间,她在苏联学习,后苏德战争爆发,被德军抓捕,关进了集中营,她在集中营里守口于瓶,减少说话,让人误以为她是个哑巴,身份始终没有暴露,后来苏联红军反攻德国,才得以获救。2,彭德怀彭老总比较遗憾,和妻子浦安修并无生育子女,和彭总关系最亲的,要数其侄女彭钢,彭钢的父亲是烈士,所以彭钢把彭总当做亲生父亲一般,彭总晚年,彭钢经常去看他。彭钢少将继承了彭总的性格,铁面无私,有军中女包公之称。3,林总林总儿子已亡,仅有2个女儿依然在世,前妻张梅生林晓霖,叶群生林立衡(又叫林豆豆)。林晓霖在90年代给陈云写信,呼吁编纂四野军史,获得批准。林立衡曾在北京挂名黄冈家乡人开的某酒店任总经理。4,贺龙贺老总三女一儿,三个女儿里,贺捷生,贺晓明是少将,贺黎明为某...

历史文化 | 2024-09-30 -

古代长幼排行:孟、伯、仲、叔、季

在古代中国,长幼有序不仅是家庭伦理的重要组成部分,也深深烙印在了社会文化的方方面面。先秦时期,人们常用孟、伯、仲、叔、季这五个字,来精确区分兄弟姐妹间的长幼次序。

历史文化 | 2024-08-29