-

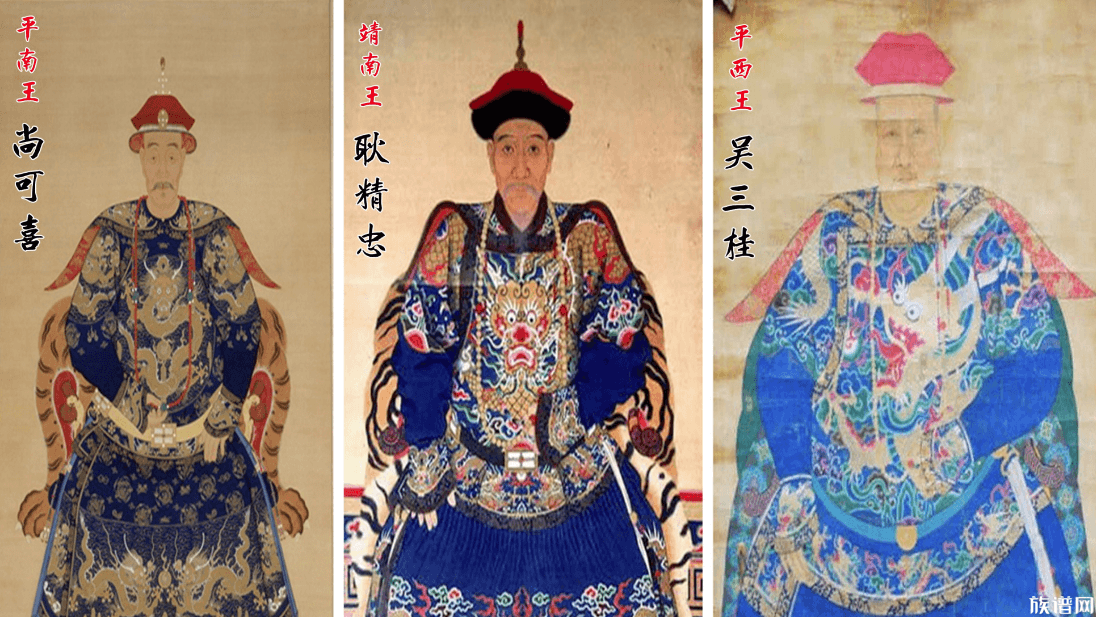

清朝三藩之乱是怎么回事?康熙皇帝如何平定的?

三藩之乱是清朝康熙年间一场重大的政治风波,持续八年之久。这场叛乱源于清朝中央政权与三位藩王之间的矛盾激化,吴三桂等人举兵反叛,战火迅速蔓延全国。康熙皇帝坚决打击叛乱势力,通过军事打击和政治分化相结合的策略,最终成功平定了叛乱。三藩之乱不仅加速了清朝中央集权的进程,也暴露出统治中的问题和矛盾,促使清朝政府进行了一系列改革。这场叛乱对中国历史发展产生了深远影响,成为清朝政治演变的重要节点,也为后来的政治变革提供了借鉴和启示。

历史文化 | 2024-04-08 -

布朗族祭拜祖先的传统仪式深度解析

布朗族是中国西南部的一个古老民族,以独特的信仰和祭拜祖先的传统仪式而闻名。布朗族人深信祖先的灵魂能保佑他们,因此通过举行各种仪式来祭拜祖先,表达敬意和感激。他们崇拜氏族祖先神和家神,通过祭祀活动强化氏族团结和家族凝聚力。此外,布朗族还尊奉山神、社神等自然神灵,并敬畏水鬼苦拉,通过仪式和禁忌来祈求平安和避免不幸。这些传统仪式和信仰体现了布朗族人对自然和祖先的敬畏,也是他们精神生活的重要组成部分。

历史文化 | 2024-04-03 -

生男孩、生女孩在古代为何被称为弄璋之喜、弄瓦之喜?

生男孩、生女孩在古代为何被称为弄璋之喜、弄瓦之喜?

历史文化 | 2024-03-29 -

古代私塾:探秘古代私塾的教育方法与原则

古代私塾教育是我国古代教育的重要形式,注重因材施教、蒙童教养和基础教育。学生入学简便,教学灵活多样,强调个体差异与品德修养。私塾以经典著作为教材,注重背诵与记忆,培养学生扎实的基础知识和良好的学习习惯。私塾教育虽受时代限制,但其教育智慧仍对今日有所启示,值得我们深入研究和借鉴。

历史文化 | 2024-03-29 -

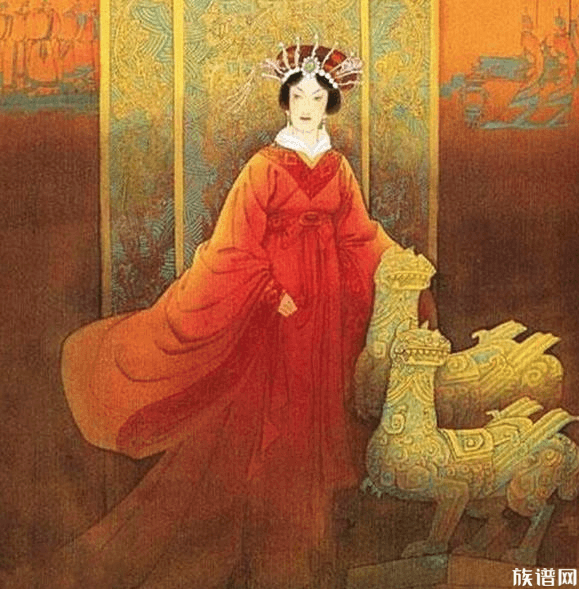

中国古代妃嫔等级制度划分及特点详解

中国古代的妃嫔等级制度随历史发展而变革,体现了尊卑有序和皇帝对后宫的严格管理。从周朝的雏形到秦汉的完善,再到唐朝的高峰,各朝代均根据自身国情和文化特点制定制度。宋朝整顿改革后,后宫制度相对简洁明了,为政治稳定和社会发展提供保障。

历史文化 | 2024-03-26 -

皇位之争:解析古代皇帝得位的多种方式

古代皇帝得位方式多样,主要包括世袭嫡长子制、兄终弟及制、立子杀母制、密建皇储制等。这些制度受当时继承制度和文化背景影响,反映了古代社会权力结构和观念。除此之外,特殊情况下皇帝也可能通过军事征服或政治手段夺取皇位。这些方式不仅体现皇帝维护皇权稳定的决心,也展示其在权力斗争中的智慧与手腕。

历史文化 | 2024-03-25 -

商朝始祖契:玄鸟传说与商丘建都的千年之谜

商朝始祖契的玄鸟传说与商丘建都之谜,是中国古代历史中的传奇篇章。契因玄鸟卵而生,成为商族始祖,其故事蕴含商族对鸟类的深厚信仰。契的孙子颛顼在商丘建都,商族由此壮大,最终建立商朝。商丘地区见证了商族的兴起与繁荣,承载了深厚的民族情感。契的传说与商丘建都历史,不仅是商族文明的传承,也为我们理解古代文明提供了宝贵线索。

历史文化 | 2024-03-25 -

唐风与日式:唐朝服饰与日本和服的区别与联系

唐朝唐服与日本和服在服饰文化中各具特色。唐服以宽袍大袖、华丽繁复著称,展现了唐朝开放包容的文化精神;而和服则注重身体的包裹与展现,以自然简约的纹样和色彩体现日本文化的和谐之美。两者在样式、色彩、穿着场合及文化内涵等方面存在明显区别,这些区别不仅反映了两国文化的不同特点,也体现了中华文化与日本文化在交流中的相互借鉴与融合。

历史文化 | 2024-03-24 -

解读“无事不登三宝殿”背后的佛教文化内涵

“无事不登三宝殿”这一成语,源于佛教文化,体现了人们对佛教信仰的尊重与敬畏。在佛教中,“三宝”指佛、法、僧,而“三宝殿”则是信徒们礼拜与修行的神圣之地。这一成语意味着非有重要之事,不会轻易打扰这片圣地。同时,它也反映了人们在日常生活中对重要事情的谨慎态度。

历史文化 | 2024-03-16 -

懿德皇后与明德皇后:开国元勋之女、宋朝两位皇后的不同人生

懿德皇后符氏,出身显赫,智慧卓越,为宋朝皇室增添光辉。其家世显贵,符氏亦非凡,早逝后却仍享皇后之尊,其影响深远。明德皇后李氏,开国元勋之后,性格谨慎宽厚,母仪天下。虽遭丧子之痛,仍坚韧不拔,为宋朝稳定贡献良多。真宗对其极为孝敬,李氏之德,后世传颂。两位皇后各领风骚,以不同方式展现宋朝皇后之美德与风采,共同绘就宋朝历史之绚丽篇章。

历史文化 | 2024-03-16