-

三省六部九卿制:古代中央官制政府机构的演变与职能

三省六部制与九卿制度是中国古代政治体制的重要组成部分。三省六部制通过中书省、门下省和尚书省的分工合作,形成决策与执行的紧密体系,提高了行政效率。六部则细分了各项政务,确保国家运转有序。九卿制度则起源于周朝,历经多个阶段演变,负责礼仪、警卫、财政等事务,是古代政府机构的骨干。随着历史发展,九卿的地位逐渐转变,但仍保持其在政治体制中的重要作用。两者共同构成了古代政治制度的基石,体现了古代政治智慧,对后世政治制度发展产生深远影响。

历史文化 | 2024-03-13 -

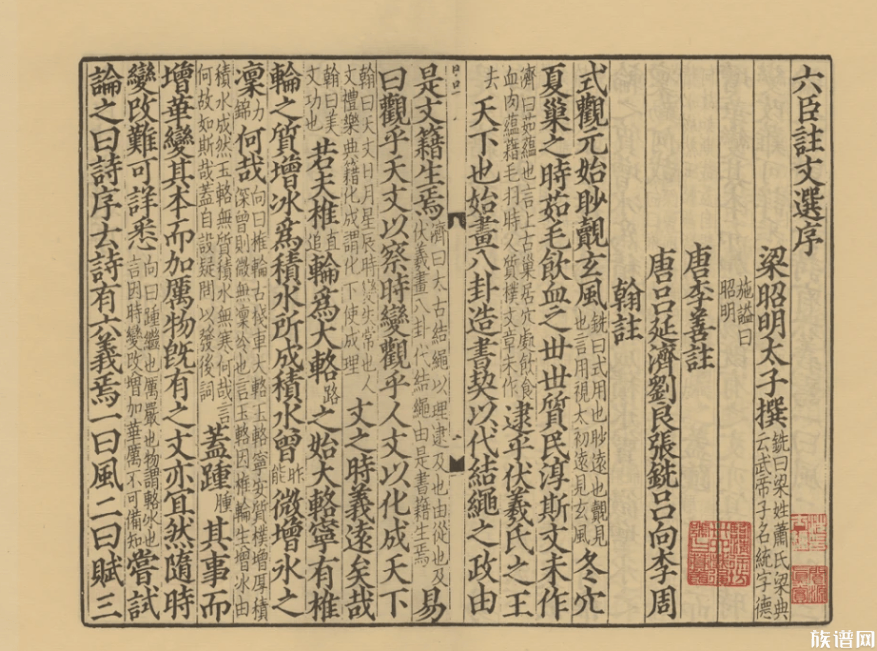

“经、史、子、集”探源:从“汗青”到“万卷”的文化传承

“经、史、子、集”作为古代图书分类的智慧结晶,深刻反映了我国丰富的学术体系和独特的文化魅力。通过这一分类法,我们可以窥见古代儒家经典、历史文献、诸子百家著作及文学作品的繁荣与多样。同时,古代书籍的丰富称谓和典故,如“汗青”、“卷”、“润笔”等,不仅展现了古人对书籍的珍视与创意,也承载了深厚的文化底蕴。这些称谓与典故不仅是文化的印记,更是历史的记忆,值得我们深入探究与传承。

历史文化 | 2024-03-12 -

龙之六态:中国古代传说中的六种龙形象解析

中国古代神话中,龙的形象丰富多样,每种形态都承载着深厚的文化寓意。应龙、螭龙、蛟龙、虬龙、烛龙和蟠龙是其中的六种代表。应龙有翼,助大禹治水;螭龙无鳞有鳍,被视为防火神兽;蛟龙无角,能引发水患;虬龙有角无须,形象独特;烛龙掌控昼夜,威力极大;蟠龙身长千里,力量强大。这些龙不仅体现了古人对自然的敬畏。

历史文化 | 2024-03-11 -

固伦雍穆长公主雅图:皇太极之女的传奇人生

固伦雍穆长公主是清朝皇太极的第四个女儿,满族人,其母为孝庄文皇后博尔济吉特氏布木布泰。1641年,13岁的她嫁给孝庄文皇后的亲侄子弼尔塔哈尔,后成为固伦长公主,曾被封为兴平公主和雍穆长公主。长公主信奉佛教,去世后被火化,并安葬在今扎鲁特旗前德门苏木的南面丘陵中。关于她的子女资料不太清楚,只知道她的长子是鄂齐尔。弼尔塔哈尔是孝庄文皇后长兄乌克善的第三个儿子,两人结婚后生活在一起,但弼尔塔哈尔于1667年去世。固伦雍穆长公主的一生充满了皇族的荣耀与宿命。

历史文化 | 2024-03-11 -

笔墨雅称:笔墨书法绘画背后的文化密码

书法绘画中,笔与墨的称谓丰富多彩,蕴含深厚文化底蕴。笔有“毫”“管”“翰”等别称,形象描绘其结构与特性;墨则被称为“乌丸”“乌金”等,赞美其质地与色泽。更有“易玄光”“龙宾”等拟人化称谓,赋予墨以生命与灵性。而“洙泗珍”则将墨与儒家文化紧密相连。这些称谓既体现了古人对书法绘画的热爱,也传承了丰富的历史文化。

历史文化 | 2024-03-08 -

现在有三八妇女节,古代有什么女性节日吗?

三八妇女节源于20世纪初美国芝加哥女工的罢工游行,旨在庆祝女性贡献。古代也有类似节日,如中国上巳节,女性参与祭祀、游春、展示才艺,祈求幸福。上巳节体现了古代女性地位和文化传统,但逐渐淡出视线,需传承发扬。

历史文化 | 2024-03-08 -

古代帝王的妃嫔等级制度:演变成为何后期太后自称为“哀家”

古代帝王后宫妃嫔制度中,封号代表身份等级和尊卑次序,从“婕妤”到“昭仪”再到“贵妃”等,反映女性地位变迁。太后自称“哀家”源于古代戏曲,仅皇后或太后可用,表示寡妇身份和尊贵地位,以及对逝去皇帝的思念。

历史文化 | 2024-03-05 -

揭秘古人对儿子的多样化称呼:子、男、丈夫子等

古人对儿子的称呼多样,如“子”、“男”、“丈夫子”等。嫡庶观念下,嫡子地位高于庶子,称呼也不同。养子被称为“假子”、“义子”、“义男”或“螟蛉”。儿子的妻子最早被称为“妇”,后来也有“息妇”、“媳妇”等称呼。

历史文化 | 2024-03-04 -

巡抚与县官:中国古代地方长官职责与权力担当

巡抚和县官是中国古代地方行政长官的代表,其职责、权力和称谓随着历史演变而变化,反映了政治制度的变迁和社会发展。他们维护地方稳定、促进社会发展,为中央与百姓沟通搭建桥梁。这些经验与故事仍具有启示意义,为理解古代政治和社会提供视角。

历史文化 | 2024-03-01 -

古代太监制度:深宫之中的特殊历史群体存在—太监

太监,这一称谓背后蕴含着复杂的历史和文化背景。他们的存在可以追溯到奴隶制时代,当时的寺人原指宫廷内的近侍小臣,而后随着时代的变迁,阉割成为了这一群体的共同特征。宦官、阉人、腐人、内臣、中官等称谓,都是对这一群体在不同历史时期、不同文化背景下的不同认知与定位。

历史文化 | 2024-02-29