-

AI复原焚毁族谱:哈佛大学AI复原谱牒引发法律与伦理之争

哈佛大学利用AI复原焚毁谱牒,引发隐私权争议。家族后人起诉校方,称复原非婚生子记录侵犯隐私。争议焦点在于:物理销毁是否仍受隐私保护?技术能力是否等同道德权利?事件揭示数字时代“遗忘权”困境,呼吁建立技术伦理规范,平衡科技进步与个人尊严。

族谱知识 | 2025-07-01 -

倒插门入族谱:江浙独女家庭把女婿写进族谱

江浙独女家庭推动"倒插门"女婿写入族谱,挑战传统宗法制度。这一静默革命折射出独女家庭延续香火的现实需求与传统血脉观念的碰撞,展现宗族文化在时代变迁中的自我调适。族谱从纯正血统证明转变为记录实际传承者的载体,体现了文化传统的韧性演变。

族谱知识 | 2025-06-22 -

同性恋入谱争议:2021年湖南某族修改规约允许登记同性伴侣

2021年湖南某侗族村寨修订古老"款约",允许同性伴侣入谱,赋予其在宗族体系内的文化认同。这一变革并非依赖现代法律,而是通过侗族传统的协商机制,在文化内部实现包容。相比城市LGBTQ+运动的对抗性诉求,侗寨的温和调适展现了传统文化自身的弹性,为多元共融提供了另一种可能路径。

族谱知识 | 2025-06-20 -

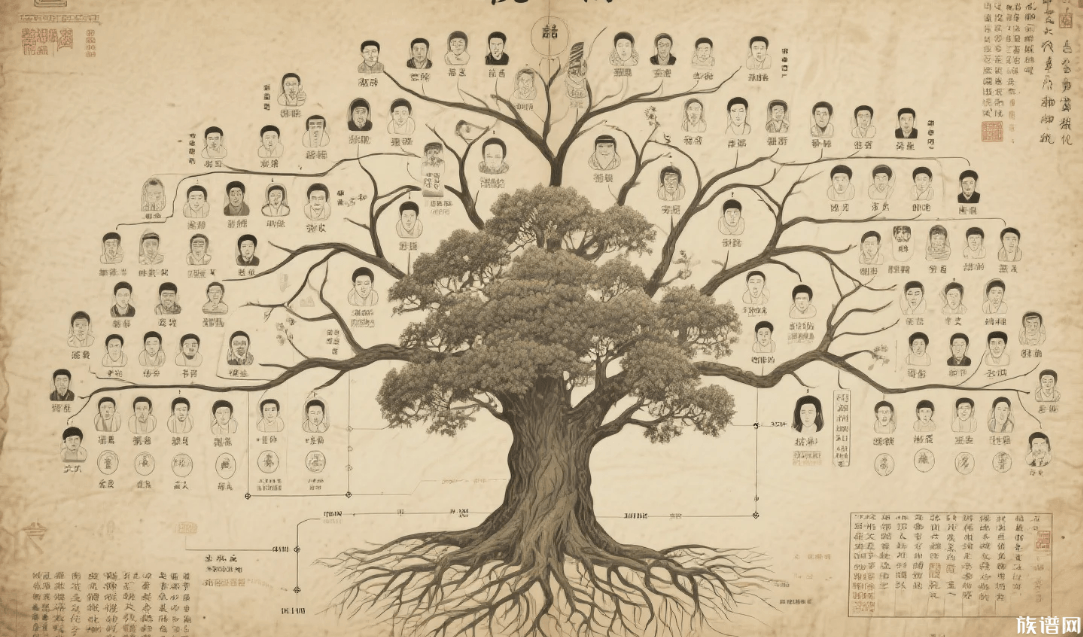

宗族图谱的两种隐喻:北方树状族谱与客家凝聚圆环

北方汉族的树状世系图,如根系稳固的宗法秩序,强调纵向传承;而客家的同心圆图谱,则如迁徙记忆的年轮,凝聚离散血脉。二者分别映射农耕文明的稳定与移民族群的流动智慧,在族谱结构上呈现截然不同的文化逻辑,却共同书写着中国人对血缘与根源的永恒追寻。

族谱知识 | 2025-06-16 -

谱箱形制密码:樟木材质防虫,长宽比例多取9:5(九五之尊隐喻)

樟木谱箱,以长九宽五的规制暗合“九五之尊”,木香防虫,纹理如山河。匠人凿刻时,尺寸已非偶然,而是对血脉尊严的无声守护。帝王以宫阙载史,家族以谱箱承脉——两者皆在抵抗时间。开启箱盖的刹那,木香漫溢,如叩开一道通往过去的门,让姓氏的温度在岁月里恒久不散。

族谱知识 | 2025-06-15 -

浙南"圆谱戏":新修族谱完成时请戏班连演三日祭祖

浙南"圆谱戏"是宗族新修族谱完成后的重要仪式,通过连演三日大戏祭祖、娱人、凝聚血脉。祭祖环节庄严肃穆,族人禀告新谱告成;随后锣鼓喧天,戏曲演绎家族兴衰,老中青三代同观,文化记忆悄然传承。戏散谱存,家族精神在仪式中得以延续,连接过去与未来。

族谱知识 | 2025-06-11 -

川西"晒谱节":每年六月六曝晒族谱防虫蛀,兼具家族联谊功能

川西"晒谱节"源于明代,最初为防虫蛀而晒族谱,后演变为家族团聚、强化血缘认同的重要仪式。历经时代变迁,传统宗法功能淡化,如今更侧重亲情联谊。这一习俗在岁月流转中不断调适,从实用智慧升华为维系家族记忆的文化纽带,展现了民间传统在现代化进程中的顽强生命力

族谱知识 | 2025-06-10 -

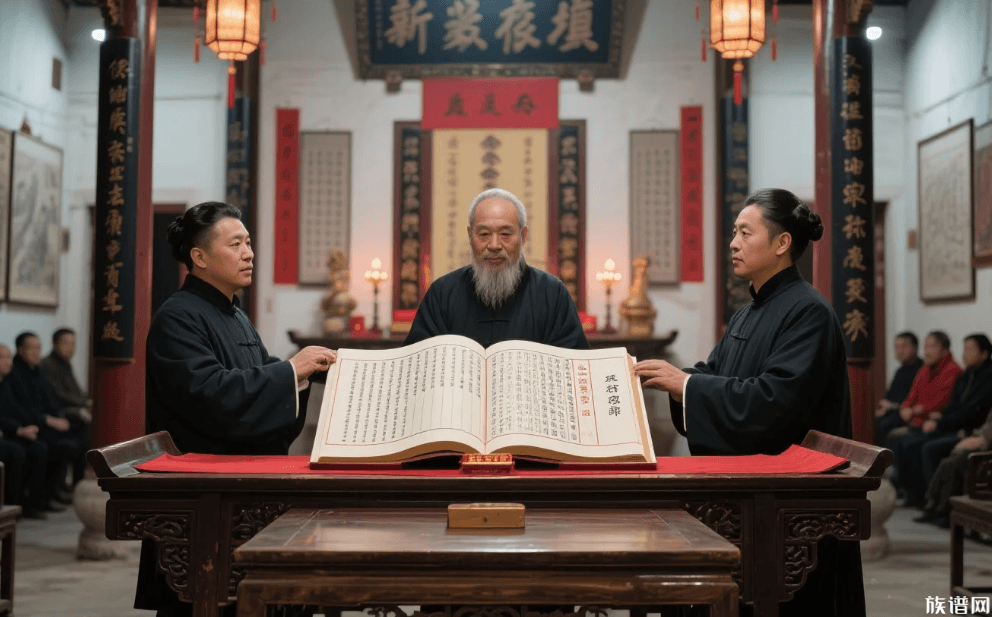

闽粤祠堂"冬至颁谱礼":新谱盖骑缝章后焚毁旧谱

闽粤宗族的冬至颁谱礼中,新谱盖骑缝章后焚毁旧谱并非简单的更替,而是一场精密的记忆传递仪式。骑缝章象征血脉的延续与权威认证,而焚毁旧谱则确保新谱的唯一性,并将家族记忆从物质载体升华至集体精神传承。这一行为融合了宗族权威、历史延续与文化信仰,展现了中国传统社会对“生生不息”的深刻理解。

族谱知识 | 2025-06-09 -

从庙堂到乡野:分析国史、地志与家谱的三者之间的联系?

国史、地志与家谱共同构成中华文明的历史记忆体系。国史记载民族兴衰,地志描绘山川风物,家谱延续血脉传承。三者相互依存:国史需要地志的空间承载,地志依赖家谱的微观填充,家谱则依托国史的时代背景。这种宏观与微观的互动,形成了中国人独特的时空认知与文化认同,维系着中华文明的延续性。

族谱知识 | 2025-06-06 -

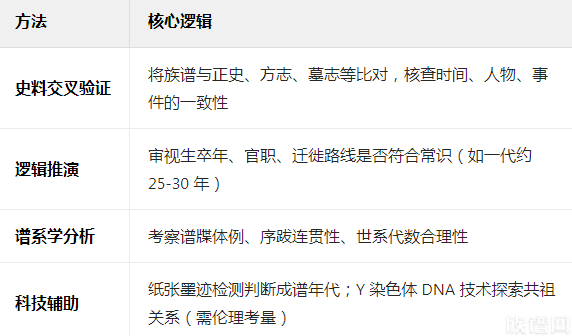

福建族谱假冒现象:历史溯源与当代辨伪

福建族谱造假现象频现,表现为攀附名门、虚构功名等。其成因与中原正统情结、科举压力等有关。辨伪可用史料交叉验证等方法。族谱虽存造假,却具社会、移民史等文化价值,需理性看待。

族谱知识 | 2025-05-29