-

昭穆字辈诗:福建客家人"逢山必有客"对应字辈分布

福建客家为例,剖析昭穆字辈诗如何通过五行意象、地理符号记录迁徙轨迹。字辈诗中的“山泽”“溪岳”等词既是辈分标识,更暗含族群翻越武夷山脉、沿汀江扩散的地理密码,形成宗法制度与生存空间的诗意叠合。

族谱知识 | 2025-05-26 -

女性入谱规则变迁:明清多数族谱只录姓氏,民国后出现"女儿专列"

明清族谱多仅录女性姓氏,视其为夫家附属;民国后,新式教育、法律变革推动女性地位提升,族谱开始出现“女儿专列”,详载姓名、生平等,甚至单独立传。这一变迁折射出宗族文化从男权主导到性别平等的现代化转型,既反映社会观念演变,也体现女性从家族符号到历史主体的身份重构。

族谱知识 | 2025-05-26 -

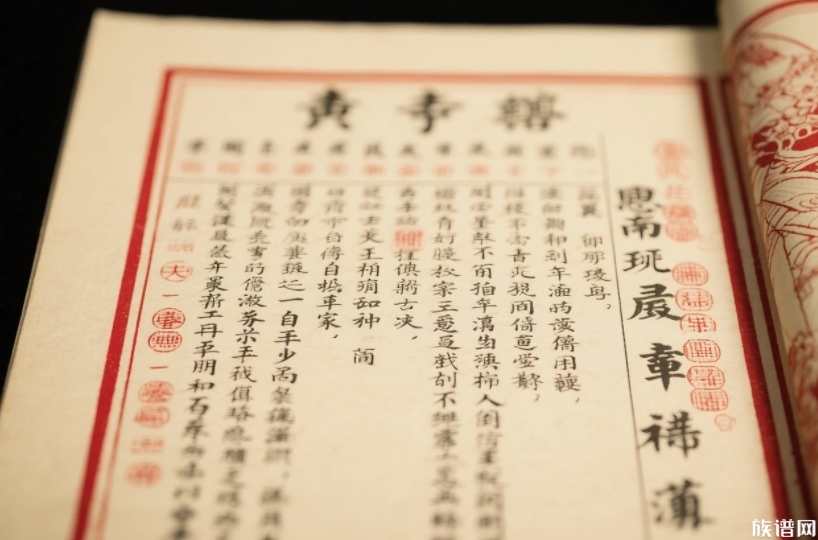

族谱中的"削谱"现象:除名惩戒徽州胡氏削谱11条规则

明清徽州胡氏的削谱规则是宗族司法权的典型体现,通过除名惩戒维系伦理秩序。十一条规则涵盖伦理、经济、生活等领域,形成分层惩戒体系,并与国家法互补。削谱不仅是身份剥夺,更是一种文化权力运作,强化宗族权威。该现象揭示传统社会“国法—家法”共治的逻辑,为理解中国古代基层治理提供关键视角。

族谱知识 | 2025-05-24 -

焚谱毁祠劫难:太平天国时期大量族谱被毁与"去宗法化"运动

太平天国运动以宗教狂热冲击传统宗法秩序,大规模焚毁族谱、捣毁祠堂,试图构建“天下一家”的社会结构。这场“去宗法化”运动虽短暂瓦解了宗族体系,却在战后遭遇顽强反弹,士绅阶层通过修谱续祠重建宗法秩序。

族谱知识 | 2025-05-22 -

明代黄册制度:户籍管理与族谱的治理耦合

明代黄册制度以户籍登记为核心,通过里甲制将人口固着于土地,并与民间族谱深度绑定。宗族依据世系编修族谱,为黄册提供人口数据,而官府则借助族谱强化赋役征派与社会控制。这一制度既降低行政成本,又巩固宗族权威,形成"家国同构"的治理模式,但也导致户籍固化与社会流动受限,影响深远。

族谱知识 | 2025-05-20 -

湖北黄氏家谱字辈大全:从慎明堂到江夏派

湖北黄氏家族字辈系统承载着深厚的儒家文化基因。本文系统解析慎明堂"源远流长世绪昌"、江夏义城堂"忠孝允若"等代表性字辈,展现黄氏家族如何通过字辈维系血脉传承与文化认同,为研究湖北地域家族文化提供独特视角。

族谱知识 | 2025-05-19 -

魏晋南北朝的“身份档案”:谱牒学如何成为门阀社会的基石

魏晋南北朝门阀制度通过九品中正制固化社会分层,催生谱牒编纂热潮。官方谱牒如《十八州士族谱》成为政治身份凭证,而《世说新语》等文本则构建门阀的文化记忆。谱牒学从实用工具发展为学术范式,反映权力与知识的共生关系。这一高峰不仅是制度产物,更奠定了中古中国的社会认知模式。

族谱知识 | 2025-05-19 -

孔氏辈分:跨越六百年的文化谱系

孔氏辈分作为中华文化的重要组成部分,自明朝以来传承了六百余年,承载了深厚的儒家思想与文化认同。本文将深入探讨孔氏辈分的起源、发展及其在现代社会中的转化与应用,揭示其在东亚文明圈中的独特魅力与历史意义。

族谱知识 | 2025-05-19 -

从欧阳修到苏洵:确立宋代“五世则迁”的小宗之法

北宋欧阳修《欧阳氏谱图》与苏洵《苏氏族谱》确立“五世则迁”的小宗之法,以应对唐末以来宗法崩解的社会现实。这一谱牒改革既适应科举社会的流动性,又维系士大夫阶层的文化认同,形成动态宗族记忆模式。其影响延续至明清宗族管理,并在现代宗亲组织中仍有回响,展现中国传统社会的组织智慧。

族谱知识 | 2025-05-16 -

黄氏字辈表:黄氏家谱字辈的历史、文化

黄氏字辈表不仅是黄姓家族文化的重要组成部分,更是家族历史和精神的承载者。本文将全面解析黄氏家谱字辈的内容、意义以及在不同地区的分布情况,帮助读者更好地理解和传承这一姓氏的文化精髓。同时,我们将探讨黄氏家族在历史长河中的演变与影响,带您走进黄氏文化的丰富世界。

族谱知识 | 2025-05-15