如皋冒氏家族

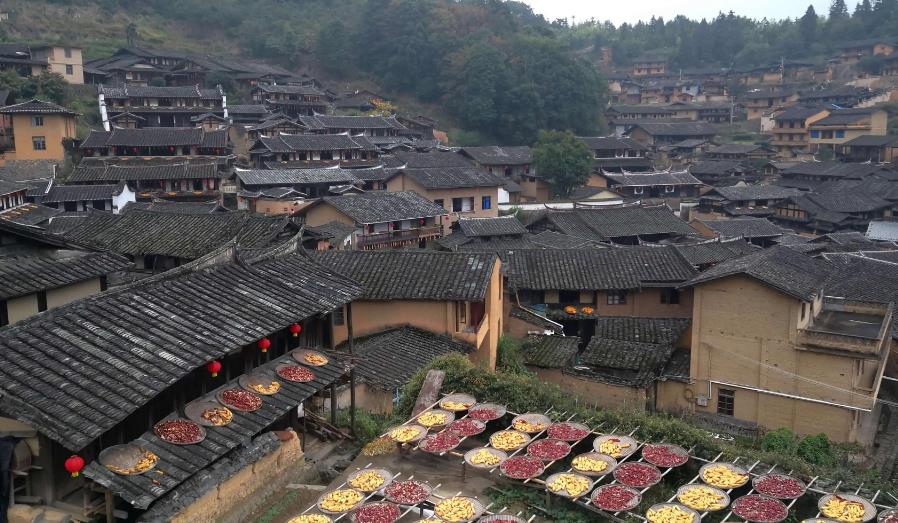

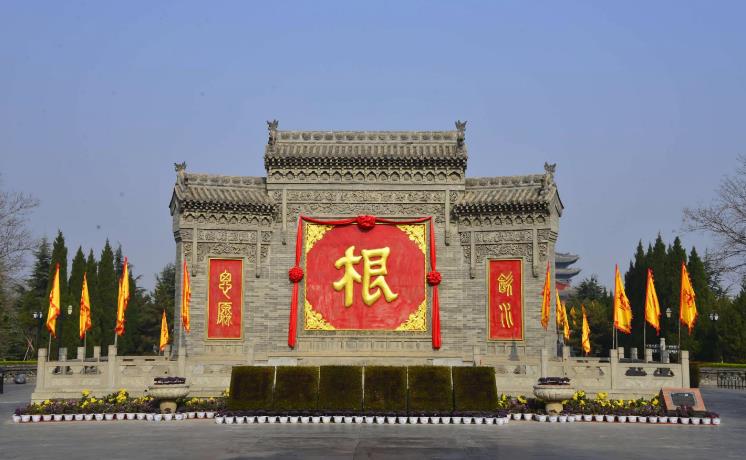

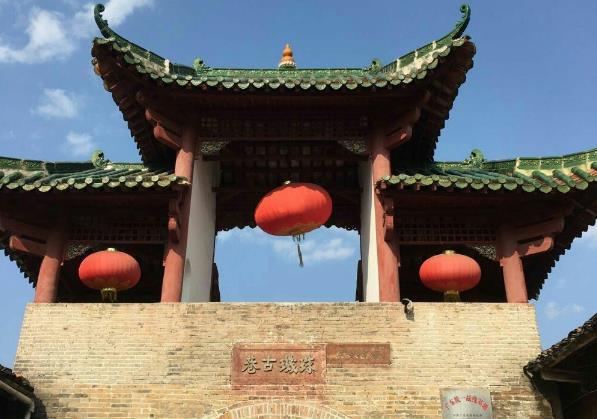

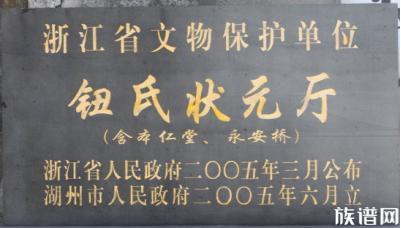

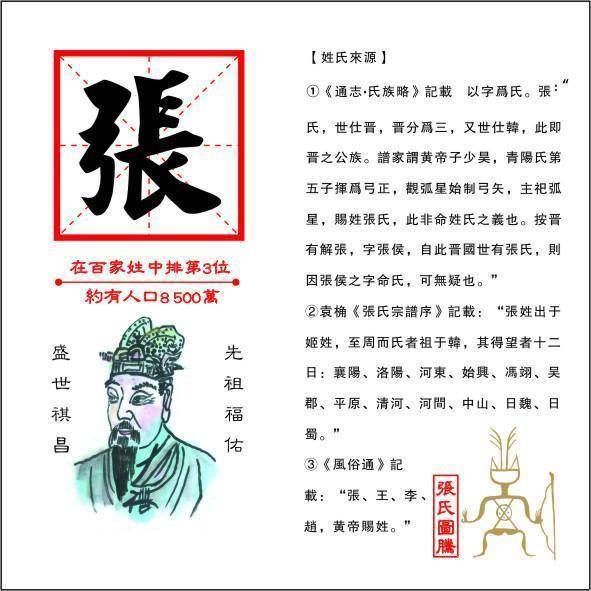

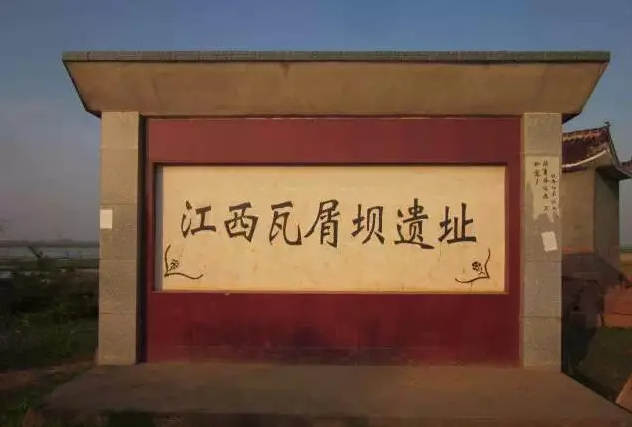

如皋冒氏家族起源于元末明初,兴旺发达于明朝,并成为明朝时期如皋冒、苏、李、钱四大望族之一,官宦世家。对明朝灭亡,他的切肤之痛是不言而喻的。冒氏先人为成吉思汗后裔,忽必烈第九个儿子镇南王脱欢的后代。元朝末年,皇帝曾通过给子孙后代封地的方式保护皇族免于灾祸。冒氏家族的先人冒致中选择了将封地定在如皋。因为,在如皋这座风水极佳之地隐居,远离兵祸战乱,可以自求多福。 如皋冒氏家族中最有名的人物无疑是跻身”明末四公子“之一的冒辟疆。冒襄,字辟疆,他是明末清初文学家。他一生著作颇丰,主要作品有《朴巢诗选》《朴巢文选》《先世前征录》《岕茶汇抄》《水绘园诗文集》《影梅庵忆语》《寒碧孤吟》和《六十年师友诗文同人集》等。他最为人乐道的就是与董小宛缠绵悱恻的爱情。

2644次浏览