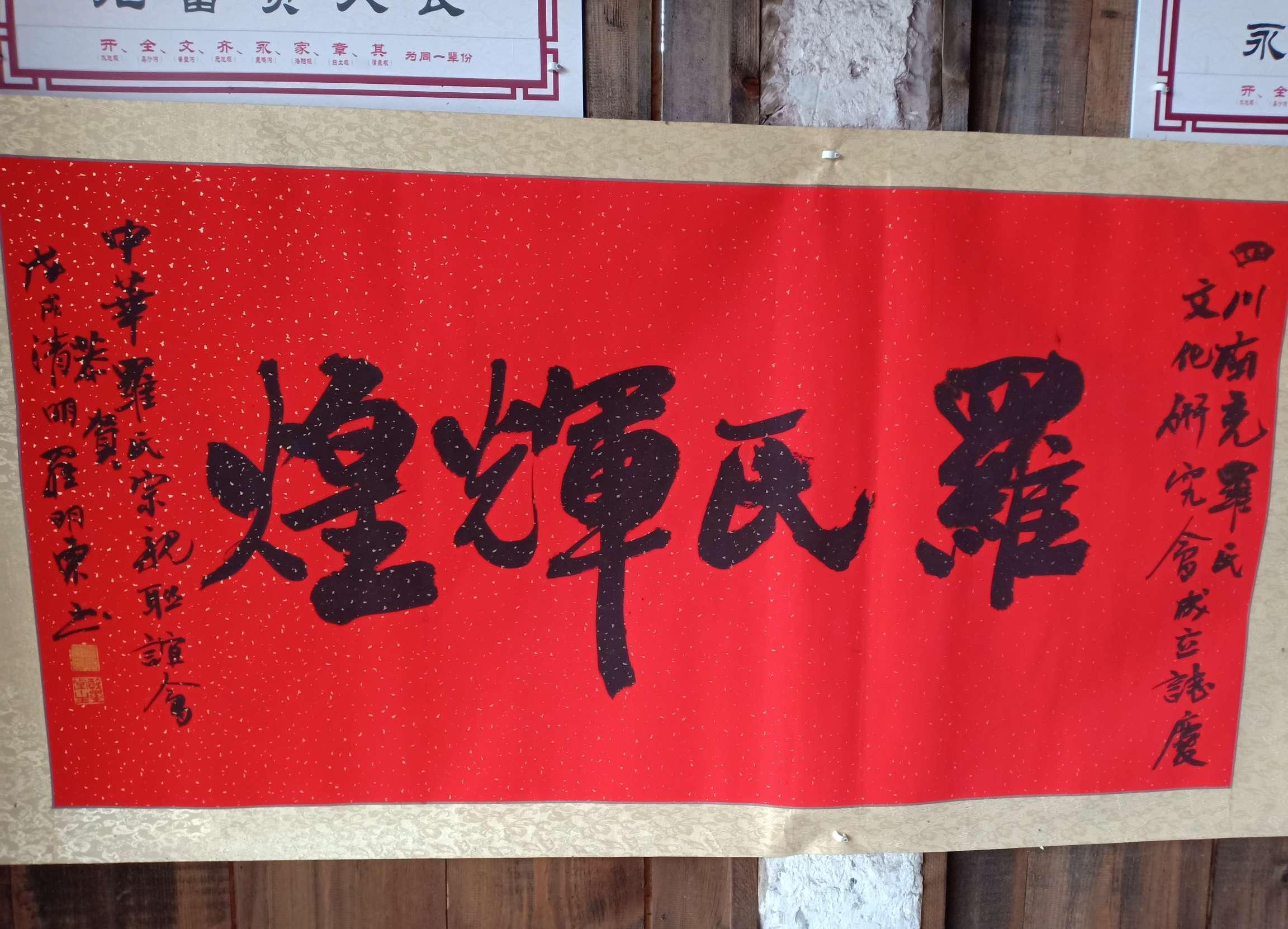

香港罗氏家族

罗,出自妘姓,为颛顼帝之孙祝融氏之后裔。“妘”为中国古代最早的姓氏之一。据《说文通训定声》记载,鄢、郐、路、逼阳、鄅等姓,都是古时的妘姓国。祝融,名黎,为帝喾时的火官(掌管民事)。祝融的后裔分为八姓,即己、董、彭、秃、妘、曹、斟、芈等,史书称为“祝融八姓”。到了周朝的时候,有子孙被封在宜城(今湖北省宜城县),称为罗国。古帝颛顼的曾孙重黎,在帝喾时任火正,甚有功,能光融天下,被帝喾命曰祝融。后重黎被诛,由其弟吴回继任火正,仍称祝融。祝融后裔有一支于西周初受封建立罗国,为子爵,建都于今湖北宜城县西,后徙今湖北枝江县东北,又迁今湖南湘阴县东北,约于公元前690年被楚国所灭,子孙以国为氏,即罗氏。 先秦时期,罗氏一直活跃在湖北、河南、甘肃地区。到楚文王时,罗姓族人向南进入湖南的汨罗县。秦汉时,罗姓已经播迁到江西南昌地区,一直到宋朝,罗姓在江西发展很繁荣,为江西的大姓。随后罗姓从湖南和江西向南进入两广地区,向西进入湘西和湘南,再向西进入川东、贵州、云南。到了唐朝以后,尤其在明朝,罗姓已经分布到祖国的大江南北,在广东、福建、四川等地得到了稳定的发展,清初罗姓进入了台湾。 罗氏,在台湾是个较为普遍的姓氏。台湾的罗姓,来自福建宁化。主要集中居住在苗栗和新竹两县,其他各县市也散居不少。台湾的罗氏与北方的罗氏是一脉相承的。

2726次浏览