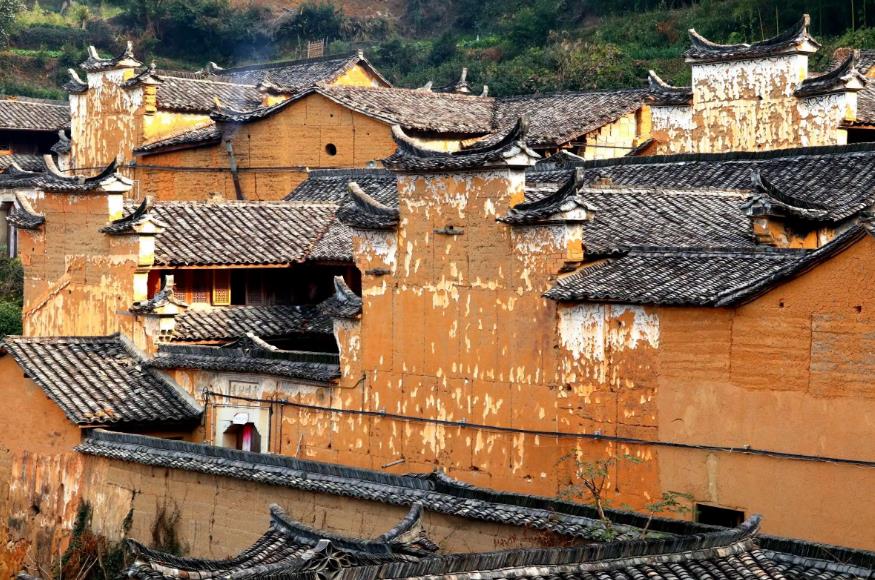

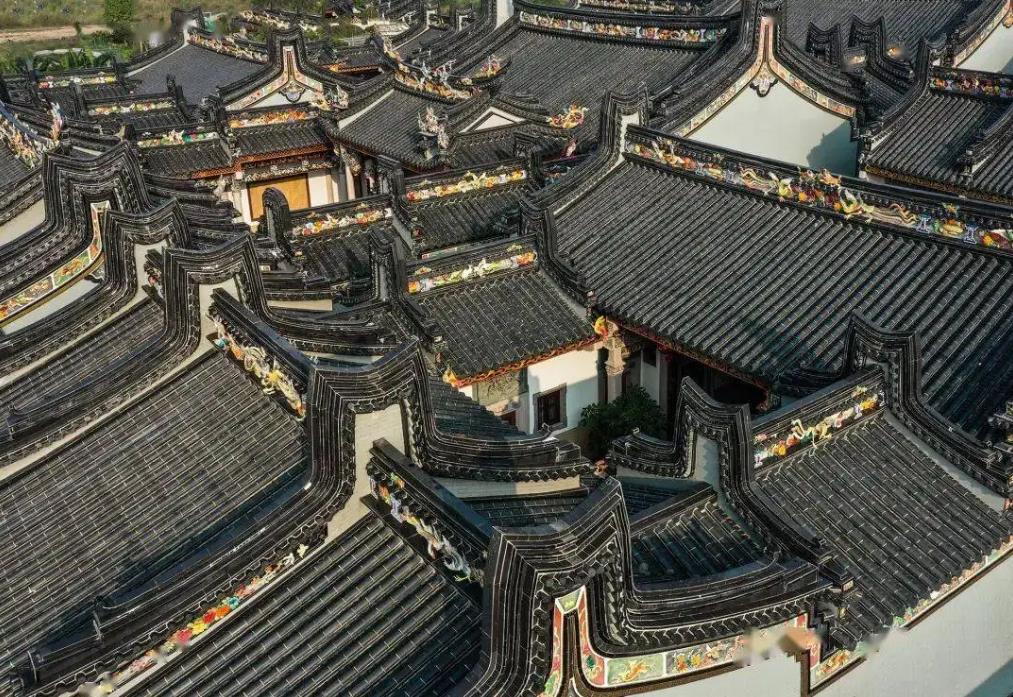

月岭古民居

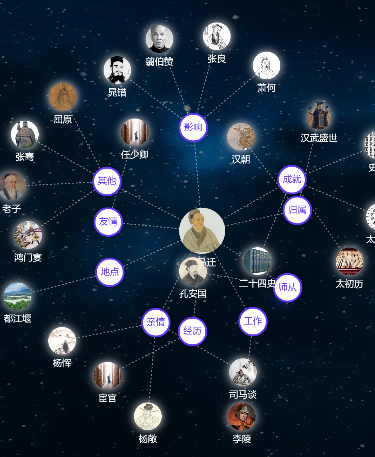

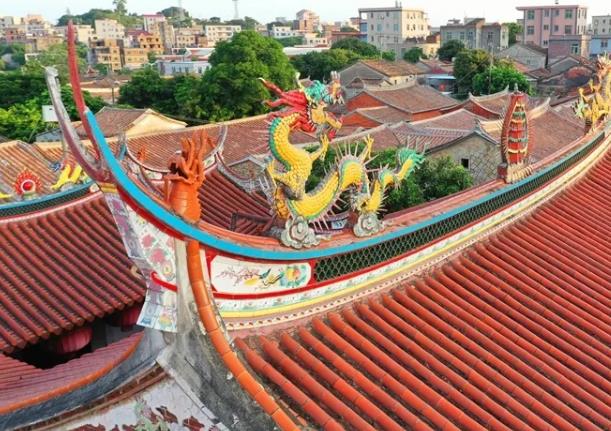

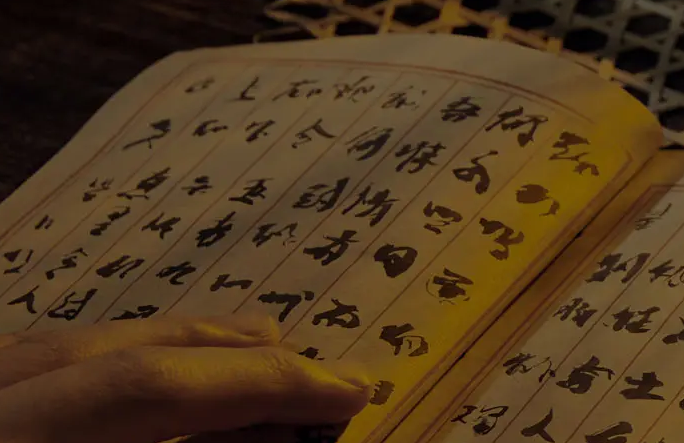

月岭古民居始建于明末清初,到如今也有七百余年的历史了,但依旧保存完善,是具有中原楚国风貌和和格调的建筑群,其坐落在灌阳县文市镇东北两公里处。 月岭古民居的位置是非常不错的,它处于三面环山,一面开阔的风水宝地,背依灌江,树木葱笼瓜果飘香,另外在它的周围还有很多自然景观,并且保留了众多的人文古迹和古代遗风。 月岭古民居是由一唐姓武状元发迹而整体规划修建,到如今也有七百多年的历史了,可以说在这里有着非常浓厚的历史文化,月岭村的居民都是姓唐的,一脉相传已28代。居有470户,1541人,祖籍地为湖南零 陵,宋末明初因兵灾迁入灌阳,后因一武状元而发迹修建全村,然后多出进士举人,富甲一方。 月岭民居建筑排列井然有序,全村原为6个大院组成,院各为“多福堂”、“翠德堂”、“宏远堂”、“继美堂”、“文明堂”、“锡暇堂”。村内通道全部用青石板铺就,平整有序干净,夏天凉爽。月岭村是有极高的观赏价值、审美价值与研究考古价值。另外月岭村人才辈出,在还有科举制度的时候,考取进士12人,举人23人。除此之外,月岭的美食也是非常多的,例如月岭炒血鸭、月岭苦茶油茶、糯米酒粑粑、糯米酒鸡蛋、糍粑、灰水槐米粽子、茶子油、酱油泡彩椒、红薯酒、回味豆腐乳、红薯干、红薯饼、桑子花、麻元等等。

2419次浏览