曾国藩家训16字原文

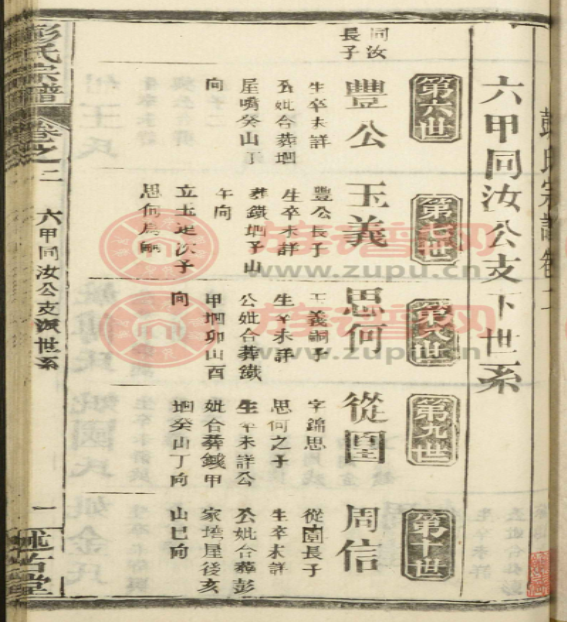

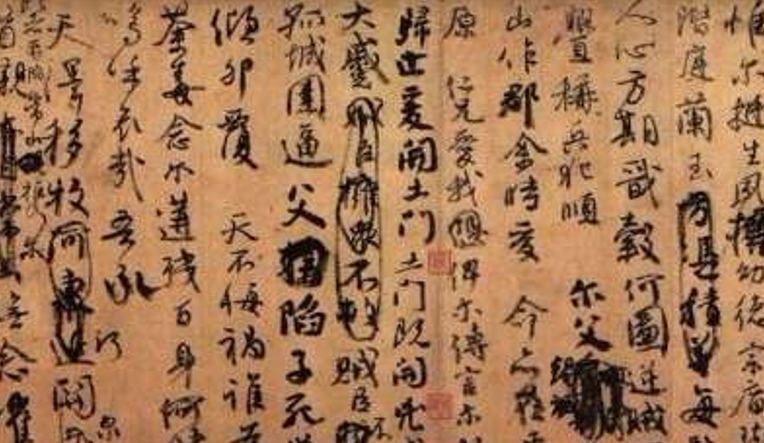

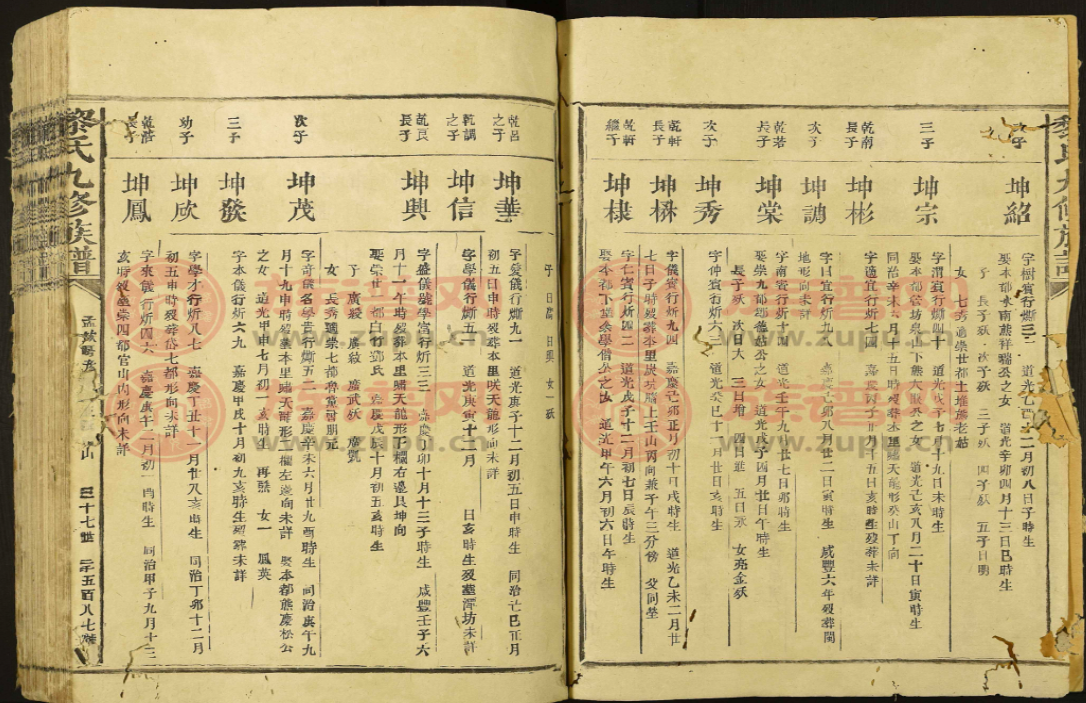

曾国藩是清朝末年时期的政治家、理学家、文学家也是湘军首领,曾国藩一生都很关注家庭教育,在教育上把教育子女的重点放在修“心”、修“身”、修“行”上,要求要劳逸适度,惩忿窒欲,对人要谦敬、宽容,不能清高刻薄,而生活上也要去奢侈之风。 在现在流传较广的是曾国藩家训中的16字,那就是:“家俭则兴,人勤则健,能勤能俭,永不贫贱。”而此外,曾国藩的作品中还有《曾文正公全集》、《治学论道之经》、《持家教子之术》、《冰鉴》、《曾国藩家书》等和家训相关的文献作品,其中还有《曾文正公家训》是曾国藩撰写,后世编辑整理的文集,在后世还有现代学者整理的《曾国藩家训》从为人处世等几个方面介绍了曾氏家训和家书等内容,有兴趣的朋友可以参阅查询。

3169次浏览