-

【修谱说】被称为“神匠”的修谱师,真的专业和靠谱吗?

《周礼·春官》中记载,周天子设立“小史”“太史”“外史”等官员,专门负责编修管理诸侯或卿大夫的家谱。到了两汉时期开始置“宗正官”,负责王室及诸侯宗族事物,编写或修订家谱,职责与周代的小吏十分相似。魏晋南北朝时,当家谱成了一个人的身份象征,人们争先恐后伪造家谱以提高身份地位的时候,另有一个职业悄悄衍生了,那就是“谱匠”,他们专门替人伪造家谱,编造世系。从官方专修族谱的官吏到民间自发形成的谱匠,都是社会发展的体现,而发展到现在,编修族谱已成为家族自己的事情,所以,民间修谱师应用而生,他们不仅博古通今,有专业修谱知识,还熟识修谱的一系列流程和操作,也因此被称为“神匠”。被称为“神匠”的修谱师,具体有哪些优势呢1、专业修谱知识他们大都是文史爱好者,对古文对世系都有深刻的研究,不仅能快速核实考证旧谱中的信息,也能利用知识储备整理收集相关家族历史资料。2、系统化编修流程专业的修谱师一般都有一套比较系统...

新闻动态 | 2017-12-08 -

【阿族说帝王】推广汉化,并带头改姓,你知道这个首次促进名族大融合的皇帝是谁吗?

上篇文章,阿族带大家了解了南北朝之南朝的皇帝,今天,我们一起来看看北朝的皇帝!北朝,指中国南北朝时期存在于北方五个朝代的总称,北朝包括北魏、东魏、西魏、北齐和北周五朝。北朝结束了中国从八王之乱起将近150年的中原混战的局面,后世的隋唐两朝都是继承了北朝,他们的开国皇帝们的祖先都是北朝名贵,并且又从事军事和政治制度等各个领域都沿袭北朝并加以更好的发展和创新,奠定了隋唐盛世和民族大融合的基础。北朝·魏一、道武帝拓跋珪拓跋珪(371—409)386年即位,在位23年,鲜卑族人。383年,前秦经淝水之战后,国力日弱,386年16岁的拓跋珪复国,称代王,同年改称“魏”,史称“北魏”,逝于409年,时年39岁。二、明元帝拓跋嗣拓跋嗣(392—423)409年即位,在位15年,道武帝长子,逝于423年,时年32岁。三、太武帝拓跋焘拓跋焘(408—452)423年即位,在位28年,明元帝长子,即位后先后消...

新闻动态 | 2017-12-08 -

【修谱说】你知道,一个家族需要满足哪些条件才能修谱呢?

古语云:三世不修谱为不孝。族谱作为一个家族的发展史,对一个家族的传承和发展有着至关重要的作用,事关对祖辈先烈的继承,对优秀家族文化的传承,对子孙后代的教育。所以,族谱不得不修,但不能想修就修!一个家族需要满足哪些条件才能修谱呢?首先,适宜的修谱环境乱世藏黄金,盛世修家谱。从整体的大环境来说,肯定是社会安定,经济繁荣的时候,再加上国家对修谱的支持,我们的修谱工作才能更顺利地进行下去。如果在大肆破坏族谱的时候去编修,就很不合时宜。从家族宗亲的环境来说,一定要在族人聚集,大家都比较闲暇的时候。现在大多数农村人年后去各地打工,一年中修谱也没人手,所以最好选在过年期间,族人聚集,信息也好搜集和登记,也能发动更多族人一起参与。其次,满足修谱的时间编修族谱通常是三十年一小修,六十年一大修。如果要从立世系的角度出发,基本新的一代出生,旧的一代老去就需要二十几年的时间,所以,大家族一般都会在这个时...

新闻动态 | 2017-12-07 -

【阿族说帝王】在南北朝中艰难生存几百年,还是被灭,这个朝代你知道吗?

南北朝(公元386年—公元556年)是在东晋后形成的纷乱局面,南方刘裕废东晋恭帝自立,建立南朝·宋,后又有齐、梁、陈更替。北方自西晋被灭后,一直是有前赵,前秦等交替割据,到南北朝时,是北朝·魏、北朝·齐、北朝·周等国。后经隋文帝杨坚统一全国,才结束了长达近300年的纷乱局面。下面,阿族就带大家来看看南朝皇帝。南朝—宋一、武帝刘裕刘裕(363—422)420年称帝,在位3年。刘裕小名寄奴,小时家贫,后因战功逐渐成为东晋的权臣。420年,他迫晋恭帝禅让,建立南朝刘宋,在位3年逝,时年60岁。二、少帝刘义符刘义符(406—424)422年即位,在位3年,刘裕长子,被杀,时年19岁。三、文帝刘义隆刘义隆(407—453)424年即位,在位30年,刘裕第三子,他是一位较有作为的皇帝。453年,被太子所杀,时年47岁。四、孝武帝刘骏刘骏(430—464)453年即位,在位12个月,文帝第三子,残暴昏君...

新闻动态 | 2017-12-07 -

【修谱说】修谱中不注意这几个问题,永远修不好一本谱!

族谱是从古代封建社会传承而来,自然也是封建社会政治和经济文化的缩影,从现代角度看,旧有族谱中就存在大量的弊端和不足。具体体现在这三个方面一、旧谱中的封建伦理和严苛家法时代推崇什么,族谱中就规定什么!以前崇尚忠孝节义、三从四德、重男轻女、族长专制等封建伦理规范,大量的族谱中便大肆宣扬这种封建思想。除了宣扬封建思想,还有更为严苛和奇葩的家法家规例如这些:“妇人无故夜哭者,跪香”——《杜氏家法》意思是:妇人半夜不能哭,哭了就要罚跪。“从事三十里内并须徙步”——《郑氏规范》意思是:外出三十里内必须步行,不能搭乘任何交通工具。“女子年及八岁者,不许随母到外家。余虽至亲之家,亦不许往,违者重罚其母。”——《郑氏规范》意思是:女子到八岁以后,就不能去外祖母家了,甚至其他亲戚也不能走,不然就重罚她的母亲。……还有各种残酷和无视人性的惩戒手段。比如罚跪、打手、掌嘴、枷号、礅锁、砍手指或手臂。等等。二、伪造攀...

新闻动态 | 2017-12-04 -

【阿族说帝王】三国分立,有的日渐强大,有的却过早衰退,这是为什么?

三国历史时期:东汉末年,曹操统一中国北方并实际上以丞相的职位掌握东汉政权,取得“魏王”称号,加九锡。220年,曹操病逝,其子曹丕继承其位,同年强迫东汉的末代皇帝献帝刘协将皇位禅让给他,建立了曹氏政权,国号“魏”,史称“曹魏”,至此东汉政权正式灭亡,三国时代正式开始。221年,以益州为根据地的刘备自立为皇帝,国号“汉”,史称“蜀汉”。同年,割据扬州、荆州、交州等地的孙权接受曹魏政权的册封,开始称“吴王”。229年,孙权正式称帝建国,国号“吴”,史称“东吴”。已经事实上控制曹魏政权的司马家族于263年吞并蜀汉后,司马炎于265年废魏元帝自立,国号“晋”,史称“西晋”。西晋于280年攻克江南的孙吴政权,正式统一中国,三国时代就此结束。三国·魏国皇帝列表三国时期的魏国,始于魏文帝曹丕,魏元帝曹奂,曹丕之父曹操虽未称帝,但曹丕称帝后追封他为魏太祖。魏朝,计曹操共6帝,魏氏三国时期最为强大的国家。一、...

新闻动态 | 2017-12-04 -

【修谱说】为什么农村比城市更热衷于修谱?

从先秦族谱雏形《世本》,到现代越来越普遍的互联网电子族谱,族谱与国史、方志并称为三大历史文献,在我国已经有了几千年的历史。随着时代的发展和社会富足,重视传统族谱文化本该是一件越来越普通和流行的事。但随着现代化都市的发展,城里人反而减少了人对宗族和世系的看重,相较城里人,农村人更热衷于修谱,这是为什么呢?旧时族人“烟火连接,比屋而居,虽家与家分炊,但同一血缘合成了巨大的向心力。”而在代表现代文明的城市当中,家族的圈子正在一步步缩小,直系亲族除了父母和孩子再加上祖父母外祖父母,尤其生活在城市的居民,一家一户为单位,没有跟族人比邻而居的情感联结和体验,很难有对宗族传承的看重。而且,在城市当中,家庭就是一个经济单位,而宗族不再有实实在在的帮助,宗族中的亲戚已经没有实质上的意义。城市人因此就不会有修家谱的动力。而在农村,导致世代修谱的原因主要是这两个“寻根问祖”。“我是谁?我从哪里来?”,这个问题我...

新闻动态 | 2017-12-03 -

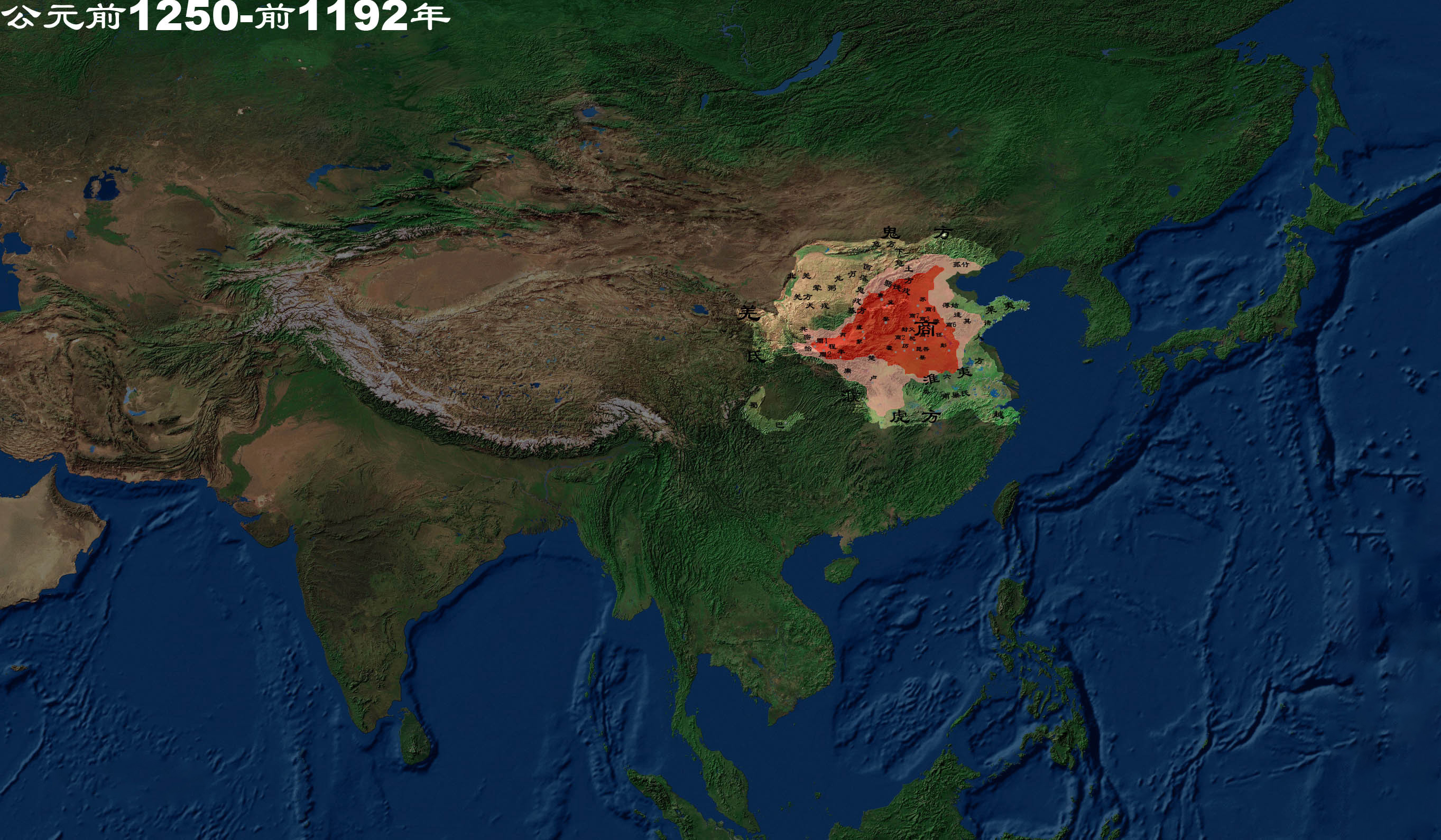

【阿族说帝王】作为“上古三国”之一的商朝,为什么又被称为成汤天下?

中国有着上下五千年的历史,其中夏商周三朝被称为“上古三国”,因为这三个国家都属于奴隶制国家,其中的商朝,又被称之为成汤,因为成汤是商朝的开国皇帝,所以又将商朝称之为成汤天下。相传商人的始祖是大禹治水的契,因为帮助大禹治水有功,所以被封在商邑,契是简狄吞食玄鸟蛋而生。商朝经历了三个阶段:【先商】【早商】【晚商】,前后相传17世31王,延续500多年。下面,阿族就带大家来看看商朝的各个皇帝。一、商太祖成汤商太祖成汤,在位30年,契的第十四代孙,任用仲虺和伊尹为相,征讨夏桀,在鸣条之战打败夏军,建立商朝。颁布《汤刑》、《明居》等法律,关注民生,是商朝的开国皇帝。二、商代王太丁商代王太丁,在位1年,商汤之子,早逝。三、商哀王外丙商哀王外丙,在位3年,商汤之子,伊尹摄政四、商懿王中壬商懿王中壬,在位4年,商汤之子,外丙的弟弟,商王世袭是先弟后子。五、商太宗太甲商太宗太甲,在位23年,商汤长孙,太丁之...

新闻动态 | 2017-12-03 -

【修谱说】掌握这七个修谱标准,大大降低修谱成本!

编修族谱所需要的的费用大致有这五种。印刷费,也是编修族谱中最大的一项开支。办公费,包括组建编辑团队的日常开支、收集资料、打印资料等费用。差旅费,如果有族人在外地需要了解情况时,需要支付的外出交通和住宿食宿费用。人员工资,虽然编修族谱是一件类似公益事情,但编委会成员还是需要付出一定的辛苦费。修过谱的人都知道,编修一本族谱所耗费的资金有多少,所以,我们要尽可能的节省编修成本,把成本控制在预期范围内。而在修谱费用中,印刷费是最高的。所以,降低编修族谱的费用很大程度上就是要降低印刷成本。那如何降低印刷成本呢?编修过程中应详细了解制版、印刷工艺、印刷工价标准,了解纸张规格性能及有关印刷厂的生产能力。在印制工作中应根据印刷厂的生产能力,合理安排制版印刷工艺和选用纸张材料,以降低印刷成本。编修族谱前,编辑团队都需要对族谱进行详细的版式设计,设计的时候就应该考虑到各种印刷格式,以节约成本。要想节约成本,要...

新闻动态 | 2017-12-01 -

《名人家谱丛考》出版,在家谱文献中发掘历史真相

国家出版基金资助项目、文史专家卞孝萱有关家谱研究的学术专著《名人家谱丛考》,日前由辽海出版社出版。家谱中特有的珍贵资料是其他典籍所没有的,对宗法思想、家族制度、家庭道德、民俗学等研究以及重大历史事件的研究,都具有无可替代的参考作用。梁启超称家谱为“史学瑰宝”。近代著名史学家顾颉刚也说,家谱是很有价值的资料,“材料至丰富,且甚翔实”,并指出“我国历史资料浩如烟海,但尚有两个金矿未曾开发,一为方志,一为族谱”。近现代以来,家谱渐受重视,研究者渐多。前人及今人在这方面用力甚多,成果丰硕,据统计,现存于海内外的中国家谱超过4万种,数目庞大,但研究者注意不多,基本上未被发掘利用。该书编者武黎嵩回忆说,卞孝萱于2008年底将生前最后一部专著《家谱中的名人身影——家谱丛考》交由辽海出版社出版。卞孝萱(1924年—2009年),南京大学中文系原教授、博士生导师,著有《刘禹锡年谱》《唐代文史论丛》《唐人小说...

新闻动态 | 2017-12-01